Ilustrasi sketsa wajah Cut Nyak Dhien, pejuang wanita melawan upaya kolonial Belanda di Aceh (Foto: Istimewa)

Berasal dari keluarga bangsawan, tidak membuat Cut Nyak Dhien, menjadi orang yang lemah dan manja. Pahlawan wanita asal Aceh kelahiran Lampadang, Kabupaten Aceh Besar, pada 1848 silam ini, dikenal tegas dan sangat disegani oleh Belanda maupun pejuang di Aceh pada masanya.

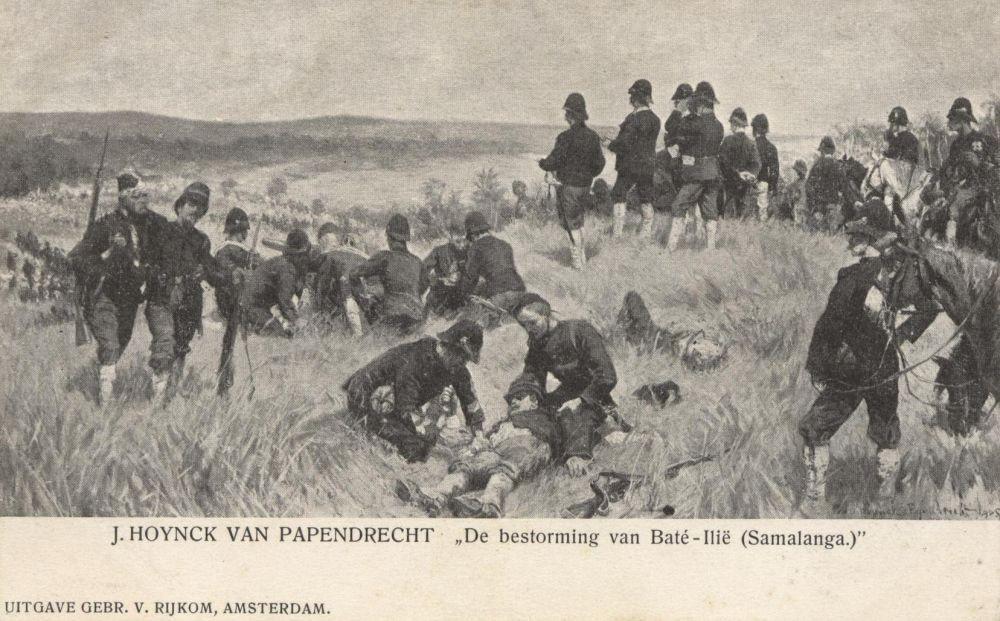

Istri dari Teuku Cek Ibrahim Lamnga (suami pertama Cut Nyak Dhien) tidak mengenal kompromi apabila berhadapan dengan Belanda. Amarah dan kebencian inong Aceh ini mulai timbul tidak lama setelah Negeri Kincir Angin itu melakukan invansi pertama kali pada 1873. Tidak pernah berkurang, bahkan semakin memuncak, ditambah ketika suaminya tewas ditangan Belanda, pada 29 Juni 1878.

Usai ditinggal gugur sang suami, Cut Nyak Dhien yang memimpin langsung perjuangan rakyat Aceh kala itu, melakukan pergerakan dan penyerangan secara bergerilya. Beberapa tahun berjuang bersama pengikutnya, pahlawan wanita yang kemudian dikenal sebagai ‘Ibu Perbu’ ini kemudian menikah kembali dengan pejuang Aceh lainnya, yakni Teuku Umar.

Sejak dua tekad dan impian pejuang Aceh ini disatukan pada 1880, perlawanan rakyat Aceh kepada Belanda semakin gencar. Tentunya perjuangan tersebut juga didukung oleh para pejuang-pejuang Aceh lainnya yang ada kala itu.

Kolaborasi dari taktik perjuangan keduanya, sempat membuat Belanda dirugikan sehingga banyak kehilangan senjata. Sebab, Teuku Umar pada saat itu membuat siasat untuk berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Setelah beberapa tahun kemudian, suami kedua Cut Nyak Dhien itu berpaling dan melakukan penyerangan terhadap negara penjajah tersebut.

Belanda yang merasa dikhianati coba melakukan penyerangan secara besar-besaran ke kawasan pantai barat Aceh (kini Kabupaten Aceh Barat). Dalam oeprasi itu, Teuku Umar tewas. Belanda menyergap suami Cut Nyak Dhien berserta pasukannya di wilayah Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899.

Kehilangan suami keduanya tidak mengendurkan perlawanan pahlawan wanita asal Aceh ini. Di tengah hutan belantara di kawasan pantai barat Aceh, ia masih menjadi momok menakutkan bagi Belanda.

Meskipun demikian, faktor usia tidak bisa dipungkiri. Cut Nyak Dhien yang tak lagi muda, mulai merasakan encok dan pengelihatannya pun tak setajam dulu (rabun). Sementara, jumlah pengikutnya mulai menipis, karena telah banyak yang gugur.

Melihat kondisi seperti itu, membuat Pang Laot, seorang pengawal Cut Nyak Dhien, merasa iba. Ia kemudian menjumpai Belanda dan melakukan kesepakatan. Ketika akan dievakuasi oleh pemerintah kolonial, Cut Nyak Dhien yang masih enggan menyerah terus melakukan perlawanan. Akan tetapi, kondisinya yang tak lagi prima membuat Belanda dengan mudah mengamankannya.

Sesuai kesepakatan dengan Pang Laot, Cut Nyak Dhien diperlakukan secara hormat. Untuk mengurangi pengaruhnya dalam perjuangan rakyat Aceh, ia pun kemudian diasingkan ke wilayah Sumedang, Jawa Barat, pada 11 Desember 1905. Tiga tahu setelah pengasingannya, Cut Nyak Dhien menghembuskan nafas terakhirnya, pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Gungun Puyuh, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang.

Tak hanya di Aceh, di pengasingannya, Cut Nyak Dhien pun sangat dihormati oleh warga sekitar. ‘Ibu Prabu atau Ibu Suci’, begitulah masyarakat sekitar mengenal Pahlawan Nasional Indonesia asal Aceh ini.

Puluhan tahun setelah meninggal, makam Cut Nyak Dhien baru ditemukan pada 1959. Tiga tahun kemudian, tepatnya 2 Mei 1962, Presiden Sokarno melalui SK Presiden RI Nomor 106 Tahun 1964, mengangkat Cut Nyak Dhien menjadi Pahlawan Nasional Indonesia.