Sudah tiga semester terakhir ini saya mengajak para mahasiswa untuk menonton dan menganalisis film Gie. Film tersebut mengangkat kehidupan Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa Universitas Indonesia yang dikenal karena pemikirannya yang tajam dan sikapnya yang kritis.

Gie adalah mahasiswa Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah, yang masuk UI pada tahun 1961. Selama masa kuliahnya, ia aktif dalam kegiatan kelompok pecinta alam Mapala UI, sekaligus produktif menulis artikel di berbagai media cetak.

Gie (2005), disutradarai oleh Riri Riza dan diproduseri oleh Mira Lesmana, merupakan dramatisasi dari kisah hidup Soe Hok Gie. Cerita film ini secara umum didasarkan pada buku harian Gie, Catatan Seorang Demonstran.

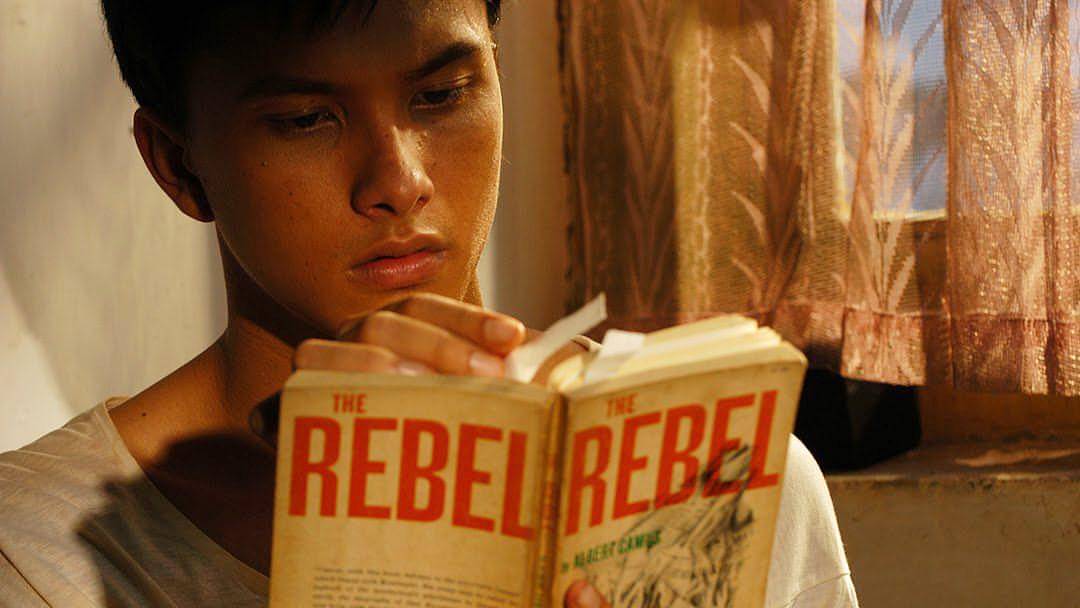

Dalam film tersebut, Gie (Nicholas Saputra) digambarkan sebagai sosok yang kritis, gemar membaca, bahkan cenderung kutu buku. Teman akrab masa kecilnya adalah Tan Tjin Han, yang versi dewasanya diperankan oleh Thomas Nawilis.

Saat menjadi mahasiswa UI, Gie bersahabat dengan beberapa tokoh penting dalam hidupnya, yaitu Herman Lantang (Lukman Sardi), Ira (Sita Nursanti), dan Denny Mamoto (Indra Birowo). Mereka sering naik gunung, mengapresiasi seni, menonton film, dan menjalani berbagai aktivitas khas mahasiswa pada masa itu.

Film juga menggambarkan keterlibatan Gie dalam gerakan bawah tanah anti-Soekarno, yaitu Gerakan Pembaruan Indonesia, yang diprakarsai oleh tokoh Partai Sosialis Indonesia seperti Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden Indonesia sekarang, Prabowo Subianto. Gie digambarkan bersedia bergabung dengan gerakan tersebut karena ia menilai pemerintahan Soekarno belum mampu mewujudkan keadilan sosial, sementara feodalisme, korupsi, kemunafikan, dan budaya “bapakisme” masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia pada era itu.

Menonton kembali film Gie hari ini membuat saya bertanya: apa sebenarnya yang berubah dari Indonesia sejak masa Gie hidup? Di satu sisi, kita hidup dalam negara yang lebih demokratis dan terbuka, dengan ruang kebebasan berekspresi yang jauh lebih luas daripada era 1960-an atau era Orde Baru (1966–1998). Namun di sisi lain, banyak keluhan Gie, tentang kemunafikan, korupsi, kekuasaan yang anti-kritik, hingga budaya “asal bapak senang” (ABS) masih terasa sangat relevan. Kita seperti belum melangkah lebih jauh dari kegelisahan yang dituliskan oleh Soe Hok Gie enam puluh tahun yang lalu itu.

Bagi mahasiswa hari ini, film Gie menghadirkan kaca untuk bercermin, yang cukup jujur. Aktivisme kampus, yang pada masa Gie tumbuh dari ruang diskusi dan bacaan serius, kini sering kali terjebak dalam birokrasi alur pengajuan kegiatan kemahasiswaan dan pencitraan di media sosial. Banyak mahasiswa lebih sibuk mengurus administrasi organisasi dan mengikuti kemauan pimpinan tertinggi, daripada membangun wacana kritis. Keberanian intelektual digantikan oleh kekhawatiran akan penyebaran identitas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (doxing), perundungan digital, atau ancaman UU ITE yang masih cukup represif terhadap kebebasan berekspresi. Dalam situasi seperti ini, Gie menjadi pengingat bahwa untuk memberikan kritik yang jujur, kita harus berani secara moral, bukan sekadar mencari viral belaka.

Film ini juga memperlihatkan bagaimana Gie kerap berjalan sendirian. Meskipun memiliki sahabat-sahabat dekat seperti Herman, Ira, dan Denny, pada banyak momen penting ia tampak sunyi, baik secara sosial maupun batin. Kesepian itu bukan karena ia tidak memiliki teman, tetapi karena ia memilih jalan yang tidak selalu populer: setia pada idealisme yang memandu langkahnya, dan tetap jujur pada hati nurani. Di tengah budaya hari ini yang menuntut kepatuhan, baik di kampus, pekerjaan, maupun media sosial, jalan sunyi yang dipilih Gie terasa sangat manusiawi. Hampir semua orang muda pernah merasakan pergulatan jiwa serupa: ketika idealisme berkontradiksi dengan kenyataan, sementara kita hanya bisa berdialog dengan diri sendiri.

Dalam sejarah, bahkan ketika Gerakan Pembaruan Indonesia yang dimotori Sumitro dan kader-kader PSI merapat ke rezim Orde Baru, Soe Hok Gie memilih untuk menjauhi mereka, dan konsisten mengkritik dominasi militer dalam pemerintahan. Ia juga mengkritik pembantaian massal terhadap jutaan kader dan simpatisan PKI, pendukung utama Soekarno, yang mewarnai awal-awal berdirinya rezim tersebut.

Gie juga memiliki kecintaan pada aktivitas pecinta alam, seperti mendaki gunung. Ini adalah aspek penting, khususnya bagi para pemuda masa kini yang mengalami berbagai tekanan dan kelelahan mental. Aktivitas Soe Hok Gie dan kawan-kawannya, yang memilih untuk dekat dengan alam, bisa menjadi alternatif untuk menenangkan diri dan merenungkan kembali arah hidup kita.

Akhir kata, menonton Gie hari ini seharusnya menyadarkan kita bahwa integritas dan konsistensi selalu relevan, di mana pun dan kapan pun. Gie memang hidup pada tahun 1960-an, saat pergolakan politik tengah meninggi. Akan tetapi pergulatan batin yang ia alami, antara idealisme dan kenyataan, kejujuran dan kompromi—adalah pergulatan yang terus dihadapi generasi setelahnya. Gie tidak menawarkan jawaban yang mudah. Walaupun demikian, melalui hidupnya yang singkat, ia menunjukkan bahwa keberanian moral mungkin tidak membuat hidup lebih nyaman dan menyenangkan semua orang, tetapi justru membuat hidup lebih berarti. Dan itulah alasan mengapa film Gie tetap relevan dan penting untuk ditonton serta direnungkan hari ini.