“Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas secara adil serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang” merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4 PBB.

[INFOGRAFIS] Perempuan dalam Pendidikan, Sudahkah Setara dan Berdaya?

![[INFOGRAFIS] Perempuan dalam Pendidikan, Sudahkah Setara dan Berdaya?](https://image.idntimes.com/post/20230511/z-fq1l770x6l8-unsplash-999d577f583d9b173ee1be4aee0e3683-be7515b85a422836bbcde6562bd69eb3.jpg)

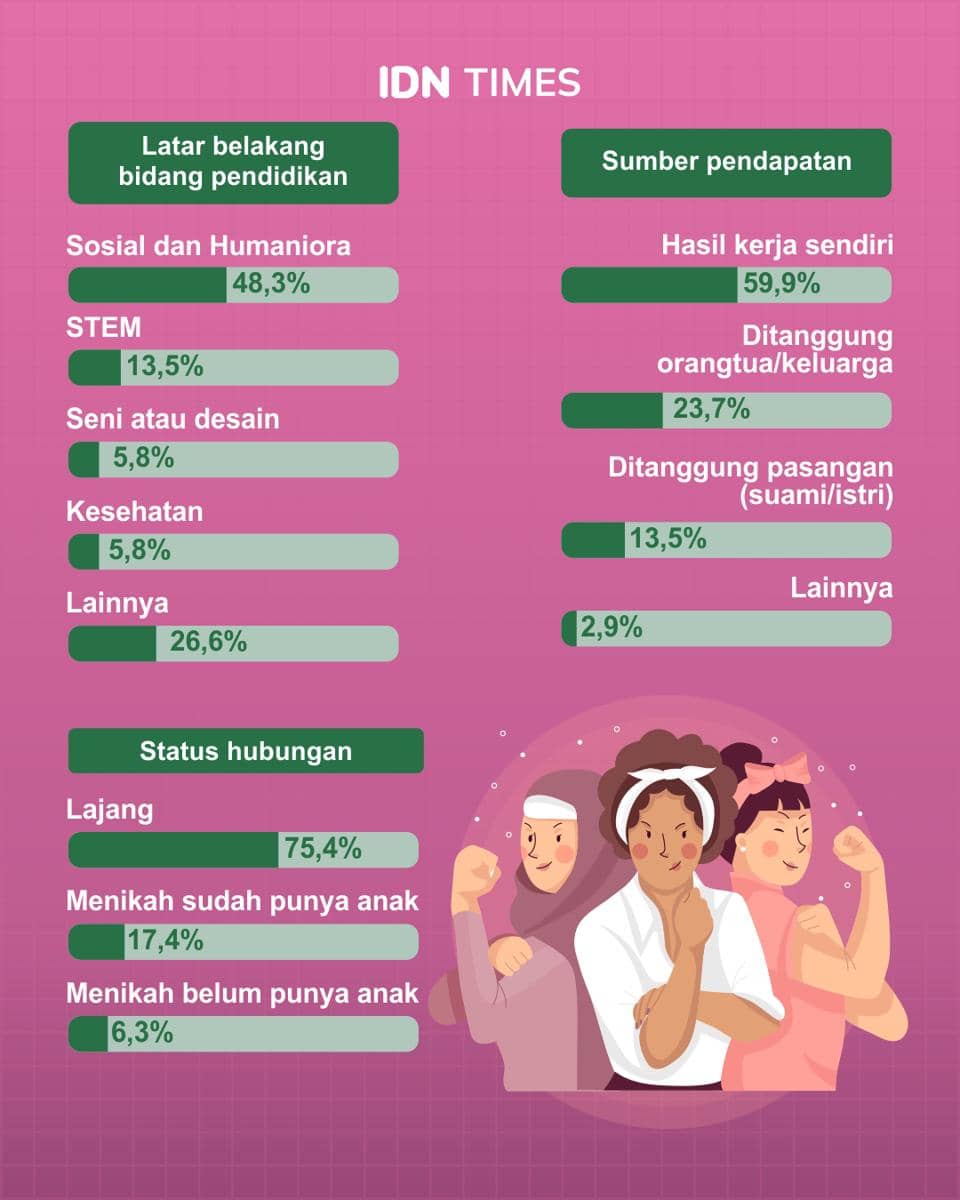

Demografi responden survei menunjukkan mayoritas perempuan dengan persentase 88,9 persen, dan partisipan laki-laki hanya 11,1 persen. Generasi Z mendominasi survei ini (62,8 persen), dan sampel lainnya datang dari Milenial (37,2 persen).

Pendidikan bagi perempuan tampak menjanjikan dengan mayoritas partisipan menekuni rumpun pendidikan di bidang Sosial dan Humaniora (48,3 persen), STEM (13,5 persen), Seni dan desain (5,8 persen), serta Kesehatan (5,8 persen).

Jakarta, IDN Times - Katanya, Indonesia telah maju dalam pendidikan. Tapi, mayoritas perempuan di desa hanya tamat sekolah dasar dan cuma sebagian kecil yang memiliki gelar sarjana dari perguruan tinggi (BPS 2025).

Pendidikan bagi perempuan kerap disederhanakan menjadi sebatas akses. Fasilitas ruang kelas, memiliki keterampilan membaca, atau memiliki ijazah pada jenjang tertentu. Padahal, kehadiran fisik di ruang kelas, tak lantas menjamin terjadinya proses belajar yang bermakna.

Benar jika dikatakan kuantitas kesetaraan pendidikan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Angka partisipasi sekolah, tingkat melek huruf, hingga gap ketidaksetaraan gender semakin menyempit. Hampir seluruh wilayah di Indonesia juga sudah punya sekolah.

Capaian ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah privilege bagi kelompok atau golongan tertentu saja, melainkan hak bagi seluruh warga negara. Namun, ketika akses pendidikan semakin terbuka, apakah hal tersebut terbukti membuat perempuan semakin berdaya?

1. Demografi responden survei

Standar ini menegaskan setiap individu sepatutnya mendapatkan pendidikan yang berkeadilan, tanpa diskriminasi. Sebab, pendidikan adalah proses belajar untuk menjadi manusia yang utuh, dengan kemampuan mempelajari dan mengemabngkan kehidupan sepanjang hayat. Demikian yang ditulis Yudi Latif dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Berkebudayaan.

IDN Times menelaah pandangan dan pengalaman perempuan terkait pendidikan dengan melakukan survei kepada seluruh masyarakat Indonesia selama 4 bulan, sejak September hingga Desember 2025. Dari jajak pendapat yang tersebar secara daring, data berhasil terhimpun dari 207 responden.

Mayoritas informan adalah perempuan dengan persentase 88,9 persen, sedangkan partisipan laki-laki hanya 11,1 persen. Generasi Z sebagai individu yang lahir pada 1997-2012, juga mendominasi survei ini (62,8 persen). Sampel lainnya datang dari Milenial kelahiran 1981-1996 (37,2 persen).

Sebagian besar peserta survei telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sarjana atau S1 (64,3 persen). Lainnya, mengaku pendidikan terakhir yang mereka rampungkan adalah tingkat SMA (20,3 persen), Diploma (8,2 persen), diikuti responden dengan gelar Magister (4,8 persen).

2. Di atas kertas, pendidikan bagi perempuan tampak menjanjikan

IDN Times mengulik latar belakang pendidikan yang mereka tempuh untuk mengetahui rumpun pendidikan yang dilakoni. Hasilnya, mayoritas partisipan menekuni rumpun pendidikan di bidang Sosial dan Humaniora (48,3 persen), STEM (13,5 persen), Seni dan desain (5,8 persen), serta Kesehatan (5,8 persen).

Lebih lanjut, informan berstatus lajang mendominasi (75,4 persen). Mereka menghidupi diri dari hasil kerja sendiri (59,9 persen), sebagian lainnya masih bergantung pada orangtua atau pasangan (23,7 persen).

Pendidikan sering kali dianggap sebagai jalan keluar bagi ketimpangan atau kesenjangan sosial. Tertulis dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Setidaknya, di atas kertas, pendidikan perempuan tampak begitu menjanjikan. Menurut BPS 2024, persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk perempuan berumur 7-18 tahun, lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan di perkotaan maupun perdesaan berusia 7-12 tahun juga telah berpartisipasi untuk belajar di sekolah, persentasenya mencapai 99,4 persen untuk perempuan di perkotaan dan 98,93 persen di perdesaan.

Tak cukup sampai di situ, 14,8 persen perempuan perkotaan telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sementara perempuan di perdesaan menunjukkan angka 6,30 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya mencatatkan 12,6 persen (laki-laki di perkotaan) dan 4,86 persen (laki-laki di perdesaan).

Angka melek huruf bagi perempuan di perkotaan maupun di desa telah mencapai lebih dari 90 persen. Setidaknya, 95 dari 100 penduduk perempuan dapat membaca dan menulis. Meskipun perempuan di pedesaan yang mampu membaca dan menulis lebih sedikit dibandingkan di kota (93,15 persen), namun angkanya telah menunjukkan persentase yang cukup tinggi.

Ironisnya, kondisi pendidikan di wilayah Indonesia Timur belum sepenuhnya mencerminkan kemajuan yang sama. Menilik pengalaman pendidikan perempuan di Indonesia Timur, Maria Regina Jaga, penggiat pendidikan luar sekolah dan pendidikan anak usia dini dari Nusa Tenggara Timur berbagi perspektifnya. Perempuan yang saat ini tengah menempuh pendidikan doktoral bidang Curriculum dan Instraction di Purdue University College of Education, menyoroti tantangan pendidikan bagi perempuan di wilayah tempat tinggalnya.

Perempuan yang akrab disapa Inja ini, menuturkan beberapa penyebab pendidikan perempuan, khususnya di wilayah Indonesia Timur dapat dianggap kurang merata, “Pertama adalah ketersediaan sarana prasana penunjuk untuk pendidikan formal. Sekolah masih terbatas, yang kedua guru atau tenaga pengajar juga terbatas. Contoh, masih ada sekolah-sekolah negeri di daerah pedalaman yang misalnya, guru hanya dua atau tiga orang. Otomatis mereka harus merangkap jabatan. Bagaimana mereka bisa memberikan pendidikan yang paling purna buat anak-anak?”

Inja menjabarkan, selain fasilitas dan kompetensi guru, akses terhadap pendidikan juga masih terbatas karena buku dan bahan ajar kurang up to date. Meski, tak semua daerah mengalami problematika yang sama.

"Memang banyak gema dan gaung bahwa sudah banyak program-program pemerintah yang menyentuh sampai ke daerah-daerah pedalaman, tapi penyalurannya tidak merata dan itu benar-benar masih terasa, hanya di daerah-daerah perkotaan," tambahnya.

Kurikulum pendidikan di Indonesia yang relatif cepat berganti, juga berkontribusi terhadap permasalahan ini. Pasalnya, para pengajar harus bergerak dinamis akan perubahan, sementara penerapannya belum matang sepenuhnya.

"Karena dalam praktiknya, kurikulum kami boleh bernama kurikulum A atau kurikulum B, tapi kontekstualisasinya tidak cocok dan tidak relevan dengan apa yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan kami di Timur Indonesia," ujarnya.

3. Perspektif dan pengalaman perempuan terkait pendidikan, biaya masih jadi hambatan utama

Pendidikan di Indonesia terus berupaya untuk berevolusi menuju masa depan yang lebih cerah. Berbagai upaya untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat kian nyata. Meski demikian, realitas di lapangan tak sepenuhnya menganggap kuantitas ini berjalan lurus dengan peningkatan dan kesetaraan mutu pendidikan, terutama bagi perempuan.

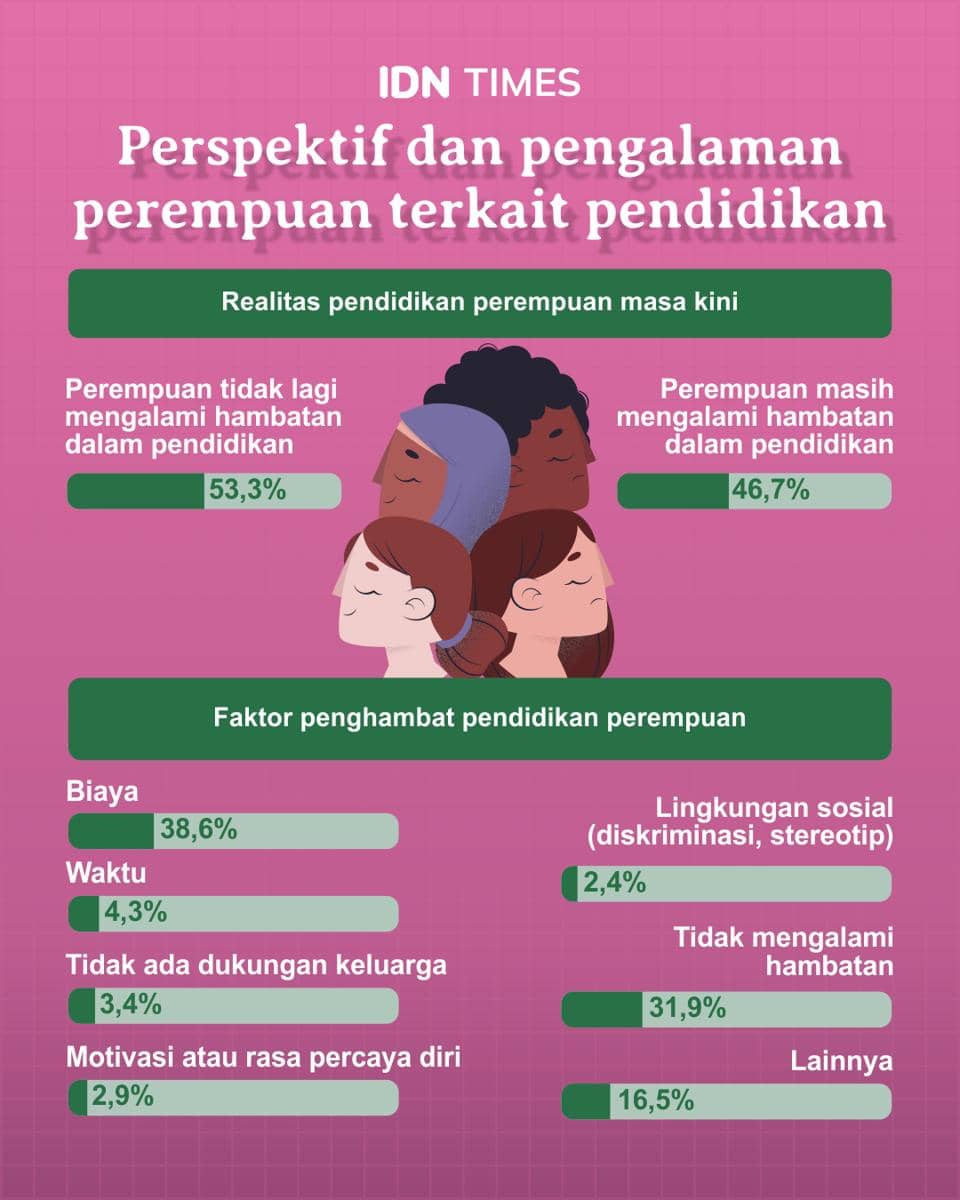

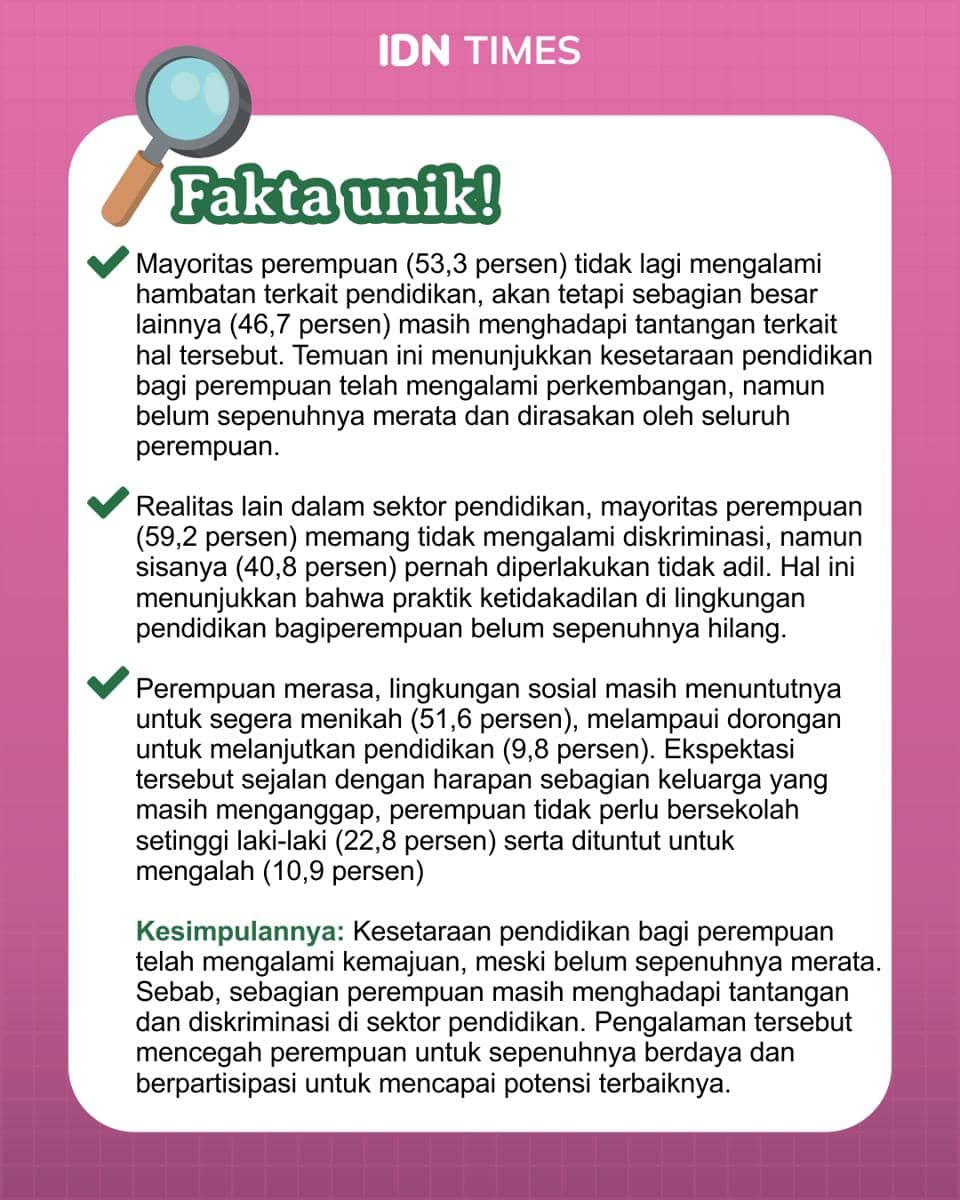

Menurut hasil survei yang berhasil dihimpun oleh IDN Times, lebih dari separuh responden perempuan mengaku tak lagi mengalami hambatan untuk meraih pendidikan (53,3 persen). Sayangnya, angka ini terbilang tipis dengan para perempuan yang merasa masih menghadapi hambatan terkait pendidikan (46,7 persen).

Hal tersebut diamini oleh Rinanda Aprillya Maharani, Puteri Indonesia Pendidikan 2025. Selama mengemban tanggung jawab sebagai Puteri Indonesia Pendidikan 2025, Rinanda membawa program penguatan literasi lewat Pojok Baca yang dihadirkan di TBM Kebun Squad Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur dan dilanjutkan di SDN Teluk Alulu di Maratua, Berau, Kalimantan Timur. Jauh sebelum itu, tepatnya pada 2018, Rinanda bersama komunitasnya yang menggaungkan Sustainability for Future Beauty mendatangi wilayah-wilayah pedalaman di Kalimantan Utara.

Ia menemukan bahwa masyarakat adat masih tak terpengaruh dunia luar. Banyak sekali masyarakat yang masih memegang erat tradisi dan budaya leluhur, salah satunya adalah perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah (termasuk mengenyam pendidikan). Di situ, Rinanda dan komunitasnya berusaha memberikan pembelajaran pola pikir dasar lewat aspek-aspek yang dekat dengan keseharian mereka. Mulai dari tourism, pariwisata, hingga potensi lingkungan yang dijadikan sebagai media pembelajaran.

Sejauh ini, dari pengalamannya di dunia pendidikan, ia mengakui masih ada tantangan dalam perjuangan pendidikan perempuan. Utamanya adalah terkait kesempatan dan peluang bagi mereka.

“Perempuan itu sekarang tantangannya adalah lack of opportunity. Jadi, mereka tuh kekurangan kesempatan sebenarnya. Terus, kenapa sih mereka kekurangan kesempatan? Yang pertama itu karena stigma. Biasanya, banyak orang-orang yang masih melakukan segmentasi terhadap pekerjaan atau pendidikan tertentu. Kayak misal, ‘Oh, teknik tuh cowok aja,’ gitu," ujar Rinanda.

Namun, Rinanda tak sepenuhnya pesimis akan realitas gender saat ini. Baginya, telah ada perkembangan positif yang berhubungan dengan peluang untuk perempuan di berbagai ranah. Sebab, kemajuan terhadap kesetaraan pendidikan perempuan membutuhkan usaha kolektif dari berbagai pihak.

“Tapi sebenarnya kalau dikilas balik lagi, sampai dengan hari ini, menurut aku tuh udah ada perkembangan. Walaupun kita gak bisa bilang udah hilang sepenuhnya, stigma itu patah sepenuhnya, tapi setidaknya itu berkembang perlahan demi perlahan gitu,” tambahnya.

Dari kacamata seorang Puteri Indonesia Pendidikan 2025, kita beralih ke sudut pandang responden survei. Responden bernama Holida, menilai Indonesia telah memasuki kesetaraan pendidikan bagi perempuan. Menurutnya, banyak perempuan menduduki posisi strategis, yang artinya kesempatan semakin terbuka. Perempuan yang berdomisili di Pulau Jawa ini berpendapat, kesetaraan akan membangun kepercayaan diri, kemandirian dan kemampuan berpikir kritis.

“Jadi, kesetaraan bukan hanya soal perempuan bisa sekolah, tetapi juga soal kualitas pembelajaran yang mereka terima, tidak ada perbedaan dalam perlakuan. Selain itu, lingkungan belajar yang aman dan suportif akan membantu perempuan berkembang secara maksimal,” tulisnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan persepsi responden bernama Ema Afriyani. Perempuan yang termasuk dalam kelompok usia Gen Z ini, menilai kesetaraan pendidikan bagi perempuan telah menunjukkan perkembangan positif meski masih menghadapi berbagai tantangan. Kesempatan untuk bersekolah semakin terbuka, namun belum sepenuhnya menyentuh ke pelosok negeri.

Ia berpendapat pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan kesetaraan gender. Namun, Ema menyayangkan hal ini belum sepenuhnya tercapai. “Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, masih terdapat kesenjangan akibat faktor ekonomi, budaya, dan sosial yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan. Agar kesetaraan pendidikan bagi perempuan semakin meluas lagi di Indonesia, oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan,” kata Ema.

Sejalan dengan hasil survei IDN Times, ditemukan faktor utama penghambat kemajuan pendidikan bagi perempuan adalah biaya (38,6 persen). Selain faktor ekonomi, kendala waktu (4,3 persen) dan rendahnya dukungan dari keluarga (3,4 persen) juga berkontribusi terhadap rendahnya capaian pendidikan perempuan.

Selma Amalia adalah salah satu informan yang menguatkan data tersebut. Perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMK ini, mengaku mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan karena faktor finansial. Ia tengah berjuang mendapatkan beasiswa untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi.

Selma berbagi pengalaman serta pandangannya, “Aku bersyukur orangtua mendukung aku untuk menunda (kuliah), untuk mematangkan persiapan, dan cari peluang beasiswa untuk kuliah. Walau waktu kemarin sempat diterima di PTN dan mengundurkan diri karena tidak mampu secara biaya.”

Selma tidaklah sendiri. Shintya Permaeswari, responden perempuan yang berdomisili di Pulau Jawa, juga mengaku mengalami kendala finansial. Biaya kuliah digunakan untuk hal lain. Untuk sementara, impiannya melanjutkan pendidikan tertunda karena keterbatasan biaya.

Shintya optimis untuk bisa menempuh pendidikan lanjut. Menurutnya, “Justru orangtua mendukung, namun karena perekonomian dan terbatasnya beasiswa yang disediakan, jadi saya terpaksa untuk menunda rencana pendidikan perkuliahan.”

Nurcahaya Sihombing, responden perempuan lainnya yang berdomisili di pulau Jawa ini, juga melihat hambatan struktural dan kultural bagi perempuan masih kerap dihadapi. Menurutnya, keterbatasan akses dan konstruksi sosial-budaya menempatkan perempuan sebagai pihak sekunder dalam pengambilan keputusan pendidikan.

“Dalam banyak keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, pendidikan masih diprioritaskan bagi laki-laki dengan alasan bahwa perempuan akan berperan di ranah domestik setelah menikah. Akibatnya, perempuan kerap kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi maupun tuntutan sosial untuk mengurus anak dan keluarga,” Nurcahaya berbagi pandangannya.

Sudah bukan menjadi rahasia bila ketimpangan di bidang pendidikan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah memiliki pilihan yang lebih terbatas terkait pendidikan. Sementara dengan kemampuan yang sama, anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi memiliki kesempatan dan pilihan yang lebih luas. Akibatnya, kesenjangan semakin melebar.

Data dari Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) menyebutkan, 3,9 juta anak tidak bersekolah pada tahun 2025. Penyebabnya tak lain adalah terkait biaya (25 persen). Temuan tersebut memperkuat realitas pendidikan di mana masyarakat yang mampu secara ekonomi, umumnya mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Untuk membentuk manusia yang utuh, Inja berpendapat bahwa pendidikan tak boleh di-limitasi pada sekolah formal. Pendidikan vokasi dinilai dapat membantu lebih banyak individu untuk mencapai kemampuan terbaiknya, terutama bagi pelajar di daerah.

“Sekolah-sekolah vokasi membantu mereka mempersiapkan diri dengan skill yang mumpuni dan teruji langsung di lapangan. Jika keterbatasan ekonomi menjadi penghalang, maka sekolah vokasi atau training-training yang diberikan oleh pemerintah dalam taraf yang bisa sampai ke daerah-daerah itu sangat membantu,” ujarnya.

4. Diskriminasi masih terjadi pada perempuan, masihkah pendidikan mendorong kesetaraan?

Pendidikan kerap diposisikan sebagai jembatan untuk meraih kesetaraan, namun di lain sisi juga menciptakan kesenjangan. Alih-alih menjadi ruang yang adil untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan potensi diri, perempuan malah menghadapi diskriminasi.

Berdasarkan temuan survei, sebagian besar informan memang mengaku tak lagi menghadapi diskriminasi di ranah pendidikan (59,2 persen). Akan tetapi, capaian tersebut tidaklah signifikan, mengingat selisihnya begitu minim. Perempuan yang mengaku pernah mendapatkan perlakuan tidak adil saat mengenyam pendidikan juga terbilang cukup besar (40,8 persen).

Pengalaman diskriminasi masih nyata, menghantui perempuan di ruang pendidikan. Bentuknya pun beragam, utamanya pelecehan, baik verbal maupun nonverbal (22,3 persen). Perempuan juga mengaku sering kali diabaikan atau suaranya tidak diperhitungkan (14,7 persen).

Sebagian perempuan juga merasa akses yang didapatkan tak sepenuhnya setara (8,7 persen). Masih ada perempuan mendapat perlakuan tidak adil karena berkecimpung di bidang yang didominasi oleh laki-laki (8,2 persen).

Pengalaman Ruth Meliana memperkuat temuan tersebut. Responden perempuan yang berdomisili di Pulau Jawa tersebut, mengaku pernah mendapatkan perlakuan yang kurang adil. Misalnya, tidak diberi kesempatan untuk mengisi posisi strategis saat berkegiatan di kampus.

Selain itu, ia juga mengatakan hambatan lain yang kerap diterima perempuan di ranah pendidikan, “Ditambah hambatan lain, biasanya kalimat-kalimat seksis yang dilontarkan teman pria atau bahkan dosen.”

5. Women in STEM: partisipasi rendah, gaji di bawah laki-laki

“Banyak yang beranggapan bahwa bidang teknologi atau teknik seperti TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) bukan untuk perempuan, sehingga kami sering dipandang sebelah mata dan diragukan kemampuan kami,” ujar responden Hayatun Nupus, yang turut berharap hambatan ini bisa sirna agar perempuan bisa mendapat pendidikan dan peluang yang setara dengan gender lain.

Hayatun, Gen Z yang tinggal di Pulau Jawa, berbagi pengalamannya ketika menempuh pendidikan di bidang yang mayoritas diisi oleh laki-laki. Baginya, tekanan sosial juga membuat rasa percaya diri dan motivasi perempuan kian menurun.

Pengalaman Hayatun valid sebab menurut pubilkasi dari UNDP dengan judul "Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) in the Asia Pacific (2024)", persentase peneliti perempuan Indonesia yang terlibat di STEM hanya 40,6 persen. Indonesia menduduki posisi ketiga di Asia Pasific, setelah Thailand dan Malaysia. Namun, angka ini dilaporkan terus mengalami penurunan.

Tentunya, angka ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Di Indonesia, perempuan lulusan STEM hanya 24,9 persen. Ketika memasuki ranah profesional, perempuan hanya menyumbang partisipasi angkatan kerja sebesar 50 persen, timpang dengan laki-laki yang mencapai 80 persen.

Ironisnya, rata-rata perempuan di Indonesia yang menekuni bidang STEM, mendapatkan gaji lebih kecil daripada laki-laki. Angkanya sangat besar, yakni 23 persen pendapatan perempuan lebih kecil daripada laki-laki di sektor STEM. Kesenjangan ini lebih besar dibandingkan negara tetangga, sebutlah Malaysia yang hanya mengalami kesenjangan 11 persen dan Thailand 10 persen.

Faktor penyebabnya cukup beragam, mulai dari stereotipe dan normal budaya. Temuan dalam publikasi UNDP menegaskan, di wilayah Asia, termasuk Indonesia, gender norms dan sosial expectation masih mendorong perempuan untuk lebih memprioritaskan keluarga, daripada karier atau pendidikan.

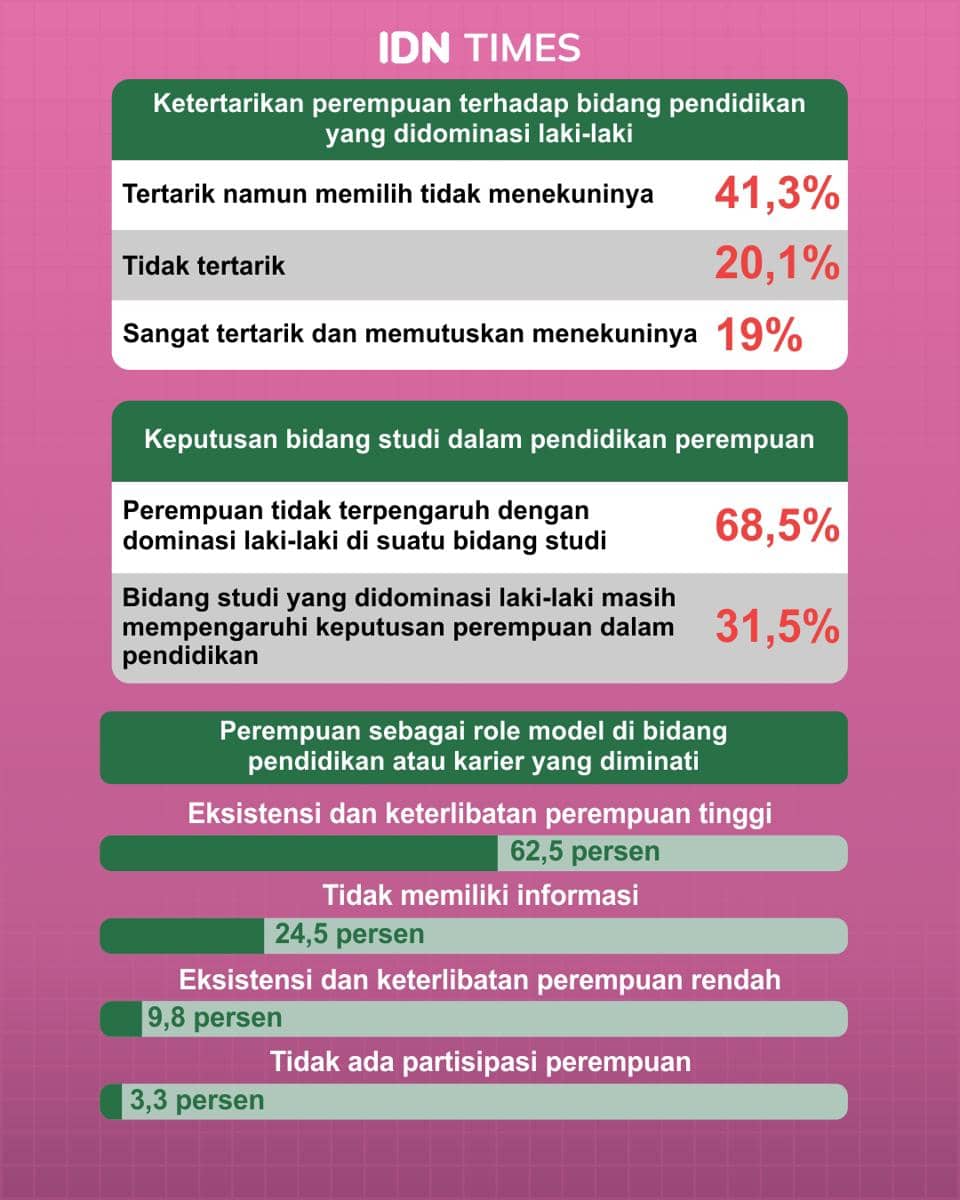

Padahal, mayoritas perempuan sebenarnya memiliki ketertarikan terhadap bidang pendidikan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi, ketertarikan tersebut tak lantas mendorong mereka untuk mendalaminya (60,9 persen). Hanya sebagian kecil (19 persen) yang memiliki ketertarikan dan memutuskan untuk terjun di ranah tersebut.

Di sisi lain, sebagian besar perempuan (68,5 persen) menyatakan bahwa dominasi laki-laki dalam suatu bidang studi tidak mempengaruhi keputusan mereka terkait pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan merasa memiliki kebebasan dan otonomi pribadi untuk menentukan pilihan, namun dalam beberapa hal masih dibatasi oleh kondisi kultural ataupun persepsi lingkungan.

Eksistensi dan keterlibatan perempuan jadi salah satu pertimbangan kuat dalam mengambil keputusan terkait pendidikan. Role model perempuan dalam bidang pendidikan atau karier, dinilai sangat penting oleh mayoritas responden (62,5 persen).

Keterangan dalam publikasi UNDP kian menegaskan hasil survei tersebut. Minimnya figur perempuan di lingkungan kerja membuat profesional perempuan kesulitan untuk berkembang.

Terlebih, di bidang STEM posisi strategis dan kepemimpinan lebih banyak diisi oleh laki-laki, kian mengukuhkan posisi male dominated. Situasi ini membuat perempuan merasa terisolasi, tersisihkan, dan tak merasa memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi pada jenjang profesional dan pengembangan karier.

6. Nasib perempuan di wilayah rural dan urban jauh berbeda, sudahkah pendidikan kita setara?

Kesetaraan terhadap akses pendidikan harus dipertahankan dengan membuka peluang dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kualitasnya harus dijaga untuk bisa memberikan kesempatan yang sama. Akibatnya, tidak menimbulkan kesenjangan antar golongan atau kelas sosial, maupun kesenjangan di berbagai wilayah.

Pasalnya, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut BPS 2025 secara nasional adalah 9,41 tahun. Hal tersebut mengindikasi rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang menengah pertama (SMP). Sementara, jika dilihat perbandingan antar wilayah, secara umum dapat dikatakan RLS di provinsi Papua jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain, misalnya DKI Jakarta.

Ketimpangan itu terlihat nyata. RLS penduduk Papua Pegunungan menunjukkan angka 4,76 tahun, sementara anak-anak di Jakarta sekolah dengan durasi yang jauh lebih panjang yakni 11,58 tahun. Data ini memberi gambaran, kondisi sebagian wilayah Indonesia masih belum terjamah akses pendidikan dengan sempurna, tentunya hal ini juga berdampak pada pendidikan perempuan.

Elsafiani (25) sebagai guru di Desa Kebondanas, Subang menilai, pendidikan di daerah masih belum sepenuhnya setara. Terlebih, karena adanya ekspektasi sosial yang beranggapan bahwa pendidikan perempuan hanya pelengkap saja. Menurut pengamatannya, banyak laki-laki difasilitasi untuk sekolah hingga mendapatkan gelar sarjana, sementara perempuan cukup berpuas dengan ijazah SMA.

“Hambatan bagi perempuan yang menempuh pendidikan di daerah tentu sangat berat karena harus merobohkan ekspektasi lingkungan misal karena di daerah banyak contoh nyata yang merantau untuk sekolah dan bekerja kemudian sukses adalah laki laki, sehingga ketika perempuan ingin melakukan hal sama dianggapnya berlebihan dan tidak ada yg berhasil hanya menyulitkan dan menghabiskan keuangan keluarga.

Persoalan pendidikan kian kompleks jika menilik pengalaman perempuan yang berada di dearah rural. BPS 2025 mencatat, mayoritas perempuan yang tinggal di desa, hanya menamatkan pendidikan di tingkat sekolah dasar (30 persen) dan hanya sebagian kecil (6,9 persen) yang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Lain halnya dengan perempuan di perkotaan yang bernasib lebih mujur menyoal pendidikan. Setidaknya, perempuan di perkotaan dominan telah menamatkan jenjang SMA/SMK sederajat (33,7 persen). Dengan lulusan perguruan tinggi yang cukup besar yakni (15,31 persen).

Privilege gap juga dialami oleh Rinanda yang berasal dari Kutai, Kalimantan. Tumbuh di daerah yang termasuk kategori 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) membuatnya melihat secara langsung bagaimana kesenjangan itu betul terjadi. Secara pribadi, Rinanda juga mengalami kesenjangan pendidikan, antara dirinya dengan teman-teman yang tinggal di wilayah perkotaan.

Ditanya apakah Rinanda masih melihat gap dalam pendidikan di perempuan di daerah rural dan urban, ia menyampaikan, “Jadi, kalau ditanya apakah ada dan masih nyata, ya, ada dan masih nyata. Karena dari data terbukti, dari pengalaman pribadi aku sendiri pun terbukti. Karena aku merasakan itu sendiri. Daerah 3T ya khususnya. Masih ada, privilege gap-nya itu masih ada.”

Sejalan dengan pengalaman Rinanda, Ari Mulyaningrum, perempuan yang tinggal di Pulau Kalimantan menilai masih banyak perempuan di daerah yang kesulitan untuk memenuhi haknya dalam mendapatkan pendidikan. Peran ganda sebagai seorang ibu, terkadang menghentikan mimpi mereka.

“Menurut saya yang tinggal di daerah, kesetaraan pendidikan bagi perempuan belum merata di daerah. Mungkin dikarenakan perempuan atau ibu dituntut di rumah, menjaga anak tanpa perlu pendidikan. Padahal pendidikan adalah gerbang awal seorang ibu mampu berdaya untuk kehidupannya,” tulis Ari yang juga berharap ada keterlibatan negara untuk menangani masalah ini.

Pengalaman Shoba, guru sekolah dasar di Desa Kotasari, Subang, memperkuat data tersebut. Sebagai pengajar yang terjun langsung dalam proses pendidikan, Ia melihat budaya yang berkembang di masyarakat setempat masih menghambat keputusan perempuan dalam pendidikan. Anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi, masih menjadi salah satu akar permasalahan rendahnya angka pendidikan di pedesaan.

“Perempuan masih mengalami hambatan terkait pendidikan yang berhubungan dengan budaya yang berlaku di masyarakat. Seperti, perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau pendidikan untuk perempuan tidak sepenting itu. Budaya seperti ini masih berkembang di keluarga dan di masyarakat,” ujar Shoba.

Ia menambahkan, dukungan keluarga pada pendidikan perempuan di daerah, sebagian besar hanya berupa dukungan secara materi, tidak ada keterlibatan lebih seperti dukungan secara emosional maupun dukungan secara fisik.

7. Perempuan masih diharapkan untuk segera menikah, pendidikan tinggi bagi perempuan dianggap tidak penting

Pendidikan membuka peluang sosial yang fundamental. Dalam buku Pendidikan yang Berkebudayaan karya Yudi Latif, tercatat pandangan Amartya Sen, Ekonom peraih Nobel Prize. Baginya, melalui pendidikan individu dapat mengembangkan kapabilitas untuk menciptakan kemerdekaan, sehingga dapat hidup lebih baik dan layak. Dengan kata lain, pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan wadah bagi seseorang untuk meningkatkan nilai hidupnya.

Bagi perempuan, pendidikan adalah alat untuk memutus rantai ketidaksejahteraan. Melalui pendidikan, perempuan akan memiliki peran mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan ekonomi, serta menghadirkan kehidupan yang lebih layak.

Sayangnya, secara realitas, pengalaman pendidikan bagi perempuan belum sepenuhnya gemilang. Di Indonesia, persepsi terkait pendidikan masih dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Standar dan kultur di masyarakat membentuk cara pandang seseorang terhadap pendidikan.

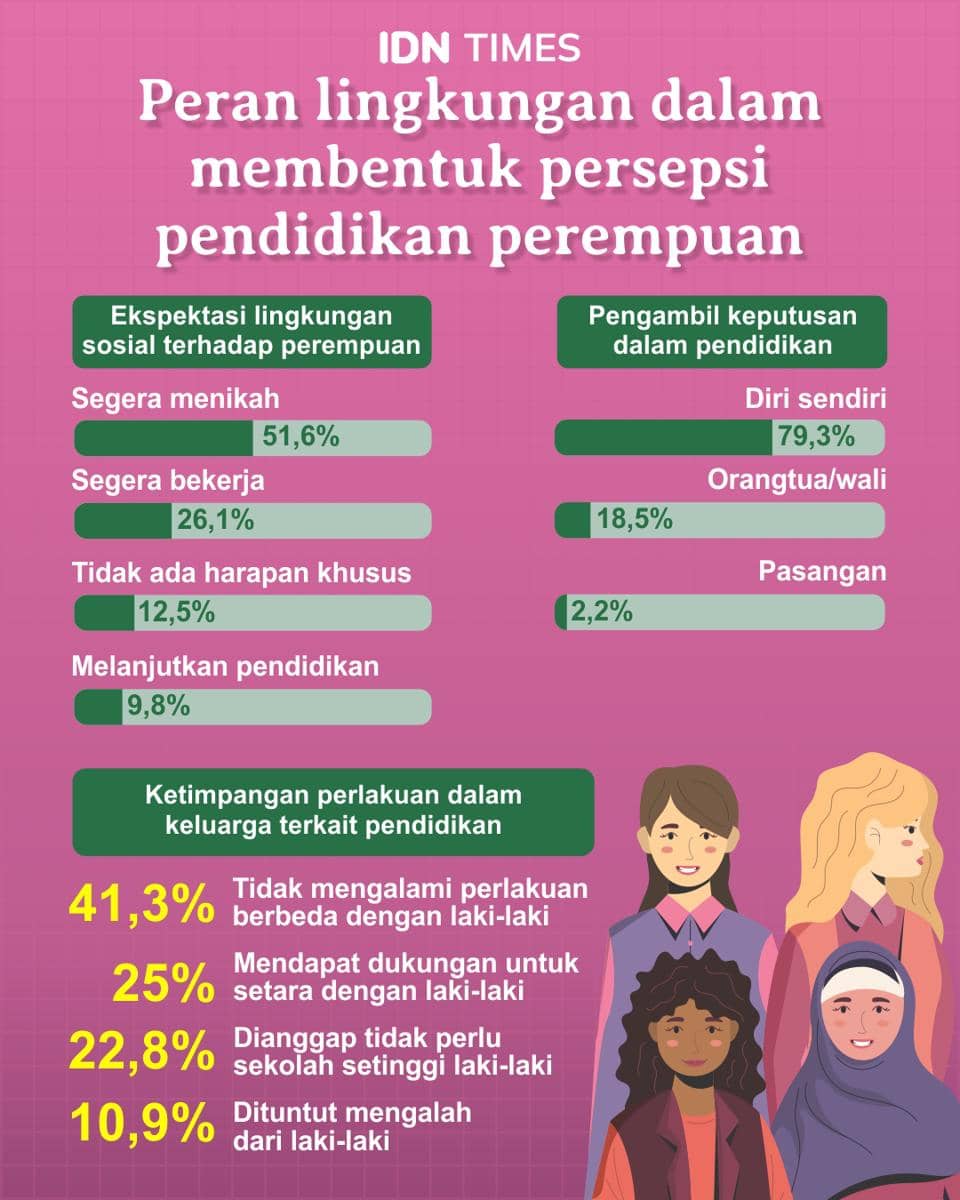

Mayoritas generasi muda beranggapan bahwa lingkungan sosial masih menempatkan pernikahan sebagai tujuan utama dalam kehidupan perempuan (51,6 persen). Di posisi kedua, perempuan lebih diharapkan untuk bekerja (26,1 persen). Ironisnya, dorongan untuk melanjutkan pendidikan justru berada di posisi terbawah (9,8 persen). Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dianggap bukanlah prioritas perempuan.

Perspektif ini tentu tak mengejutkan. Jurnal “Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan Perempuan: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi” mencatat, beberapa kelompok masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan tinggi bagi perempuan tidak sepenting bagi laki-laki. Terutama bagi lingkungan yang masih menganut nilai patriarki.

Rinanda juga membenarkan data di atas. Setidaknya, di lingkungan tempat ia tumbuh, stigma bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi karena akan berakhir mengurus keluarga, masih mengakar.

“Kalau aku melihat, memang di daerah-daerah yang terpencil, daerah tertinggal, terbelakang, itu tuh justru mereka masih ada di pemikiran-pemikiran yang kayak, perempuan tuh gak perlu pendidikan yang tinggi, perempuan tuh cukup di dapur aja nikah, melahirkan. Gak usah lah pendidikan tinggi, karena ujung-ujungnya mengurus rumah, mengurus suami dan anak,” ceritanya.

Dalam perjalannya memberdayakan pendidikan, Rinanda menemukan bukan hanya kesempatan pendidikan yang perlu diperluas. Untuk memberdayakan pendidikan, perlu juga memerangi stigma di masyarakat.

“Banyak tradisi atau ritual yang sudah mereka pegang dari leluhur mereka, sudah dari lama, yang bilang bahwa perempuan tuh gak boleh keluar rumah. Nah itulah yang harus sebenarnya kita cari nih solusinya bersama,” imbuhnya.

Berhubungan dengan hal ini, angka perkawinan anak di Indonesia menjadi sorotan. Menurut catatan UNICEF pada 2020, 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum ia berusia 18 tahun, angkanya diperkirakan 1,2 juta jiwa. Padahal, perempuan yang menikah ketika usianya belum genap 18 tahun, kemungkinan empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikannya.

Di beberapa wilayah Indonesia, pernikahan masih dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan keluarga. Inja mengaku, ia juga tumbuh dalam lingkungan yang masih menjadikan pernikahan anak sebagai prioritas dalam keluarga.

"Pola pikir itu menghambat perempuan Indonesia Timur untuk bisa berpendidikan lebih. Kenapa? Pertama, ada stigma di masyarakat yang bilang bahwa kalau kamu (perempuan) sekolah terlalu tinggi, laki-laki siapa lagi yang mau. Yang kedua, kalau kamu (perempuan) bersekolah terlalu lama, umurmu sudah terlalu tua untuk menikah. Yang ketiga adalah, jangan kejar sekolah melulu, menikahlah lebih dahulu," tutur Inja berdasar pengamatan dan pengalaman pribadinya.

Lingkungan yang terus memproduksi pandangan semacam itu, berimbas memunculkan keraguan pada diri perempuan. Persepsi yang dibentuk oleh lingkungan sulit dilepaskan, meski memiliki cita-cita dan keinginan untuk berkembang.

"Seandainya harus memilih antara siapa yang harus dipilih untuk bersekolah, maka anak laki-laki akan menjadi yang pertama dan utama. Karena dalam kultur budaya, laki-laki lebih tinggi perannya dan lebih tinggi kedudukannya sehingga mereka akan punya akses lebih luas, lebih terbuka," tuturnya. Tak ada tuntutan laki-laki untuk segera menikah.

Responden Agustin Fatimah melihat bahwa kesetaraan pendidikan perempuan di Indonesia masih jauh dari ideal. Baginya, perempuan memerlukan usaha yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki untuk meraih pendidikan.

“Sistem dan budaya masih belum berpihak pada perempuan, misalnya saat perempuan harus belajar, dia masih mempunyai tanggung jawab merawat anak, mengurus rumah. Budaya patriarki seolah menempatkan perempuan tidak berhak untuk mendapatkan support system yang memadai,” ungkapnya.

Kompleksitas pendidikan yang dihadapi oleh perempuan, tak selalu menunjukkan tren negatif. Kabar baiknya, perempuan lebih berdaya dalam mengambil keputusan terkait pendidikan. Mayoritas perempuan (79,3 persen) mengaku punya kuasa sendiri atas keputusan pendidikan yang hendak dilakoninya.

Ketimpangan perilaku di keluarga juga semakin menurun, sebagian orang menganggap keluarganya memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara adil (41,3 persen). Ini menjadi indikasi orangtua mulai melek akan pentingnya pendidikan yang setara bagi anggota keluarga, apapun gendernya. Kabar baiknya, sebagian besar partisipan mendapat dukungan untuk bisa berada di posisi setara dengan laki-laki (25 persen).

Optimisme itu memang tak sepenuhnya menghapus norma lama. Masih ada perempuan yang menerima anggapan bahwa sekolah tidak perlu setinggi laki-laki (22,8 persen). Bahkan, dituntut mengalah dari anggota keluarganya yang berjenis kelamin laki-laki (10,9 persen). Kontradiksi tersebut menunjukkan kemajuan yang belum sepenuhnya merata.

8. Survei: urusan domestik masih dibebankan pada perempuan dan pendidikan bukan prioritas generasi muda

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan sebagian besar perempuan (84,5 persen) adalah mengurus rumah tangga. Sementara persentase untuk sekolah menunjukkan angka yang paling minim (9,5 persen) lebih kecil dibandingkan bekerja (42,1 persen). Survei yang dilakukan pada perempuan berusia 15-19 tahun ini menunjukkan adanya peran ganda pada perempuan baik mengurus rumah tangga maupun bekerja atau sekolah.

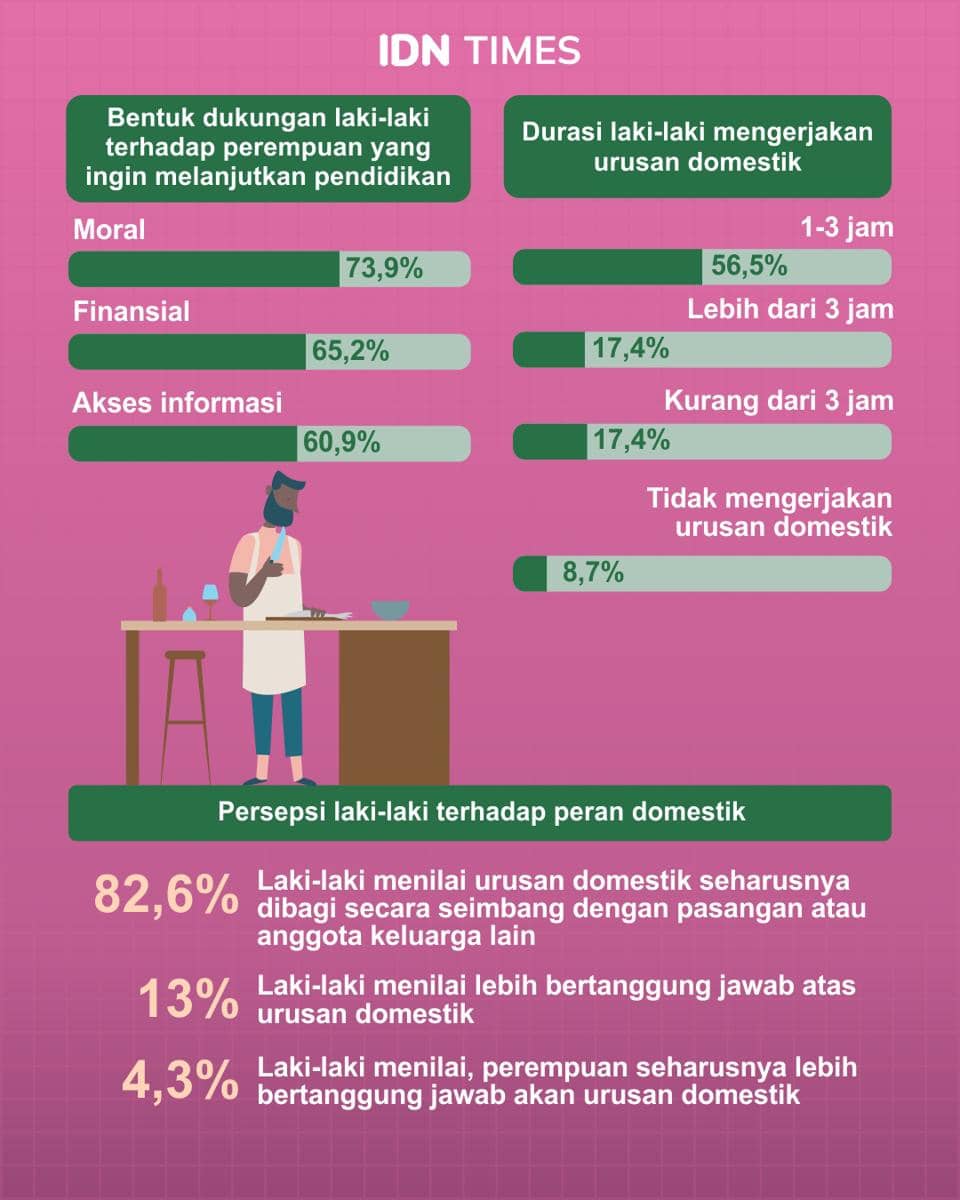

Dalam kaitan itu, IDN Times mengulik pengalaman dan pandangan perempuan berhubungan dengan kegiatan rumah tangga. Mayoritas perempuan menilai urusan domestik masih dibebankan kepada mereka (64,1 persen). Berdasarkan pengalaman, perempuan menghabiskan waktu 1-3 jam dalam sehari untuk mengerjakan urusan rumah tangga (53,3 persen).

Di lain sisi, perempuan meyakini distribusi pekerjaan domestik semestinya dibagi secara seimbang dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya (65,8 persen). Sebab, saat ini prioritas kehidupan bagi generasi muda adalah karier (37,5 persen), diri sendiri (24,5 persen), keluarga (23,4 persen), barulah pendidikan (14,7 persen).

Pekerjaan domestik masih menjadi bayang-bayang bagi banyak perempuan Indonesia untuk melangkah maju. Sebagai struktur sosial yang membatasi ruang gerak perempuan, dalam beberapa kasus, tanggung jawab domestik, perannya di titik beratkan pada perempuan.

Pengalaman serupa dialami oleh banyak perempuan di wilayah Timur Indonesia. Dari pengamatan Inja, ketika seorang perempuan menikah, identitasnya sebagai individu, segera dikesampingkan dan ia segera mengemban peran baru menjadi ibu atau istri.

"Ketika mereka (perempuan) sudah menikah, atau diharuskan menikah oleh karena kultur tertentu (masih ada di daerah kami yang mengharuskan menikah), itu otomatis yang namanya pendidikan itu setop. Pendidikan untuk dirinya sendiri lagi tidak penting karena dia adalah orang yang menentukan dan memberi pendidikan nonformal dan informal pada orang-orang dalam lingkungan keluarganya," ceritanya.

Tumbuh di tengah budaya yang lebih mengutamakan dominan kekuasaan laki-laki, membuat perempuan dikorbankan untuk mengemban tanggung jawab domestik secara tidak proporsional. Realitas ini membuat persoalan pendidikan perempuan sulit dilepaskan dari struktur sosial yang membebani.

"Dalam budaya, tradisi, dan kebiasaan di Timur Indonesia akibat dominasi patriarki, seluruh tanggung jawab domestik, seluruh pekerjaan rumah tangga diberikan kepada perempuan, sehingga dia tidak punya opsi. Dia sudah terlalu lelah secara mental, sudah terlalu lelah secara psikologi, dan psikis, dan fisik untuk bisa lagi memberi ruang sejenak pada dirinya sendiri untuk menempuh pendidikan," papar Inja.

9. Kesetaraan gender dalam pendidikan penting untuk disuarakan

Dalam survei ini, seluruh responden laki-laki mengaku bersedia berbagi peran domestik agar perempuan bisa melanjutkan pendidikan (100 persen). Mereka juga beranggapan, pendidikan bagi perempuan sama pentingnya (100 persen).

Dukungan juga tetap diberikan kepada pasangan atau anggota keluarga apabila memiliki pendidikan yang lebih tinggi darinya sebagai laki-laki (95,7 persen). Meski hasilnya tak mutlak, sebab masih ada laki-laki yang tidak ingin memberi dukungan terhadap pasangan atau anggota keluarga jika pendidikan mereka lebih tinggi darinya (4,3 persen).

Sejalan dengan hal itu, responden bernama Fathan Abdul Shodiq berpendapat, pendidikan bukanlah kompetisi antargender, anggota keluarga, atau golongan tertentu. Baginya, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Saat ditanya apakah keberatan jika pasangan atau anggota keluarga perempuan memiliki pendidikan yang lebih tinggi darinya, Fathan menyampaikan, “Tidak masalah perempuan punya pendidikan yang lebih tinggi. Mereka akan lebih berdaya, menciptakan lingkungan hidup yang lebih layak, lebih baik. Bagi saya, memberdayakan perempuan juga akan mendorong kemajuan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan lainnya.”

Bonaventura Sigit, responden laki-laki yang berdomisili di Pulau Jawa berpendapat, perjuangan kesetaraan pendidikan bagi perempuan tidak akan berjalan sepenuhnya jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Lingkungan sosial, keluarga, hingga pembuat kebijakan harus bergotong royong untuk terwujudnya hal ini.

Ia berpendapat, “Menurutku, laki-laki memiliki peran penting dalam memperjuangkan akses pendidikan yang setara. Kesetaraan bukan hanya isu perempuan, tapi isu kemanusiaan, jadi semua orang seharusnya ikut terlibat. Laki-laki bisa berperan dengan memahami dan mendengarkan pengalaman perempuan, menyadarkan sesama laki-laki untuk peduli, serta mendukung kebijakan atau program yang membuka kesempatan belajar bagi semua gender.”

Responden Devan, laki-laki dari kelompok usia milenial, mengaku memberikan dukungan kepada pasangannya untuk terus melanjutkan pendidikan. Ia setuju untuk memperjuangkan akses pendidikan yang setara.

“Sebagai suami, saya melihat istri saya memiliki pola pikir growth mindset berkat pendidikan yang layak. Selain itu, faktor ekonomi juga membatasi. Alih alih perempuan di rumah karena menjadi istri orang, sebenarnya itu tidak baik karena akan merusak potensi,” ujarnya sembari menambahkan akan terus mendukung istri untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat lanjut.

Dukungan terhadap perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang mampu membawanya kepada potensi dan kemerdekaan berpikir, sangat diperlukan. Harapannya, agar laki-laki maupun perempuan mendapat kesempatan yang sama, tak perlu mengorbankan satu sama lainnya.

10. Laki-laki siap memberi dukungan bagi pasangan dan keluarganya untuk mendapatkan pendidikan yang setara

Mayoritas laki-laki menilai faktor utama penghambat pendidikan perempuan adalah waktu (65,2 persen). Selain itu, mereka juga menyadari kemajuan pendidikan perempuan terhambat karena lingkungan sosial yang kurang sportif (56,5 persen), keterbatasan biaya (52,5 persen), serta kurangnya dukungan dari keluarga (47,8 persen).

Untuk itu, laki-laki siap untuk memberi dukungan moral, finansial, serta akses informasi seluas-luasnya. Termasuk untuk urusan domestik, mereka menggap pekerjaan ini sudah sepatutnya dibagi secara seimbang dengan pasangan atau anggota keluarga lain (82,6 persen). Sebab, mayoritas dari laki-laki juga mengerjakan urusan domestik selama 1-3 jam (56,5 persen), durasi yang tak jauh berbeda dengan perempuan.

Informan Hesky Rohi menilai mengupayakan pendidikan yang setara bagi perempuan sangatlah penting. Dari pengalamannya sebagai kakak dari 5 adik perempuan, ia berusaha agar dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam hal pendidikan.

“Saya punya alasan melakukan hal itu, selain karena mereka adalah saudara kandung, tapi satu hal yang paling penting adalah mereka juga pantas dan layak untuk terus mengenyam pendidikan dengan ketercukupan dalam berbagai hal. Dan saya siap membantu,” tulis Hesky, laki-laki yang saat ini berdomisili di Kepulauan Nusa Tenggara.

11. Orang Indonesia optimis pendidikan Indonesia semakin maju, meskipun belum sepenuhnya merata

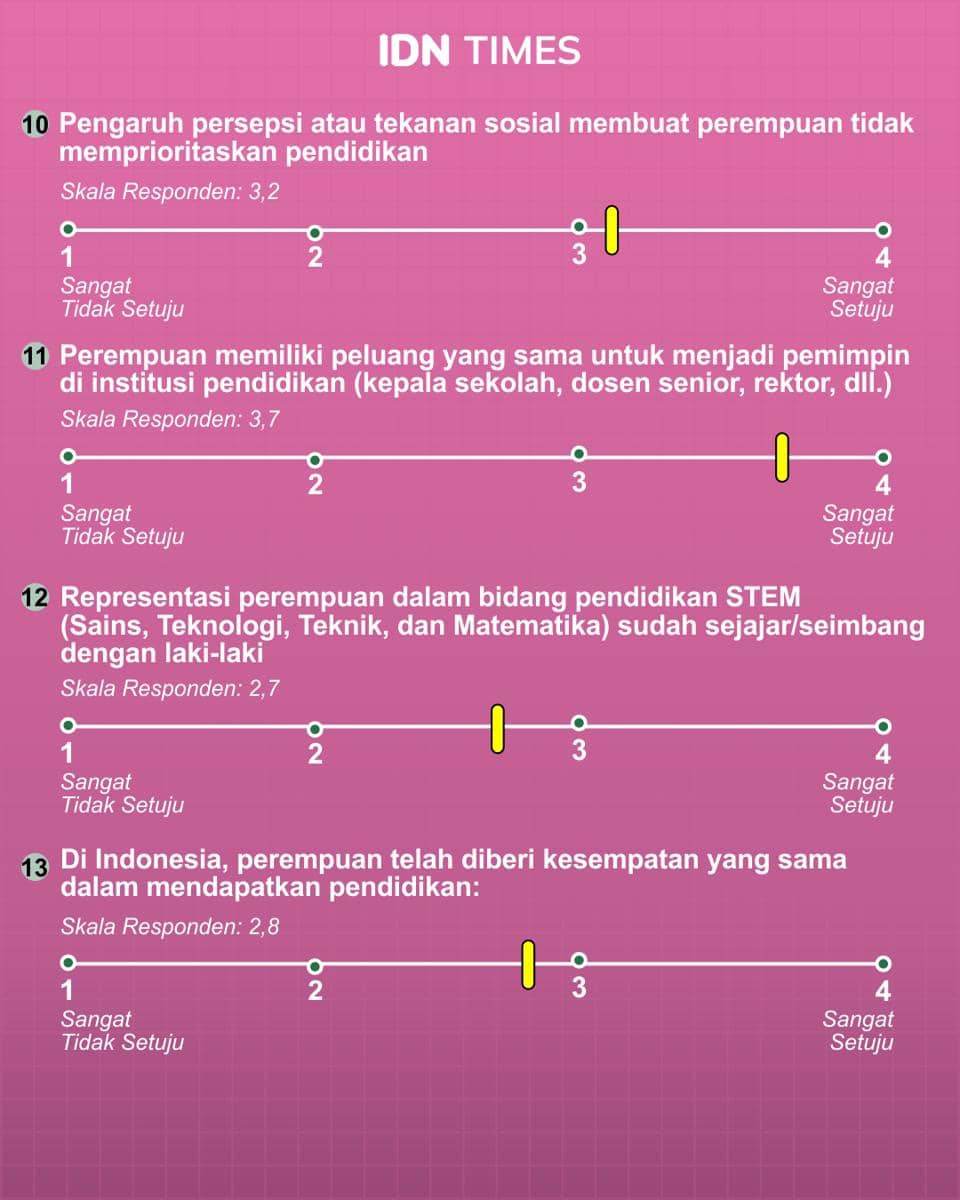

Hasil survei yang dihimpun IDN Times menunjukkan mayoritas orang memiliki pandangan optimis terkait pendidikan, namun tetap kritis akan pengalaman perempuan terkait hal tersebut. Responden menunjukkan kecenderungan setuju bahwa pendidikan di Indonesia sudah setara bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini selaras dengan pandangan mayoritas responden yang menganggap perempuan telah diberi kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan.

Meski di lain sisi, responden sangat setuju bila dikatakan, rendahnya pendidikan perempuan masih dipengaruhi oleh faktor budaya, norma, dan stigma masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa peran domestik membuat perempuan lebih sulit menyelesaikan pendidikan. Tingkat persetujuan yang tinggi mengindikasi, kuantitas pendidikan di Indonesia telah menjangkau lebih banyak orang, namun fakta di lapangan belum sepenuhnya ideal dirasakan.

Hal ini diperkuat dengan pandangan yang sepenuhnya setuju bahwa norma budaya di keluarga atau lingkungan cenderung membatasi pendidikan atau pilihan karier perempuan. Norma seperti anggapan bahwa perempuan harus patuh pada pasangan atau keluarga, semakin berpotensi membatasi pilihan pendidikan perempuan. Padahal, pengaruh persepsi atau tekanan sosial membuat perempuan tidak memprioritaskan pendidikannya.

Tidak hanya secara kultural, stigma dan stereotip gender di ranah pendidikan juga dianggap sebagai persoalan serius. Mayoritas responden sangat setuju bahwa stereotip yang meremehkan kemampuan akademik perempuan masih berkembang di masyarakat. Stigma ini dapat menurunkan rasa percaya diri perempuan dalam mengejar pendidikan mereka.

Menariknya, responden sangat setuju bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin di institusi pendidikan. Selain itu, representasi perempuan dalam bidang STEM yang selama ini dianggap sebagai male-dominated, juga semakin menguat.

Artinya, optimisme akan kesempatan dan peluang perempuan untuk berada di level kepemimpinan kian menguat. Perspektif ini diharapkan dapat menjadi upaya kolektif di mana laki-laki juga dianggap punya peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan.

Perempuan berpendidikan tinggi lebih berdaya dalam membuat keputusan untuk hidupnya. Sudah sepatutnya, pendidikan tak lagi menjadi privilege, melainkan hak bagi setiap warga negara, termasuk perempuan.

12. Jadi, sudahkah pendidikan perempuan setara dan berdaya?

Anak-anak perempuan yang sejak kecil terbiasa tumbuh melihat pola pernikahan dini, cenderung mengesampingkan pendidikan ketika dewasa. Meski memahami bahwa pendidikan akan membuka kesempatan dan meningkatkan nilai diri, namun keraguan akan terus membayangi. Ketika ia melangkah ke jenjang pernikahan, saat itulah perjalanan pendidikannya berhenti.

“Mereka lupa bahwa kalau mereka tetap berpendidikan, mereka punya akses untuk memahami kesehatan lebih baik, kesehatan anak lebih baik, pola asuh, pola gizi, dan lain sebagainya," tutur Inja.

Kesetaraan pendidikan bagi perempuan telah mengalami kemajuan, meski belum sepenuhnya merata. Sebab, sebagian perempuan masih menghadapi tantangan dan diskriminasi di sektor pendidikan. Pengalaman tersebut mencegah perempuan untuk sepenuhnya berdaya dan berpartisipasi untuk mencapai potensi terbaiknya.

Berinvestasi pada pendidikan perempuan artinya mendorong kemajuan peradaban. Sebab, mereka yang terdidik akan melahirkan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya. Dilansir UN, setiap 1 dolar yang dialokasikan untuk pendidikan anak perempuan, akan kembali menjadi 3 dolar untuk perekonomian global.

Perempuan yang berpendidikan akan membangun kehidupan yang lebih layak, baik bagi dirinya dan generasi penerus. Ia akan menghasilkan pendapatan, menurunkan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, hingga meningkatkan kesehatan. Menurut kamu, pendidikan bagi perempuan sudah sepenuhnya berdaya, belum, nih?

Penulis:

Dina Fadillah Salma

Nisa Zarawaki

Editor:

Pinka Wima

Febriyanti Revitasari

Muhammad Tarmizi Murdianto

Ilustrator:

Mardya Shakti