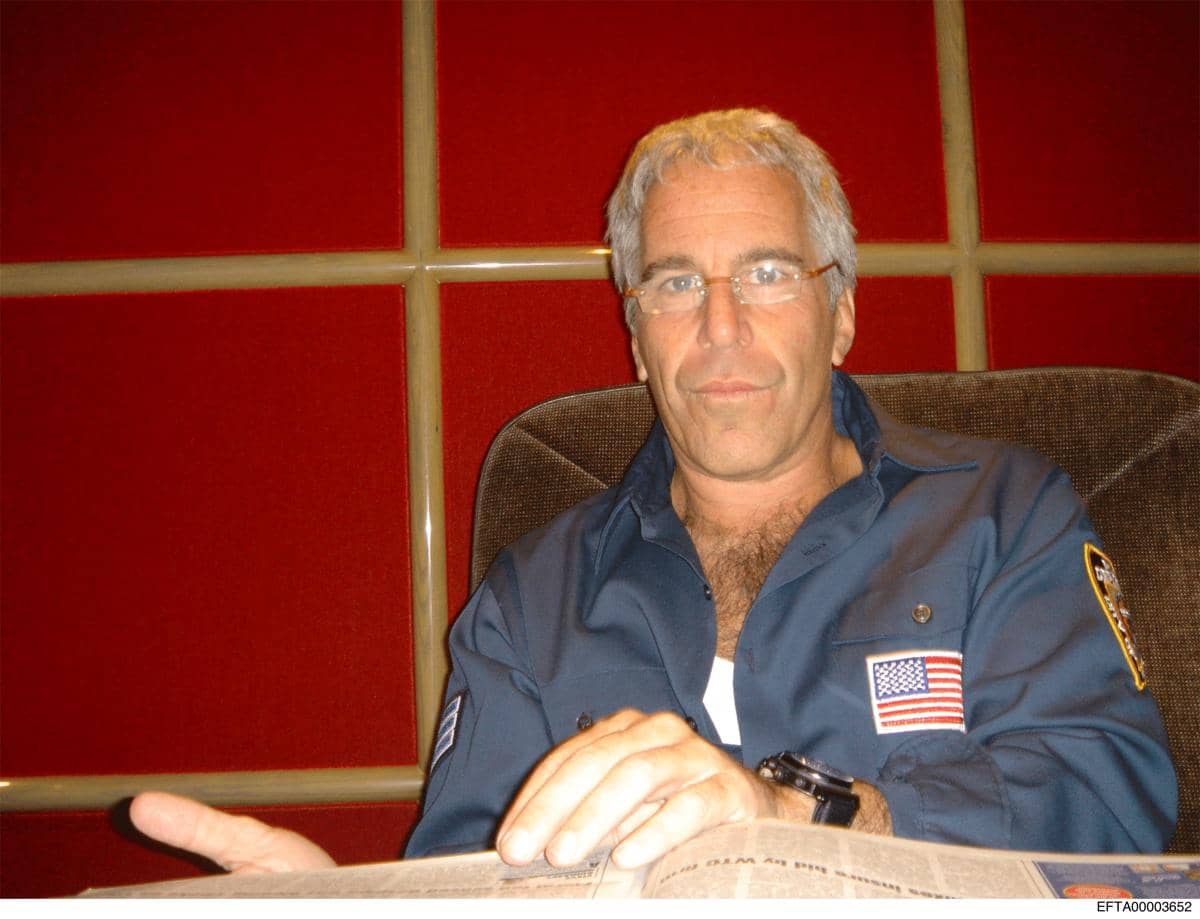

Akhir-akhir ini, nama Jeffrey Epstein kembali muncul di berbagai linimasa media sosial. Masyarakat seolah menemukan tokoh yang cocok untuk dilabeli sebagai setan yang luar biasa jahat. Epstein tidak lagi dibaca sekadar sebagai pelaku kejahatan seksual belaka, namun, ia seolah berubah wujud jadi figur horor, atau semacam hantu/setan, yang merupakan simbol kejahatan absolut, sumber segala kebusukan, bahkan terkadang disandingkan dengan cerita-cerita gelap yang bercampur antara fakta, rumor, dan imajinasi kolektif.

Cara pandang seperti ini memang membuat masyarakat secara emosi terpuaskan. Kejahatan terasa lebih mudah dipahami jika ia punya wajah iblis yang bisa dihujat bersama. Akan tetapi, di situlah sebenarnya letak persoalannya. Dengan menjadikan Epstein sebagai “setan”, kita terlalu cepat merasa selesai. Kita berhenti berpikir dan bertanya lebih jauh, seolah kejahatan itu lahir dari individu dengan perilaku menyimpang belaka, bukan dari dunia atau sistem sosial yang memungkinkannya tumbuh dan bertahan.

Padahal, kesadaran yang menuntun sikap dan tindakan seorang individu tentulah tidak bisa dilepaskan dari lingkungan atau kondisi sosial tempat dia hidup.

Kehebohan file-file Epstein yang kembali viral di media sosial memperlihatkan kecenderungan itu. Nama-nama besar disebut, potongan dokumen diperebutkan, lalu khalayak umum sibuk mencari dan memilih siapa yang paling pantas dibenci. Dalam hiruk-pikuk tersebut, satu hal sering luput: Epstein bisa melakukan kejahatan sistematis bukan karena ia jelmaan setan, melainkan karena ada suatu sistem global yang melindunginya dan memungkinkannya untuk melakukan semua kejahatan itu.

Sistem ini pernah disebut Bung Karno sebagai exploitation de l’homme par l’homme, atau sistem penindasan manusia atas manusia. Karl Marx menamainya kapitalisme. Sebuah tatanan yang menempatkan kekayaan, kekuasaan, dan privilese di atas martabat manusia. Dalam sistem semacam ini, kejahatan bukan hanya sekadar urusan moral individu belaka, melainkan soal akses dan impunitas, atau kekebalan terhadap hukum yang berlaku.

Epstein bukan predator jalanan yang bergerak sembunyi-sembunyi. Ia adalah predator kelas atas yang beroperasi di ruang-ruang legal dan sosial yang sah dalam hukum di bawah sistem kapitalisme. Jet pribadi, vila mewah, yayasan filantropi, dan jaringan elite internasional bukan sekadar latar cerita, melainkan adalah bagian dari mekanisme yang membuat kejahatan itu bisa berlangsung lama tanpa gangguan berarti. Tanpa sistem yang memuja kekayaan dan koneksi, Epstein sudah pasti tidak akan pernah sejauh itu.

Bukannya membongkar struktur semacam ini, masyarakat umum, malah sering tergoda cerita sensasional dan bombastis, seperti cerita satanik, kanibalisme, dan jaringan rahasia yang serba gelap. Cerita ini memang terlihat menggugah, namun juga berbahaya. Ia mengalihkan kemarahan dari struktur nyata menuju musuh khayali. Kita sibuk memburu “setan”, sementara meja tempat kejahatan itu dibahas dan dirancang, tetap berdiri rapi dan tak tersentuh.

Amerika Serikat—yang kerap tampil sebagai penjaga moral, atau polisi global—menjadi contoh paling jelas dari paradoks ini. Di negeri yang rajin berkhotbah pada dunia tentang demokrasi dan HAM, seorang predator seperti Epstein bisa lama berlindung di balik filantropi, jejaring elite, dan celah hukum yang ramah pada orang berduit. Hukum memang jadi terlihat berat sebelah, yang hanya bekerja cepat untuk pelanggaran kecil, tetapi menjadi lamban ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kapital.

Pada titik ini, teori konspirasi justru berfungsi sebagai pelipur lara yang palsu. Ia memberi rasa puas sesaat, seolah kebenaran sudah ditemukan, padahal yang terjadi hanyalah pengaburan. Kapitalisme global dengan seluruh jaringan elitnya tetap berjalan, terus memproduksi ketimpangan, dan memungkinkan figur-figur seperti Epstein muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.

Karena itu, persoalan Epstein seharusnya tidak berhenti pada siapa berteman dengan siapa. Pertanyaan yang lebih penting adalah: sistem apa yang membuat relasi semacam itu nyaris tak pernah berakibat apa-apa? Selama kita masih sibuk memburu setan khayali, sistem yang melahirkan Epstein akan terus hidup tenang—berganti wajah, berganti nama, dan tetap tak tersentuh oleh hukum.

Persoalan kritik terhadap sistem kapitalisme ini menjadi semakin rumit, dengan terungkapnya hubungan “terlarang” antara Noam Chomsky—pemikir, yang biasanya dijadikan rujukan utama aktivis kiri—dengan Epstein, sebagaimana yang dilansir oleh The Guardian (theguardian.com, akses 08/02/2026).

Hal yang membuat Valéria Chomsky—istri Noam Chomsky—merilis pernyataan baru-baru ini (7 Februari 2026), yang mengakui adanya "kesalahan penilaian yang fatal", atau grave mistake, dalam istilah bahasa Inggris atas hubungan Chomsky dan Epstein. Ia mendeskripsikan Epstein selayaknya "Kuda Troya" yang menyusup lewat celah bantuan finansial dan akademik untuk menjerat suaminya.

Meskipun pihak Chomsky mengklaim itu hanya hubungan biasa, persoalan moral tetap harus ditegakkan. Sebagai pemikir "kiri", Chomsky seharusnya paham bahwa segala tindakan Epstein bertentangan secara total dengan nilai kemanusiaan. Seorang “kiri” seharusnya paham bahwa pelanggaran dan pemberangusan terhadap nilai-nilai tersebut, pada dasarnya tidak dapat ditolerir, dan harus dihentikan secepatnya.

Dalam sejarah di Rusia, orang seperti Epstein ini sebenarnya lebih mirip dengan Rasputin. Seorang yang berperilaku menyimpang, dan dekat dengan lingkaran kekuasaan dan elite.

Saat itu, Lenin, pemimpin pergerakan di Rusia, memang tidak pernah — sepanjang pengetahuan saya — berhubungan dengan Rasputin.

Akan tetapi, tidak apple to apple juga membandingkan Lenin dan Chomsky, karena Lenin adalah seorang pemikir kiri, sekaligus revolusioner yang mempraktikkan gagasan revolusi di Rusia. Lenin berorganisasi, tergabung dalam partai kiri, dan memimpinnya. Sementara, Chomsky boleh dikata, bergerak di dunia akademik, dan tidak tergabung dalam partai kiri manapun—sepanjang pengetahuan saya.

Oleh karena itu, relasi Chomsky dan Epstein ini memang bisa saja terjadi, dan hubungan tersebut tidak bisa memengaruhi Epstein untuk berpaling perilaku menyimpang dan tidak berperikemanusiaan.

Entah karena Chomsky tidak paham, atau karena dia pun tak mampu untuk mengubah cara pandang Epstein, supaya lebih menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Yang jelas, integritas Chomsky sebagai intelektual “kiri”, akan dipertanyakan, dan bahkan mungkin akan ditinggalkan bagi yang paham relasi Chomsky dengan Epstein ini.

Hal inilah yang seharusnya menjadi pelajaran penting untuk kita semua, yaitu bahwa sebuah pemikiran seharusnya selaras dengan perbuatan. Seorang manusia, yang sudah memiliki kesadaran progresif, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial—baik itu intelektual atau bukan—seharusnya konsisten antara pemikiran dan tindakannya.

Untuk Chomsky, ataupun para tokoh “kiri” lainnya yang pernah berhubungan mesra, dengan pelaku kejahatan kemanusiaan, sebaiknya berhentilah berdalih dan melakukan pembenaran dengan segala macam alasan. Akui saja bahwa diri kalian sebenarnya adalah individu yang termasuk dalam golongan yang diuntungkan oleh kapitalisme, dan tidak menolak segala privilege yang didapat dari sistem kapitalisme.