Mengapa Orang Tidak Bersalah Bisa Dipenjara?

- Sistem hukum memproses bukti secara tidak menyeluruh, sering terabaikan karena tekanan untuk mempercepat proses hukum.

- Aparat penegak hukum menggunakan cara yang manipulatif, bertentangan dengan Pasal 117 KUHAP yang menyatakan bahwa setiap keterangan tersangka harus diberikan tanpa tekanan.

- Publik memengaruhi proses hukum secara tidak langsung, trial by media bisa mengintervensi independensi hakim atau jaksa.

Kenyataan bahwa seseorang bisa terjerat sistem hukum padahal tidak bersalah masih menjadi persoalan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Kejadian semacam ini bukan sekadar kisah fiksi atau drama kriminal, melainkan kenyataan pahit yang bisa menimpa siapa saja, tanpa memandang latar belakang sosial, tingkat pendidikan, atau integritas pribadi. Fenomena salah tangkap atau wrongful conviction sering kali dipicu oleh kompleksitas dan kerentanan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, bahwa hukum terdiri dari tiga elemen yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Kegagalan salah satu unsur ini, seperti prosedur yang tidak ditegakkan atau budaya hukum yang abai terhadap keadilan substantif, dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap individu yang justru tidak bersalah. Lima faktor berikut menjelaskan mengapa seseorang bisa saja dipenjara padahal tidak melakukan kejahatan apa pun.

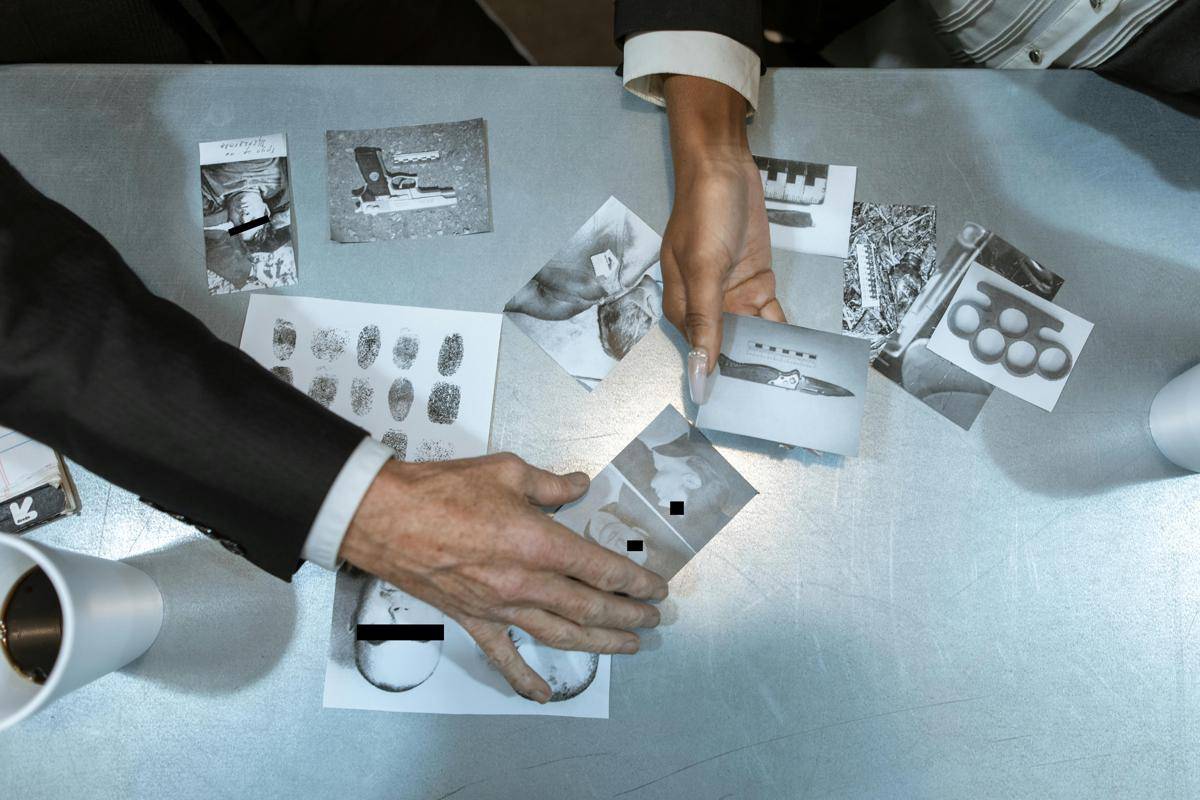

1. Sistem hukum memproses bukti secara tidak menyeluruh

Asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah. Namun, dalam praktiknya, asas ini sering terabaikan karena tekanan untuk mempercepat proses hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyidik atau jaksa bisa terlalu cepat menyimpulkan berdasarkan bukti parsial atau tidak dikaji secara menyeluruh.

Dalam studi The Innocence Project, sekitar 45 persen kasus salah vonis di Amerika Serikat melibatkan kesalahan dalam pengolahan atau interpretasi bukti. Situasi yang sama juga bisa ditemukan di Indonesia, seperti kasus salah tangkap dalam laporan Komnas HAM, yang menunjukkan bahwa penangkapan kerap dilakukan tanpa dasar bukti yang kuat. Bukti lemah seperti rekaman yang tidak jelas atau testimoni samar dapat menjadi dasar putusan, padahal secara hukum seharusnya setiap bukti diuji secara in dubio pro reo, yaitu keraguan harus selalu berpihak kepada terdakwa.

2. Aparat penegak hukum menggunakan cara yang manipulatif

Penyelidikan yang adil menuntut bahwa interogasi dilakukan sesuai prosedur, tanpa tekanan fisik maupun mental. Namun, dalam praktiknya, manipulasi dalam bentuk intimidasi atau paksaan masih sering terjadi. Hal ini, bertentangan dengan Pasal 117 KUHAP yang menyatakan bahwa setiap keterangan tersangka kepada penyidik harus diberikan tanpa tekanan atau paksaan dalam bentuk apa pun. Bila keterangan diperoleh di luar ketentuan ini, maka keterangan tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Pendapat Edward H. Levi tentang legal realism menegaskan bahwa hukum bukan sekadar teks tertulis, tetapi juga bagaimana aparat menafsirkannya. Bila penafsiran dilakukan dengan pendekatan manipulatif demi “efisiensi” penyidikan, maka potensi salah tangkap meningkat tajam. Banyak kasus memperlihatkan bahwa pengakuan tersangka dipaksakan agar proses dapat cepat diselesaikan, padahal dalam prinsip hukum pembuktian, seperti dikemukakan oleh R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya, pengakuan harus didukung bukti lain agar sah sebagai dasar vonis.

3. Publik memengaruhi proses hukum secara tidak langsung

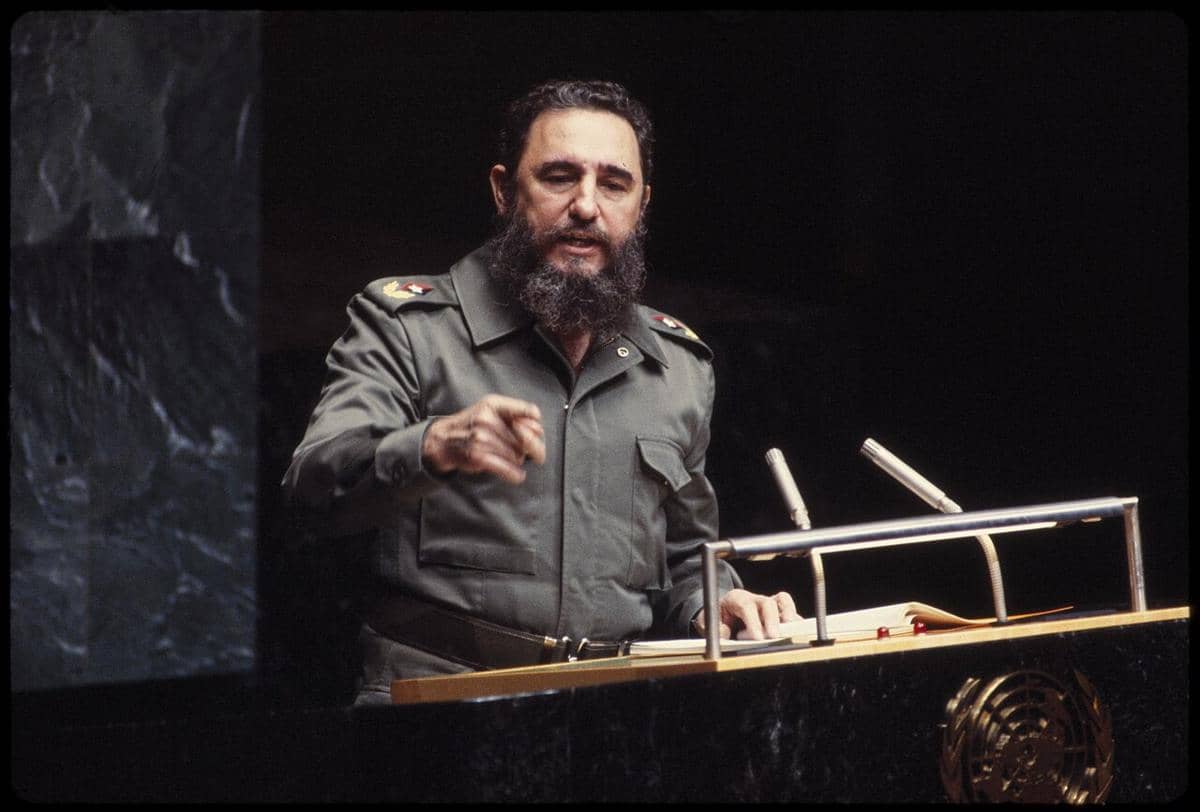

Dalam teori due process of law, hukum seharusnya berjalan berdasarkan prosedur dan bukti yang objektif. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa opini publik bisa memberi tekanan signifikan terhadap jalannya penyidikan. Dalam kasus yang menjadi sorotan media, aparat hukum bisa terdorong mengambil langkah cepat agar terlihat responsif, meski proses investigasi belum selesai secara menyeluruh.

Fenomena ini dikenal sebagai trial by media, di mana pemberitaan luas memengaruhi persepsi masyarakat dan secara tidak langsung mengintervensi independensi hakim atau jaksa. Teori symbolic interactionism dari Herbert Blumer menyebutkan bahwa makna terbentuk dari interaksi sosial. Jika media dan masyarakat sudah memberi label “bersalah” kepada seseorang, aparat hukum bisa terpengaruh untuk mengikuti narasi tersebut, alih-alih menjalankan proses secara netral. Akibatnya, seseorang bisa dihukum hanya karena dianggap sebagai figur yang pas dalam cerita yang diciptakan oleh tekanan sosial.

4. Kesaksian palsu membuat proses hukum menjadi keliru

Dalam sistem peradilan pidana, kesaksian merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Namun, validitasnya bergantung pada kejujuran dan objektivitas dari saksi yang di hadirkan. Dalam banyak kasus, saksi memberikan keterangan tidak berdasarkan kebenaran, tetapi karena tekanan emosional, ancaman, atau bahkan imbalan. Teori false memory dari Elizabeth Loftus menjelaskan bahwa manusia dapat menciptakan atau mengubah ingatan berdasarkan sugesti atau tekanan lingkungan, sehingga keterangan yang tampak meyakinkan bisa jadi tidak akurat secara faktual.

Tanpa mekanisme verifikasi yang ketat, kesaksian palsu bisa menyesatkan proses hukum dan menyebabkan vonis yang salah pada terdakwa. Menurut laporan National Registry of Exonerations, sekitar 60 persen kasus salah vonis di Amerika melibatkan kesaksian palsu. Di Indonesia, hal ini diperkuat oleh banyak laporan dari LBH dan Komnas HAM yang menunjukkan adanya praktik intimidasi terhadap saksi, atau pemanfaatan saksi palsu dalam konflik agraria dan pidana. Ketika saksi menjadi alat, bukan sumber kebenaran, maka keadilan bisa tergadaikan.

5. Akses terhadap bantuan hukum tidak merata

Prinsip aksesibilitas hukum juga dijamin oleh negara dalam Pasal 56 KUHAP yang mewajibkan negara menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Namun kenyataannya, kualitas pendampingan hukum dari pengacara negara atau pro bono sering kali tidak setara dengan pembelaan dari kuasa hukum privat. Banyak advokat yang ditunjuk negara menangani belasan kasus secara bersamaan, sehingga tidak bisa maksimal membela klien secara individu.

Teori critical legal studies memandang bahwa hukum tidak bebas nilai dan bisa memihak pada kelompok yang memiliki sumber daya. Dalam konteks ini, ketimpangan ekonomi menjadi salah satu akar dari ketidakadilan hukum. Seseorang yang tidak bersalah bisa gagal membela diri hanya karena tak mampu mengakses layanan hukum yang berkualitas. Ketika sistem peradilan hanya efektif bagi mereka yang mampu membayar, maka prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945, menjadi omong kosong belaka.

Fenomena orang tidak bersalah yang tetap dipenjara bukanlah kecelakaan hukum semata, melainkan cerminan dari kerentanan sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan substantif. Setiap tahapan proses hukum dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan memiliki titik-titik rawan yang bisa membuka jalan bagi terjadinya salah vonis. Karena itu, menjaga integritas sistem hukum bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab kolektif demi menjamin bahwa hukum benar-benar menjadi pelindung bagi yang benar, bukan senjata yang menyesatkan.