Mengembalikan Roehana Koeddoes ke Ruang Kelas Jurnalistik

- Kurikulum jurnalistik masih terpusat pada figur Barat

- Roehana Koeddoes memandang jurnalisme sebagai gerakan sosial

- Kampus perlu menjaga ingatan kolektif pers Indonesia

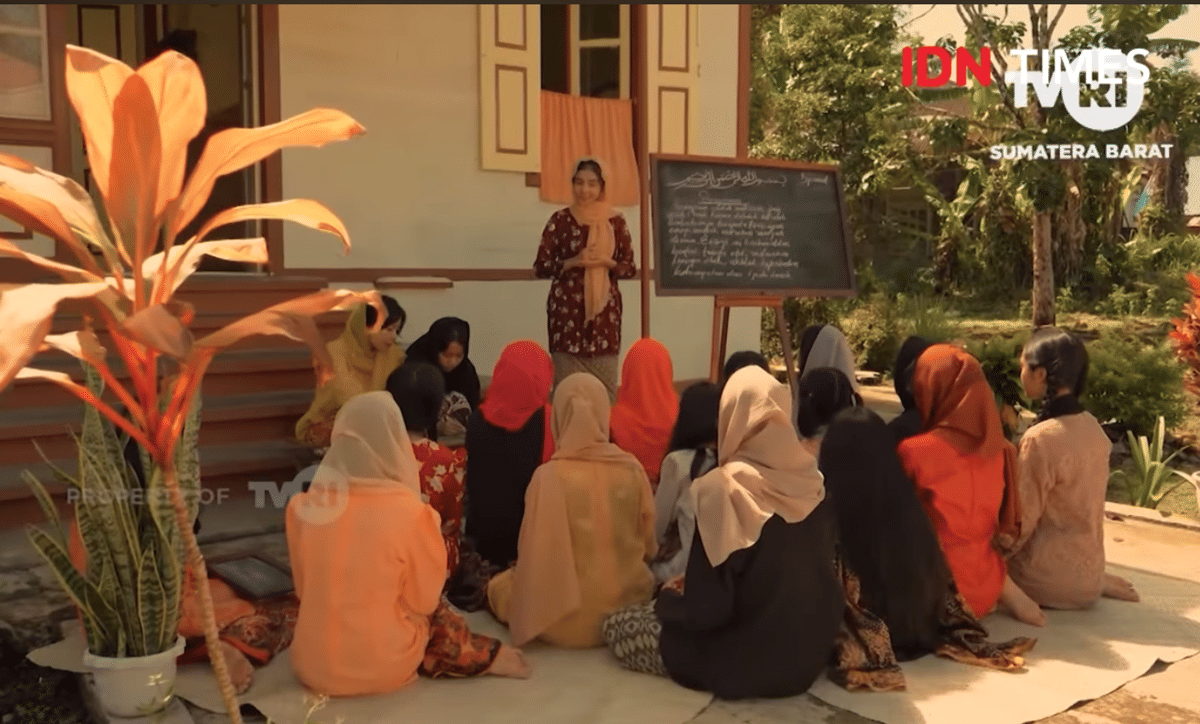

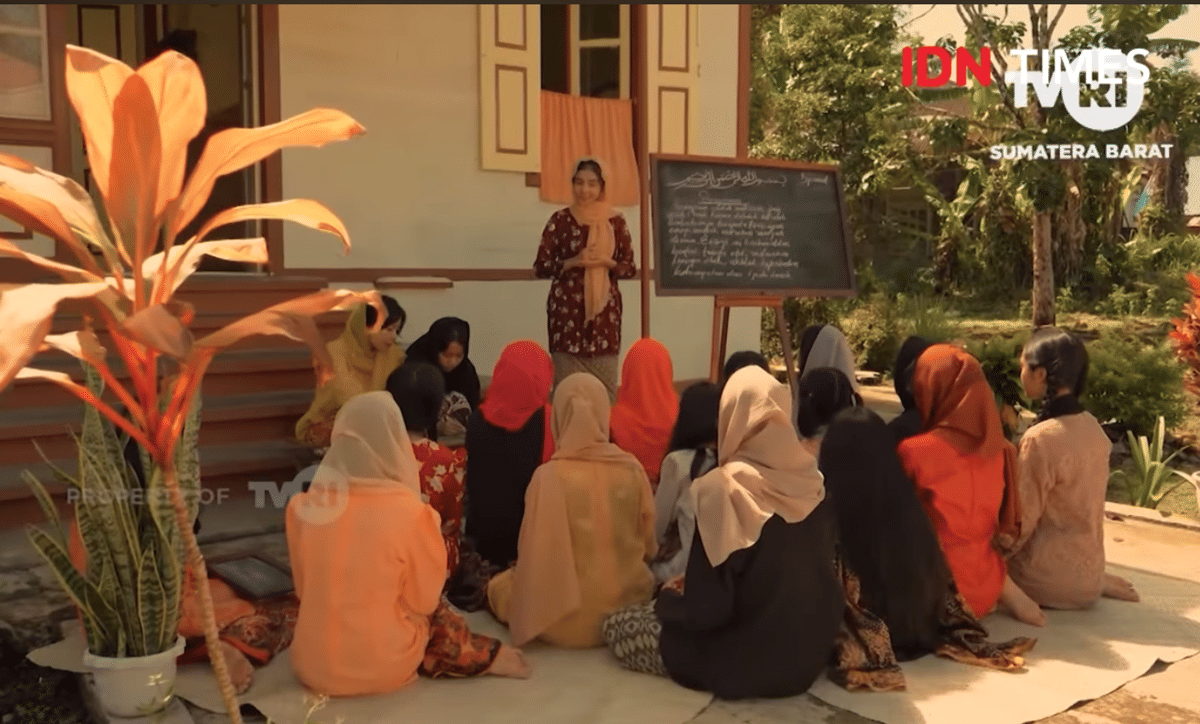

"Kita khidmatkanlah Soenting Melajoe sebagai suatu benih tanaman yang kelak di belakang hari akan menjadi pohon penghasil buah-buahan yang amat lezat cita rasanya. Akan melepaskan lapar dan haus anak cucu kita. Ketahui Tuan dengannya terang. Sunting dan baru mula dikarang. Baunya wangi cahayanya benderang. Bangsaku perempuan jadi pengarang" (kutipan dalam film Biopik Roehana Koeddoes yang diputar dalam Diskusi 3 Wajah Roehana Koeddoes Perempuan Jurnalis Pertama di Indonesia via TVRI Sumbar)

Di ruang kelas jurnalistik di berbagai kampus Indonesia, diskursus tentang jurnalisme kritis acap kali dimulai dari menyebutkan nama-nama besar dunia. Oriana Fallaci dan Veronica Guerin kerap dijadikan rujukan ketika membahas jurnalis yang berani menghadapi kekuasaan, menanggung risiko personal, hingga keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kiprah dan karya mereka memang memberi kontribusi besar dalam sejarah pers global.

Namun, kecenderungan mengkanonkan figur Barat dalam pengajaran jurnalistik menyisakan pertanyaan penting yaitu di mana posisi tokoh pers Indonesia? Indonesia sejatinya memiliki Roehana Koeddoes, jurnalis perempuan pertama di Indonesia yang sejak awal abad ke-20 menjadikan pers sebagai sarana pendidikan, penggerak ekonomi, dan pemberdayaan sosial. Roehana layak ditempatkan sebagai fondasi penting dalam pengajaran jurnalistik di tanah air. Lalu, seberapa mendesak urgensi mengembalikan Roehana Koeddoes ke ruang kelas jurnalistik di Indonesia hari ini?

1. Representasi figur jurnalis Barat dan keterputusan konteks jurnalis lokal

Kurikulum jurnalistik modern di Indonesia hingga kini masih banyak disusun berdasarkan teori dan praktik yang lahir dari pengalaman Eropa dan Amerika. Keberanian jurnalistik kerap dimaknai melalui kisah jurnalis investigatif, peliputan perang, atau wawancara politik berisiko tinggi. Fallaci dikenal lewat gaya wawancara konfrontatif terhadap tokoh dunia, sementara Guerin dikenang karena kegigihannya membongkar jaringan kriminal meski berhadapan langsung dengan ancaman nyawa.

Kisah-kisah tersebut membentuk standar global tentang jurnalisme kritis dan berani. Namun, standar ini kerap diajarkan tanpa dialog yang memadai dengan konteks lokal Indonesia. Mahasiswa jurnalistik memahami keberanian sebagai sesuatu yang lahir dari ruang politik Barat tanpa diajak menelusuri bagaimana nilai serupa tumbuh dalam masyarakat kolonial, patriarkal, dan minim akses pendidikan seperti Indonesia pada awal abad ke-20.

Keberanian Roehana Koeddoes tidak hadir dalam bentuk konfrontasi langsung dengan tokoh politik, tetapi melalui konsistensinya membuka ruang suara bagi kelompok yang terpinggirkan. Ia menulis dan menyunting media di tengah tekanan kolonial dan norma adat yang membatasi peran perempuan. Pilihan Roehana untuk menjadikan perempuan sebagai subjek adalah bentuk keberanian jurnalistik yang lahir dari konteks sosial Indonesia sendiri.

2. Roehana Koeddoes dan jurnalisme sebagai gerakan pencerdasan dan sosial

Roehana Koeddoes adalah salah satu contoh konkret bagaimana jurnalisme tumbuh dari kebutuhan sosial. Pada 1912, Roehana mendirikan Soenting Melajoe, surat kabar yang dikelola dan ditujukan bagi perempuan, di tengah situasi ketika perempuan nyaris tidak memiliki ruang di media maupun pendidikan formal. Melalui media ini, Roehana menjadikan pers sebagai sarana advokasi, pendidikan, dan pembentukan kesadaran sosial.

Melalui tulisan-tulisannya, Roehana mendorong perempuan untuk melek literasi dan berani menyuarakan pengalaman hidup mereka. Upaya ini tidak mudah, mengingat pada masa itu masih kuat anggapan bahwa pendidikan bagi perempuan bertentangan dengan kodrat. Stigma yang menempatkan perempuan sebatas urusan sumur, kasur, dan dapur menjadi tembok sosial yang harus dihadapi dan perlahan diruntuhkan.

Lebih jauh, Roehana tidak memisahkan jurnalisme dari upaya pemberdayaan nyata. Ia mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia sebagai ruang pendidikan dan kemandirian ekonomi perempuan. Bagi Roehana, literasi, ekonomi, dan pers adalah satu kesatuan yang saling menguatkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa jurnalisme tidak hanya berfungsi mengabarkan, tetapi juga membangun fondasi sosial yang memungkinkan perubahan berkelanjutan.

3. Kampus sebagai pusat untuk menjaga kembali ingatan kolektif pers

Mengembalikan teladan Roehana Koeddoes ke ruang kelas jurnalistik berarti menempatkan sejarah pers Indonesia pada posisi dan porsi pers yang semestinya. Kampus bukan hanya berperan sebagai tempat transfer pengetahuan teknis, tetapi juga ruang pembentukan cara pandang. Apa yang diajarkan dosen dan figur siapa yang dijadikan contoh akan menentukan bagaimana mahasiswa memaknai peran jurnalis di masyarakat.

Jika dibandingkan, kisah Fallaci dan Guerin memang menawarkan gambaran ekstrem tentang risiko dan keberanian individual dalam jurnalisme. Namun, Roehana menghadirkan bentuk keberanian yang berbeda yakni keberanian struktural yang bekerja dari dalam masyarakatnya sendiri. Nilai ini justru sangat relevan dengan isu-isu yang kerap dibahas di ruang kelas jurnalistik Indonesia, seperti ketimpangan gender dan akses pendidikan.

Ketika figur seperti Roehana Koeddoes tidak hadir secara memadai dalam kurikulum maka pengajaran jurnalistik berisiko kehilangan akar sejarahnya. Mahasiswa belajar tentang keberanian, tetapi tidak selalu memahami bagaimana keberanian itu tumbuh dalam konteks lokal yang seharusnya. Sejarah pers Indonesia sepatutnya perlu menjadi fondasi pembelajaran.

Melalui upaya mengembalikan Roehana Koeddoes ke ruang kelas jurnalistik, kampus berperan menjaga ingatan kolektif pers Indonesia. Ini bukan soal meniadakan tokoh internasional, melainkan menyeimbangkan narasi dan melakukan dekolonisasi pengetahuan. Dari figur Roehana, mahasiswa dapat belajar bahwa jurnalisme yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial telah tumbuh di Indonesia jauh sebelum republik ini berdiri.