Pelajaran COVID-19: Peran Pemerintah Menguat Atasi Ketimpangan

Ilustrasi Swab Test (ANTARA FOTO/REUTERS/Bing Guan)

Ilustrasi Swab Test (ANTARA FOTO/REUTERS/Bing Guan)

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, IDN Times – Kolumnis CNN dan Majalah TIME, Fareed Zakaria, menyoroti situasi “big government”, atau peran negara yang lebih besar selama pandemik COVID-19. Fareed membahas hal ini dalam buku terbarunya yang terbit awal Oktober 2020, “Ten Lessons for A Post-Pandemic World”.

Fareed mengaku bahwa hal yang paling membuat dia pesimistis dan sedih selama pandemik ini adalah melebarnya jurang ketimpangan ekonomi dan sosial. Ini terjadi di dalam negara, maupun antarnegara. Sebuah ketimpangan global.

Penulis buku laris yang lahir di India itu memaparkan data: India dan Tiongkok tumbuh cepat selama ini, hasilnya 400 sampai 500 juta orang dientaskan dari kemiskinan dalam 20-25 tahun terakhir.

“Proses itu kini tertahan. Bahkan terjadi kebalikannya, karena penutupan wilayah (lockdown) dan lumpuhnya ekomomi karena pandemik, terjadi resesi parah di seluruh dunia dan ini dampaknya dirasakan terutama oleh kelompok rakyat terbawah, dibandingkan ke kelompok rakyat kaya,” kata Fareed.

Dalam sebuah wawancara dengan wartawan NPR, Fareed menjelaskan, “Orang yang berada di kelas atas berpendidikan. Mereka bisa bekerja secara digital. Mereka punya akses ke pusat-pusat kota. Mereka baik-baik saja. Rakyat kelas terbawah lah yang paling sengsara. Jadi, kita akan melihat meningkatnya kemiskinan secara masif di negara seperti di India, mungkin lebih sedikit juga di Tiongkok, karena mereka (RRT) berhasil mengembalikan aktivitasnya setelah diserang COVID-19. Banyak dari negara-negara, tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan AS, yaitu mencetak uang. Mereka tidak bisa mencetak uang dalam mata uangnya dan menerbitkan surat utang. Jadi, mereka mengalami kerugian ganda."

Lantas, dia mengajak pembaca menengok yang terjadi di AS, “Ada grafis paling menakutkan yang saya lihat – ini terjadi sesudah saya menulis buku ini, namun menggambarkan poin yang saya tulis dalam buku dengan pas banget. Jadi, kalau dilihat dalam empat kejadian resesi dan melihat 25 persen mereka yang berpenghasilan tertinggi dan 25 persen penghasilan terbawah, saat terjadi resesi berapa persen yang kehilangan pekerjaan? Ternyata dalam tiga resesi terakhir, top 25 persen dan 25 persen paling bawah kehilangan pekerjaan dalam tingkat yang sama. Dalam resesi saat pandemi COVID-19, top 25 persen kondisinya stabil. Tidak banyak yang kehilangan pekerjaan. Bagaimana dengan 25 persen terbawah? Grafisnya seperti kawah yang dalam. Bagaikan terjun bebas.”

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Chatib Basri: Fokus ke BLT, Bukan Keringanan Kredit!

Pemerintah menjadi juru selamat saat pandemik?

Membaca uraian Fareed di bukunya, mengingatkan pada diskusi dengan dia yang diselenggarakan oleh International Media Council (IMC) Forum Ekonomi Dunia (WEF), awal Juni 2020. Saya ingat di acara itu Fareed sudah menyingggung peran pemerintah belakangan kian besar, di berbagai belahan dunia, terutama terasa sejak krisis keuangan di mana paket stimulus diluncurkan.

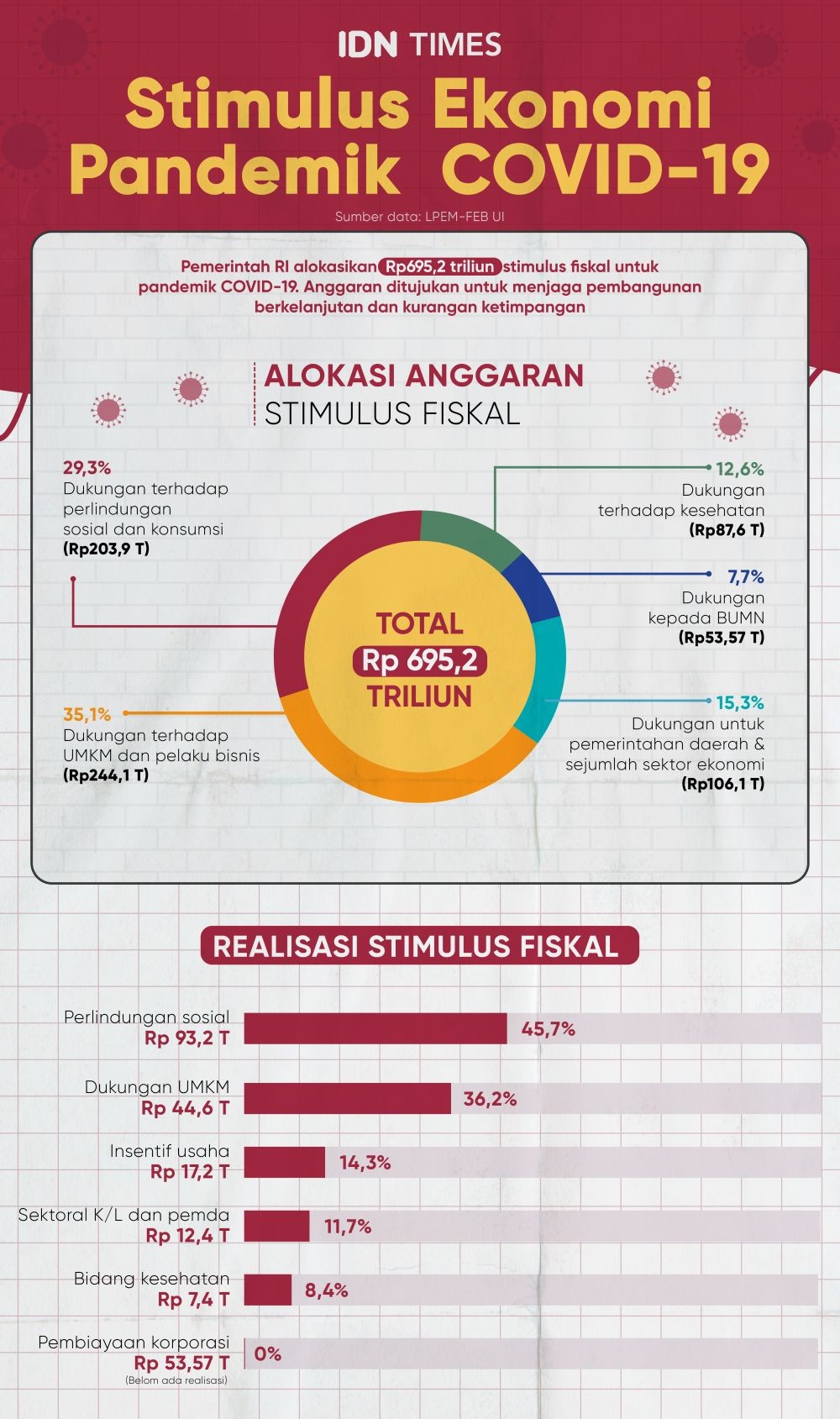

Peran itu menguat luar biasa selama pandemik COVID-19. Tidak terkecuali di Indonesia, yang menggelontorkan stimulus Rp 695,2 triliun. Jumlah ini tergolong kecil jika dibandingkan negara anggota G20, hanya 4,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dikutip dari laman Statista, Jepang memberikan stimulus 21,1 persen dari PDB, AS 13,2 persen, Tiongkok 7 persen, India 6,9 persen. Indonesia bahkan kalah dibandingkan dengan Malaysia 10 persen, dan Singapura 10,9 persen dari PDB.

Stimulus ditujukan membantu masyarakat terdampak pandemik, terutama rakyat miskin dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam buku yang diterbitkan WEF, COVID-19, The Great Reset, dipaparkan bagaimana pandemik membuat pemerintah makin vital. Korporasi besar tanpa kecuali merengek minta insentif. Saya teringat ucapan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), Rukka Sombolingi dalam webinar #MenjagaIndonesia yang diadakan IDN Times 18 Agustus 2020.

“Selama pandemik kita melihat, masyarakat adat berhasil jadi solusi termasuk soal kemandirian pangan. Berbalik kondisinya dengan perusahaan-perusahaan besar yang justru meminta bantuan dari pemerintah. Mereka minta dianakemaskan oleh pemerintah,” kecam Rukka. John Micklethawait dan Adrian Wooldridge dalam artikel berjudul “The Virus Should Wake Up the West” menyampaikan, meskipun negara itu memiliki infrastruktur kesehatan yang baik, birokrasi yang kompeten dan situasi keuangan yang solid, peran pemerintah selama pandemik menguat. “Pemerintahan yang baik membedakan antara hidup dan sekarat,” kata mereka.

Pajak, bentuk intervensi pemerintah saat krisis

Buku terbitan WEF juga memuat perspektif sejarah. Salah satu pelajaran berharga dalam lima abad terakhir di Eropa dan Amerika adalah krisis yang akut berkontribusi meningkatkan kekuasaan pemerintah. Selalu begitu kejadiannya dan begitu pula yang terjadi dengan pandemik COVID-19.

Sejarawan menunjukkan fakta bahwa meningkatnya sumber daya fiskal negara kapitalis di abad ke-18 sampai saat ini selalu diasosiasikan dekat dengan hasrat berperang, terutama di tempat yang jauh dari negara itu dan membutuhkan dukungan kapastian kemaritiman.

Contohnya adalah Perang Tujuh Tahun (1756-1763), yang digambarkan sebagai perang global yang pertama, yang melibatkan semua kekuatan besar di Eropa saat itu. Sejak perang itu, respons terhadap krisis besar berskala global selalu ditandai dengan konsolidasi kekuatan negara, dimulai dengan perpajakan: “sebuah penghargaan yang perlu dan penting dari kepemilikan kedaulatan yang menjadi hak setiap negara yang merdeka.”

Di masa lalu pula, pemikiran rasional sosial dan justifikasi politik menggarisbawahi peningkatan perpajakan berdasarkan narasi “negara dalam keadaan perang”. Butuh dana. Hanya saja kali ini musuhnya tidak kasat mata. Dan banyak negara, termasuk Indonesia, sementara ini menambal kebutuhan dana dengan utang luar negeri.

Pada tahun 1914, pajak penghasilan tertinggi di Prancis 0 persen. Setahun sesudah berakhirnya Perang Dunia I, menjadi 50 persen. Kanada memperkenalkan pajak penghasilan pada tahun 1917 sebagai “kebijakan sementara” untuk mendanai perang, dan melanjutkannya secara dramatis selama Perang Dunia II, dengan pengenaan pajak 20 persen di atas semua pajak penghasilan yang dibayar oleh individu selain perusahaan. Negeri ini juga memberlakukan pajak dengan selisih tinggi (high margin tax), yaitu 69 persen.

Tingkat pajak menurun sesudah perang namun tetap cukup tinggi secara substansial dibandingkan sebelumnya.

Selama Perang Dunia II, pajak penghasilan di AS berubah dari “class tax” menjadi “mass tax”, ditandai dengan jumlah pembayar pajak yang meningkat, dari 7 juta pada tahun 1940 menjadi 42 juta di tahun 1945.

Pengenaan pajak paling progresif dalam sejarah di AS adalah antara tahun 1944 dan 1945, dengan pengenaan tingkat pajak 94 persen bagi mereka yang memiliki pendapatan di atas US$ 200 ribu (setara dengan US$ 2,4 juta pada tahun 2009). Saking tingginya, hal itu dianggap sebagai “penyitaan” bagi mereka yang harus membayar. Tingkat pajak itu terus bertahan, tidak pernah berada di bawah 80 persen, sampai 20 tahun kemudian.

Pada akhir Perang Dunia II, banyak di antara negara-negara mengadopsi kebijakan pengenaan pajak yang sama dan bahkan lebih ekstrem. Di Inggris, selama perang, tingkat pajak penghasilan tertinggi, mencapai angka yang spektakuler, 99,25 persen!

Di masa itu kekuatan kedaulatan negara atas pajak diwujudkan dalam bentuk manfaat sosial yang nyata di berbagai bidang, termasuk penciptaan sistem kesejahteraan.

Begitu pun, transisi yang masif ke situasi yang benar-benar “baru”, selalu didefinisikan sebagai respons terhadap guncangan eksternal atau ancaman yang datang (dari luar). Perang Dunia II misalnya, diikuti oleh lahirnya sistem negara kesejahteraan di hampir semua negara di Eropa.

Bagaimana di era perang dingin?

Pemerintahan di negara kapitalis begitu khawatir dengan perlawanan dari komunis di negaranya, lantas menerapkan model dengan peran utama negara (state-led model) untuk membendung (perlawanan) itu. Dalam sistem ini birokrasi pemerintahan mengelola ekonomi secara besar-besaran, mulai dari transportasi sampai energi. Sistem ini berlangsung sampai tahun 1970-an.

Saat ini situasinya berbeda secara fundamental. Kita lihat terutama situasi di negara Barat dalam dekade belakangan. Peran negara menciut secara drastis.

Baca Juga: Stimulus Fiskal Kunci Stabilitas Ekonomi di Tengah Pandemik COVID-19

Sistem pasar bebas tak bisa jadi solusi krisis COVID-19

Semuanya akan berubah. Sulit dibayangkan betapa guncangan yang bikin nafas megap-megap seperti yang dialami mereka yang terdampak COVID-19, bisa ditangani dengan solusi yang sepenuhnya berdasarkan orientasi pasar.

Kita melihat, dalam waktu seketika, virus corona berhasil mengubah persepsi tentang keseimbangan yang kompleks dan hati-hati antara sektor swasta dan sektor publik. Arahnya ke sektor publik.

Editor’s picks

Pandemik membuktikan betapa penting dan efisiennya punya sistem jaminan sosial, dan menyadarkan, dalam skala yang tidak pernah sebesar ini, pentingnya tanggung jawab dalam bidang kesehatan dan pendidikan bagi setiap individu. Mekanisme pasar tidak menjadi kepentingan terbesar dari masyarakat.

Dalam sebuah perubahan yang mengejutkan dan tiba-tiba, ide yang beberapa saat lalu bakal dikecam habis-habisan, di mana pemerintah dapat mengelola barang publik dan ekonomi secara tanpa kontrol memadai, yang ini bisa merusak kesejahteraan sosial, kini menjadi hal yang normal. Pendulum antara peran pemerintah dan mekanisme pasar bergerak secara pasti ke arah kiri, ke pemerintah.

Untuk pertama kalinya sejak Margareth Thatcher menangkap semangat sebuah era saat mendeklarasikan, “tidak ada yang namanya masyarakat”, pemerintahan memiliki tangan di atas. Memberi.

Pasca pandemik kita berpikir ulang soal peran pemerintah.

Ekonom Mariana Mazzucator dalam artikel berjudul, “The COVID-19 Crisis Is A Chance To Do Capitalism Differently”, menyarankan, ketimbang mencoba memperbaiki kegagalan sistem pasar, sebaiknya kita, “mengarah secara aktif ke pembentukan pasar yang memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Semua pihak juga perlu memastikan bahwa kemitraan dengan bisnis yang melibatkan dana pemerintah sebaiknya dilakukan atas kepentingan publik, bukan kepentingan mengeruk laba.”

Dalam wawancara di program #OurNewsRoom, jurnalis senior Dahlan Iskan yang pernah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan tujuan membuat negara, yaitu menyejahterakan rakyat. “BUMN itu untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk berbisnis. Karena kalau negara berbisnis, dia berhadapan dengan bisnis rakyatnya,” kata Dahlan, yang Juli tahun ini mendirikan Harian Disway.

Kita tahu, selain menganggarkan stimulus ekonomi, peran negara di Indonesia dalam saat krisis ditunjukkan oleh penugasan ke BUMN. Bahkan ketua satuan tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dipegang Menteri dan Wakil Menteri BUMN.

Peran pemerintah ditunjukkan oleh kontrol ekonomi

Bagaimana ekspansi peran pemerintah terjadi? Elemen signifikan dari “pemerintahan yang lebih besar” sudah terjadi, ditunjukkan dengan kontrol ekonomi yang makin terpusat di pemerintahan.

Intervensi sektor pemerintah begitu cepat, dan dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada bulan April 2020, saat serangan COVID-19 dinyatakan sebagai pandemik global, pemerintahan di berbagai negara mengumumkan paket stimulus dalam jumlah triliunan dolar AS, kira-kira setara dengan delapan atau sembilan kali lipat dana di Marshall Plans.

Rencana Marshall adalah program ekonomi skala besar yang dijalankan tahun 1947-1951 oleh AS, untuk membangun kembali kekuatan ekonomi di Eropa pasca Perang Dunia II. Kegiatan bantuan ekonomi ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri AS, George Carlett Marshall Jr.

Dana stimulus digelontorkan segera terutama untuk menjamin kebutuhan dasar bagi rakyat miskin, sedapat mungkin menjaga lapangan pekerjaan, dan membantu kegiatan bisnis untuk bertahan.

Bank sentral memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan dan berkomitmen menyalurkan likuiditas yang dibutuhkan, sementara pemerintahan mulai menambah dan memperluas manfaat program kesejahteraan sosialnya. Pemerintah antara lain menyalurkan bantuan langsung tunai, menalangi upah, menunda pembayaran pinjaman bank dan cicilan rumah.

Harus diakui, dalam keadaan krisis luar biasa seperti pandemik ini, hanya pemerintah yang punya kekuatan, kapabilitas dan jangkuan untuk membuat keputusan di atas. Tanpa peran pemerintah itu kelesuan ekonomi dan kondisi sosial yang memburuk tidak mungkin dicegah.

Bagaimana ke depannya? Pasca pandemik?

Mazzucator menyampaikan, besarnya peran pemerintah akan terus berlanjut, meskipun dengan derajat intensitas yang berbeda. Fareed Zakaria dalam bukunya mengamini hal ini. Akan diputuskan mana yang terbaik bagi masyarakat, apakah perlu menulis ulang sejumlah aturan main dan secara permanen meningkatkan peran mereka.

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 1930-an di AS, ketika terjadi pengangguran secara masif dan ancaman terhadap ekonomi, situasi itu ditangani dengan peran pemerintah yang lebih besar. Hari ini, situasi yang sama terjadi, dan dengan itu kita melihat prediksi masa depan.

Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mereka yang menganggur apakah harus dibuat (kalau belum ada), atau diperkuat. Jaring pengaman sosial harus diperkuat juga.

Di negara yang menganut mashab Anglo-Saxon yang selama ini paling “berorientasi pasar”, manfaat lebih luas dari jaminan sosial ketenagakerjaan, cuti sakit, dan manfaat sosial lainnya yang relevan diimplementasikan sebagai bantalan saat terjadi guncangan, dan akan menjadi hal yang normal.

Di banyak tempat, pembaruan kesepakatan kerja antara serikat pekerja dengan perusahaan akan memfasilitasi hal ini. Kepentingan pemegang saham akan menjadi pertimbangan kedua, dan ini membawa kita tujuan “stake holders capitalism”.

Kapitalisme yang berorientasi kepada pemangku kepentingan secara luas, bukan hanya ke pemegang saham. Dalam konteks ini kritikan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law yang dianggap lebih berpihak kepada industri dan pengusaha, jadi relevan.

Buku WEF juga memaparkan, finansialisasi dunia yang mendapatkan perhatian selama ini, akan alami proses kebalikannya. Pemerintah, terutama di negara yang paling terdampak pandemik seperti AS dan Inggris, akan dipaksa untuk mempertimbangkan kembali obsesinya selama ini dalam hal yang berkaitan dengan keuangan.

Pemerintah akan melakukan banyak hal, mulai dari memastikan bahwa membeli kembali saham adalah ilegal, mencegah bank dari praktik memberikan insentif jor-joran kepada kredit konsumen (yang terjadi juga di Indonesia). Pengawasan publik terhadap perusahaan swasta meningkat, terutama (tapi bukan hanya) untuk semua bisnis yang mendapatkan manfaat dari penggunaan dana publik.

Sejumlah negara mungkin akan memilih menjalankan program nasionalisasi perusahaan, sebagian lainnya memilih untuk investasi dalam bentuk saham kepemilikan atau menyediakan pinjaman.

Secara umum, akan ada lebih banyak regulasi untuk mengatur banyak isu, mulai dari keselamatan pekerja sampai pengadaan barang dalam negeri.

Korporasi dan kegiatan bisnis juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas terjadinya masalah sosial dan lingkungan akibat kegiatannya, dan menjadi bagian dari solusi.

Pemerintah akan mendorong skema kemitraan publik-swasta, sehingga pihak swasta dapat lebih terlibat dalam mitigasi risiko global. Jelas, peran pemerintah jadi lebih besar dan ini mempengaruhi bagaimana bisnis dijalankan.

Dalam tingkat yang berbeda di negara yang berbeda, pebisnis harus siap bahwa intervensi pemerintah makin besar.

Kegiatan riset dan pengembangan untuk barang kebutuhan publik seperti produk kesehatan dan solusi perubahan iklim akan jadi prioritas.

Pajak bakal naik, terutama bagi mereka yang paling kaya, karena pemerintah perlu memperkuat kemampuan ketahanan dan perlu investasi untuk itu.

Ekonom Joseph Stiglitz mengingatkan, prioritas pertama adalah, menyediakan lebih banyak dana untuk sektor publik, terutama untuk sektor yang didesain untuk melindungi orang banyak dari risiko yang dihadapinya, dan investasi di awal untuk sains dan kualitas pendidikan yang lebih tinggi, di mana di sini tergantung masa depan kita.

“Ini adalah area di mana pekerjaan yang produktif : peneliti, guru, dan mereka yang membantu menjalankan institusi yang mendukung mereka, bisa diciptakan secara cepat. Bahkan saat kita keluar dari krisis ini, kita harus ingat bahwa ada krisis-krisis lain mengintai. Kita tidak bisa memprediksi krisis apa yang akan terjadi, kecuali bahwa itu akan nampak berbeda dari krisis sebelumnya,” demikian Stigliz dalam tulisannya, “A Lasting Remedy for COVID-19 Pandemic’s Economic Crisis”.

Pandemik COVID-19 diharapkan menjadi momen melakukan perubahan besar yang tujuannya untuk kepentingan rakyat. “Saya setuju ungkapan lama soal kebijakan pemerintahan. Krisis, jangan jadi mubazir. Ambil manfaatnya dan buat perubahan. Dan ini krisis yang sangat besar,” kata Fareed Zakaria.

Baca Juga: Tumbang di 2020, Menkeu Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen di 2021