"Setiap kali kita menuruti keinginan, sistem penghargaan otak melepaskan zat kimia yang memperkuat kebiasaan tersebut. Penelitian tentang sistem motif dopamin menunjukkan bagaimana lingkaran penguatan, baik melalui obat-obatan, makanan, atau perilaku lainnya, dapat membajak motivasi kita dan menjadi sesuatu yang berkelanjutan," paparnya.

6 Alasan Seseorang Gak Bisa Berhenti Mengasihani Diri Sendiri

- Mekanisme pertahanan diri sebagai adaptasi lama untuk bertahan hidup

- Naskah keterikatan sejak bayi memengaruhi cara menenangkan diri dengan sehat

- Mengasihani diri sendiri sebagai respons meredakan rasa sakit untuk sesaat

Setiap orang pastinya pernah mengalami hari-hari yang sulit, saat di mana segala sesuatu gak berjalan sesuai dengan rencana. Banyak yang mungkin mempertanyakan, mengapa hal tersebut bisa terjadi pada dirinya hingga pada akhirnya kita jadi mengasihani diri sendiri.

Alih-alih sembuh saat semuanya sudah kembali normal, gak jarang juga kondisi tersebut malah membuat seseorang terjebak. Ia merasa sulit keluar dari zona "mengasihani diri sendiri".

Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dilansir Psychology Today, Anna Elton, menjelaskan enam alasannya. Yuk, simak sampai habis!

1. Bentuk mekanisme pertahanan diri

Di masa evolusi dulu, manusia menunjukkan kesedihan, seperti menangis atau terlihat lemah untuk memberi sinyal kepada kelompok: “Aku lagi rentan, tolong lindungi aku”. Ini adalah cara tubuh menjaga diri agar tetap aman.

Namun di zaman sekarang, sinyal ini sering gak mendapat respons yang kita harapkan. Kita mungkin berharap orang lain melihat kita sedih lalu memberi perhatian atau empati, tapi kenyataannya sering kali gak ada yang merespons.

Menurut Anna Elton, hal ini terjadi karena mekanisme tersebut adalah adaptasi lama yang dulu membantu manusia bertahan hidup. Rasa sakit sosial, misalnya kesepian atau merasa ditinggalkan adalah semacam alarm dalam tubuh, sama seperti rasa lapar atau haus. Hanya saja, dalam konteks modern, alarm itu berbunyi tapi gak mendapatkan “jawaban” dari lingkungan, sehingga kita terjebak dalam perasaan kasihan pada diri sendiri.

2. Naskah keterikatan (sttachment script)

Alasan selanjutnya, yakni terletak pada kebiasaan sejak bayi. Sejak kecil, kita menangis untuk memanggil orangtua atau pengasuh agar merasa aman. Jika waktu kecil kita menerima respons yang hangat dan konsisten, kita belajar cara menenangkan diri dengan sehat.

Tapi jika keterikatan kita gak aman, misalnya pengasuh sering gak hadir (gak peduli), cuek, atau membuat kita cemas, kita tumbuh tanpa sistem penenang diri yang kuat. Emosi jadi mudah menumpuk, sulit diatur, dan rasa belas kasih terhadap diri sendiri pun rendah.

Karena “lingkaran ketenangan” itu gak pernah terbentuk dengan baik, kita akhirnya cenderung memakai self-pity (mengasihani diri sendiri) sebagai cara otomatis untuk meredakan rasa sakit, meskipun sebenarnya cara itu gak benar-benar membantu.

3. Meredakan rasa sakit untuk sesaat

Sikap mengasihani diri sendiri juga bisa sebagai respons untuk meredakan rasa sakit. Elton menjelaskan, bahwa hal tersebut mampu meredakan rasa sakit untuk sesaat, efeknya kurang lebih seperti makan es krim (atau makan makanan favorit) setelah hari yang buruk. Kamu mungkin akan merasa lega, tapi gak bertahan lama.

Mengasihani diri sendiri dapat menjadi kompulsif dengan cara yang sama. Ia memberikan kenyamanan jangka pendek dengan mengorbankan kesejahteraan jangka panjang.

4. Kebiasaan sering membandingkan diri dengan orang lain

Kita sangat mengenal diri kita sendiri, semua kekurangan, rasa gak aman, dan kekecewaan kita selalu teringat jelas. Tapi di media sosial, yang kita lihat hanyalah bagian terbaik dari hidup orang lain.

Karena itu, media sosial jadi tempat yang sangat mudah memicu rasa iri. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa semakin sering kita melihat highlight hidup orang lain, semakin besar kemungkinan munculnya perasaan rendah diri dan depresi.

Saat kita terus membandingkan kehidupan nyata kita dengan “versi sempurna” orang lain, wajar jika kita akhirnya merasa gak cukup, kecewa, dan kembali tenggelam dalam self-pity atau rasa kasihan terhadap diri sendiri.

5. Paradoks identitas

Ada jenis narsisme yang disebut narsisme rentan, di mana seseorang sebenarnya penuh rasa gak aman dan sangat sensitif. Dalam kondisi ini, penderitaan sering dipakai sebagai “tameng”, seolah-olah mengatakan: “Rasa sakitku lebih besar dari orang lain”.

Dengan menganggap rasa sakit sebagai sesuatu yang unik, kita merasa terlindungi dan harga diri yang rapuh jadi terasa lebih kuat. Akhirnya, tanpa sadar rasa sakit itu berubah menjadi identitas, yakni cara kita melihat dan mendefinisikan diri sendiri.

6. Ilusi kontrol

Saat kita merasa tidak berdaya, kita sering mencoba “menulis ulang” cerita hidup kita. Kita menempatkan diri sebagai tokoh utama dalam kisah tragis yang penuh rasa sakit dan ketidakadilan, sehingga kita merasa seolah punya kendali atas apa yang terjadi.

"Psikologi naratif menunjukkan bahwa membangun cerita, bahkan yang menyakitkan, dapat memulihkan rasa kendali untuk sementara," jelas Elton.

Ketika seseorang membuat cerita hidupnya dengan tema agensi (melihat diri sebagai orang yang bisa bertindak) atau koneksi (merasa didukung dan terhubung dengan orang lain), mereka biasanya punya kesehatan mental yang lebih baik dan tingkat depresi lebih rendah.

Namun, masalahnya, self-pity justru melakukan hal sebaliknya. Ia membuat kita terus berada dalam cerita tragis yang sama, kita seperti mengulang-ulang naskah yang gak pernah berubah. Rasanya seperti kita mengontrol cerita itu, padahal sebenarnya kita hanya terjebak di dalamnya tanpa perkembangan atau solusi.

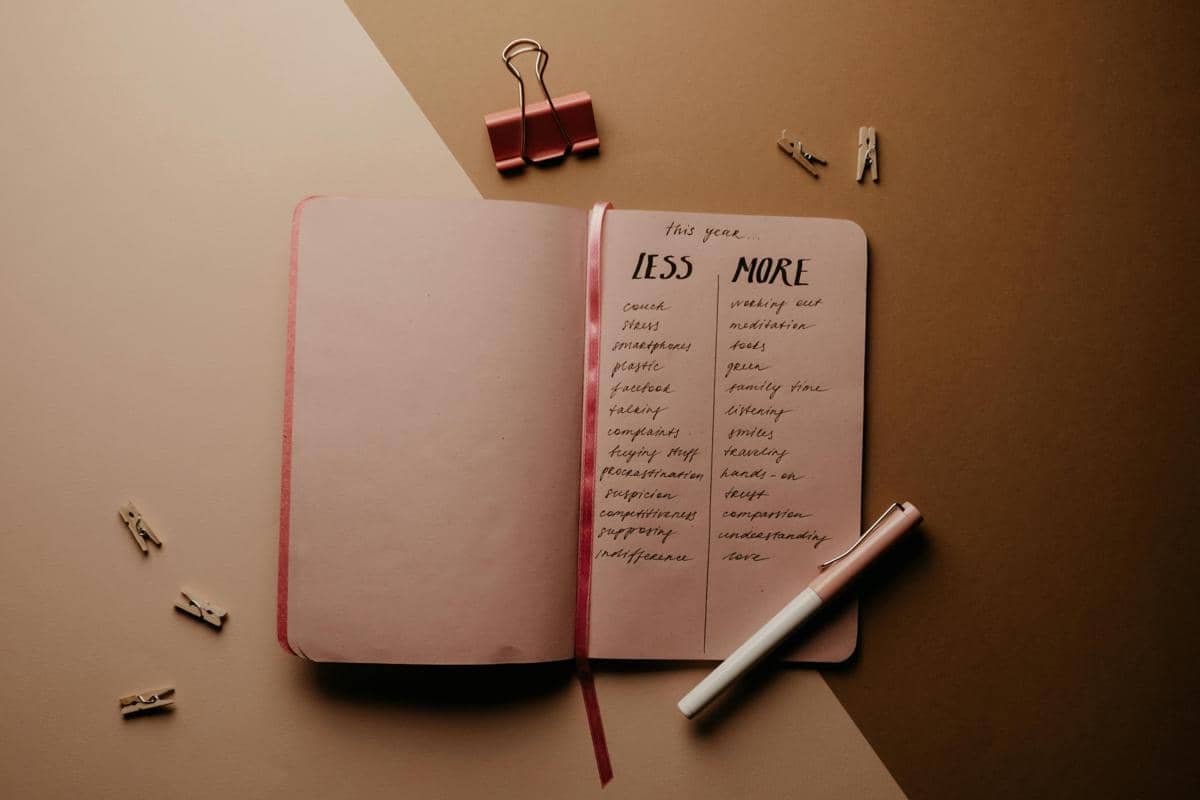

Pada akhirnya, keluar dari siklus self-pity bukan soal memaksa diri untuk “lebih kuat”, tetapi belajar membangun pola baru yang lebih sehat. Kita bisa mulai dengan memperkuat hubungan sosial, memberi ruang untuk self-compassion, dan berhenti membandingkan hidup kita dengan potongan terbaik milik orang lain.

Tulis ulang cerita hidup kita dengan sudut pandang yang lebih berdaya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang terus tumbuh. Dengan langkah kecil dan konsisten, perlahan kita bisa keluar dari pola lama dan menemukan cara hidup yang lebih ringan dan penuh kendali.