Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Eksistensi Komunitas Musik dalam Wacana Inklusivitas

- Komunitas musik berperan penting dalam inklusivitas sosial dan membentuk individu hingga masyarakat yang sehat.

- Musik memiliki peran penting dalam pembentukan identitas moral dan estetika, serta sebagai media kritik terhadap ketidakadilan sosial.

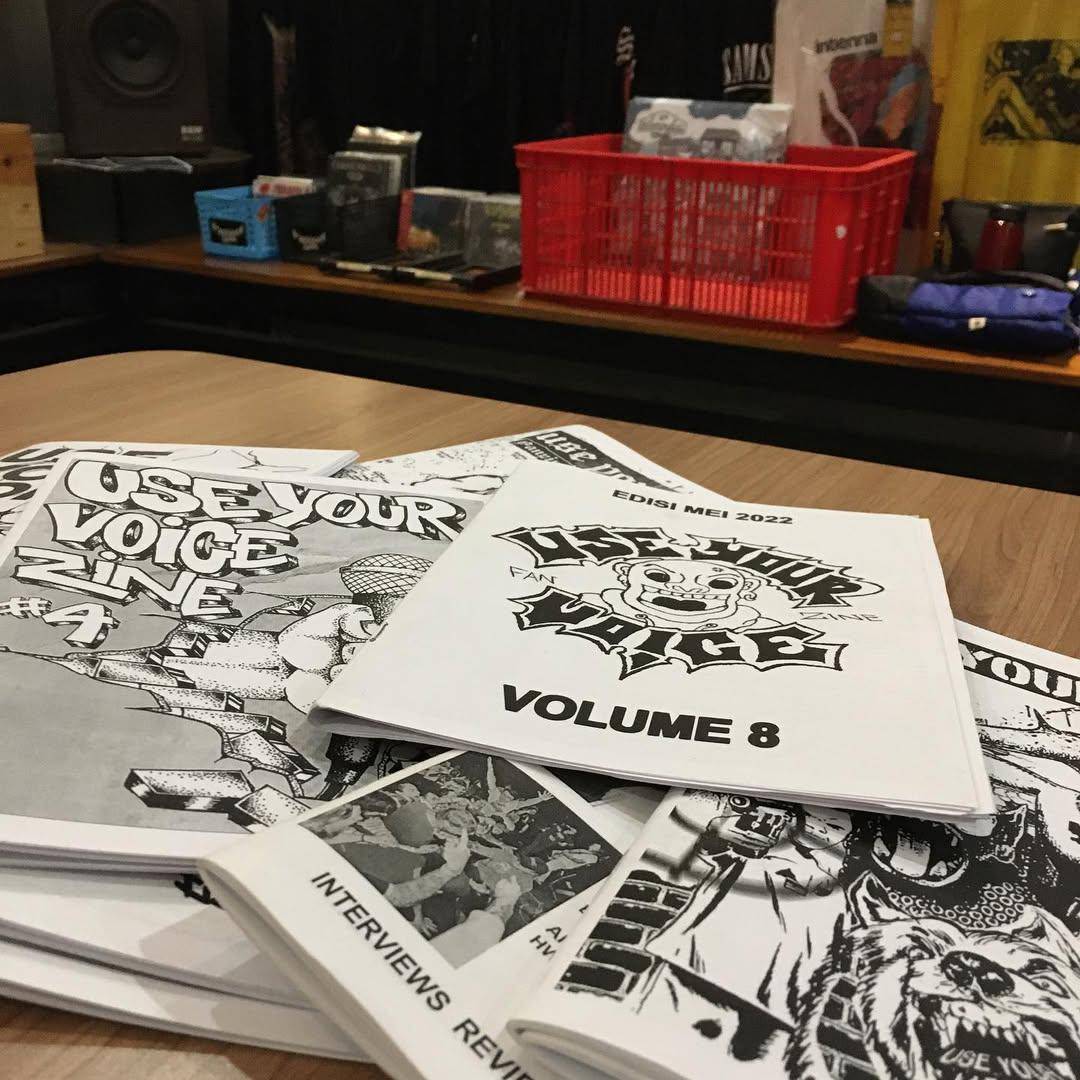

- Zine, sebuah media alternatif yang hidup dalam komunitas musik, menjadi wadah ekspresi bagi kaum marjinal dan perlawanan terhadap hegemoni sosial.

Lirik dari penggalan lagu berjudul "Imagine" yang dinyanyikan oleh John Lennon tersebut seakan ingin mengajak pendengar untuk tidak lagi percaya akan eksistensi agama. Agama, setidaknya dalam lirik itu, seolah-olah digambarkan telah menjadi arena pembunuhan antara manusia satu dengan lainnya.

Padahal, sebenarnya lagu dari salah satu anggota band The Beatles itu jauh dari maksud untuk mencela agama. John, dengan melodi-melodi lembutnya sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa agama tidak lebih tinggi dari nilai kemanusian. Justru, perlu adanya hubungan harmonis antara agama dan manusia untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Lagu "Imagine" merupakan satu dari jutaan lagu yang tidak sekedar merdu, tetapi juga merefleksikan ketidakadilan dalam realitas sosial. Lagu-lagu seperti "Imagine" dan banyak lainnya telah menjadi suara universal atas kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai kemanusian. Dalam hal ini, lagu menjelma sebuah medium ekspresi baik oleh individu maupun kelompok paling penting yang mampu melewati batas ras, suku, agama, geografi bahkan bahasa sendiri.

Maka tidak heran, dari sebuah lagu terbentuk sebuah koneksi antar sesama yang disebut dengan komunitas. Definisi komunitas sendiri adalah kumpulan dari individu atau kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Biasanya komunitas hadir karena anggotanya memiliki kesamaan minat, seperti komunitas musik.

Komunitas musik tumbuh subur dalam budaya populer di Indonesia, apalagi di lingkungan anak muda. Mereka menjadikan komunitas sebagai sarana untuk menumbuhkan kreativitas dan mengekspresikan diri. Namun, kontribusi komunitas musik tidak hanya berhenti di eksistensi diri, melainkan juga ruang belajar yang lebih inklusif.

Black Metal Istiqomah salah satunya, komunitas yang tidak sekadar fokus pada musik black metal, tetapi juga mengonstruksi ulang kaca mata Islam menjadi lebih positif terhadap musik yang kerap dijustifikasi sebagai musik kaum pemuja satanic tersebut. Melalui komunitas Black Metal Istiqomah, penyampaian nilai-nilai Islam kepada khalayak umum terasa lebih inklusif dan ringan.

1. Komunitas musik dan inklusivitas

Komunitas musik memiliki peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat ke arah yang lebih inklusif. Menurut Bartleet melalui sudut pandang socio ecological, komunitas musik memiliki empat peran penting dalam membentuk individu sampai masyarakat yang sehat, mulai dari ranah individu, mikro, meso, dan makro. Pada level individu, komunitas musik sebagai modal transformasi pribadi yang berperan penting untuk mengembangkan nilai estetika dan kreativitas; koneksi budaya dan kesehatan emosional; penguatan identitas dan rasa percaya diri; rasa aman hingga kesadaran diri. Lalu, pada ranah mikro, komunitas musik membantu dalam transformasi relasional, seperti pengakuan oleh setiap individu maupun kelompok, partisipasi, dan dialog. Sedangkan dalam wilayah meso, transformasi komunitas terbentuk melalui pengakuan identitas kolektif, budaya bersama, sense of belonging, dan kapital sosial, Terakhir, dalam ranah makro, komunitas berpengaruh terhadap transformasi sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan ideologi, bentuk-bentuk diskriminasi, politik, Hak Asasi Manusia (HAM), hingga kebijakan publik.

Maka dari itu, komunitas musik memiliki posisi sentral dalam menjaga hubungan dalam masyarakat yang multikultural, apalagi dengan kondisi negara Indonesia yang memiliki keberanekaragaman cukup tinggi. Komunitas musik bisa menjadi salah satu alternatif penghubung--secara tidak langsung--antara realitas sosial dan individu. Apalagi, institusi pendidikan baik dalam ranah formal atau nonformal hanya fokus pada prestasi siswa atau mahasiswa, tanpa diimbangi dengan usaha meningkatkan kepedulian sosial. Pendidikan juga jarang memberi kesempatan kepada pelajar untuk berekspresi secara bebas. Bahkan, seringkali orang yang dianggap berbeda cukup rentan mendapat perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, di sinilah peran musik sebagai alat ekspresi paling bebas bisa medium untuk bersuara.

Komunitas musik memang tidak memiliki peran langsung dalam mengatur kebijakan publik atau terlibat dalam penyelesaian langsung terhadap permasalahan sistemik yang terjadi di masyarakat. Namun, komunitas musik bisa menjadi sarana pendidikan yang inklusif untuk menciptakan individu dan masyarakat yang menghargai perbedaan. Ditambah latar budaya Indonesia yang heterogen, pemahaman tentang realitas sosial menjadi pilar penting yang tidak bisa diabaikan oleh siapa pun. Untuk itu, perlu adanya ruang yang mampu secara praktik, seperti komunitas musik, dalam menghasilkan individu paham nilai-nilai kemanusiaan.

Indonesia bisa berkaca pada salah satu komunitas musik bernama Whoopee-Do Crew di Australia, tepatnya di Kurilpa, Meanjin (Brisbane, Queensland). Komunitas Whoopee-Do Crew telah menjadi ruang belajar untuk memainkan alat musik atau sekadar bernyanyi dengan mempertahankan etos nilai nonhierarkis. Kelompok musik ini bersifat transiensi dan eklektik yang terdiri dari beberapa individu maupun kelompok dengan latar belakang berbeda, seperti tunawisma, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan kesehatan mental, dan mereka yang beresiko mengalami kesepian, serta bentuk-bentuk marginalisasi lainnya.

Alhasil, komunitas Whoopee-Doo berhasil menjadi ruang aman bagi siapa pun. Sifatnya yang inklusif telah menjadi sarana dalam mengembangkan membangun identitas kolektif di tengah-tengah keberanekaragaman. Hal ini menjadi modal penting dalam menghilangkan stigma-stigma negatif yang telah mengakar di masyarakat.

2. Musik dan identitas

Jika kita melihat komunitas musik rock, metal, death metal, grunge dan lain sebagainya, mereka memiliki identitas mencolok yang seringkali digunakan untuk mempresentasikan gaya musik masing-masing, katakanlah seperti baju dan celana yang didominasi warna hitam, denim robek, jaket kulit, dan kaos bergambar tengkorak, misalnya. Meski gaya tersebut identik dengan stereotip tertentu, menurut artikel ilmiah Dress, "Transformation and Conformity in the Heavy Rock Subculture", busana tersebut bisa menjadi semacam transformasi identitas yang memungkinkan individu untuk keluar dari rutinitas sehari-hari. Transformasi identitas nantinya itu memungkinkan individu untuk bebas berekspresi dan tidak terikat pada budaya konsumtif sehari-hari.

Pada dasarnya tiap musik membentuk identitas diri dan moral, tidak terkecuali dengan musik-musik tradisional. Musik tradisional sendiri sudah sejak dulu memiliki bentuk khas mulai dari lirik, nada,dan alat-alat musik. Semua itu membagun identitas yang mempresentasikan nilai, moral dan keyakinan dalam suatu masyarakat. Ambil contoh lagu tradisional "lir ilir" karya Sunan Kalijaga. Lagu tersebut mengandung nasihat kepada orang-orang Islam untuk terus menerus berjuang dan beribadah meski harus menghadapi berbagai tantangan serta kesusahan. Lirik lagu tersebut memiliki nasihat moral dan bentuk estetika khas dari bahasa Jawa yang masih enak didengar hingga sekarang. Hal ini menandakan bahwa musik pada dasarnya memiliki dua dimensi penting yang saling beriringan satu sama lain, yaitu estetika dan moral.

Pembentukan “identitas” sendiri merupakan proses yang kompleks. Ia merupakan proses dialektika terus menerus yang entah sampai kapan, meminjam istilah Hegel, identitas akan terus membentuk dirinya dalam konflik antar tesis dan antitesis sehingga menghasilkan sintesis. Lalu, sintesis itu akan berubah menjadi tesis dan menghasilkan antitesis baru. Proses itu akan terus berulang sehingga identitas manusia memiliki sifat dinamis dan terbuka serta proses tanpa henti.

Ciri tersebut terlihat jelas dalam eksperimen dua genre berbeda dalam musik, seperti lagu "Lathi" yang dibawakan oleh Sara Fajira dan Weird Genius, sebuah lagu hasil dari penggabungan antara gaya EDM dan unsur gamelan. Sintesis dua gaya musik berbeda dari lagu "Lathi" memberi warna baru kepada identitas lokal khususnya. Hal ini akhirnya bisa mematahkan asumsi musik tradisional yang cenderung kaku dan membosankan sekaligus bisa tetap eksis mengikuti perkembangan zaman. Ditambah lagi, penggunaan bahasa Jawa dalam lirik tersebut bisa menjadi alat untuk promosi kebudayaan yang menembus batas geografi.

Ditambah lagi, musik bisa menjadi media kritik terhadap ketidakadilan dalam realitas sosial. Kritik sosial dalam lagu berfungsi mempertanyakan ulang atas wacana identitas yang sudah ada di masyarakat. Band Tashoora dalam album yang bertajuk Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya berisi kegelisahan-kegelisahan atas diskriminasi di wilayah Yogyakarta, mulai dari pelecehan seksual dalam lagu "Agni", diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas dalam lagu "Terang", isu LGBTQ+ dalam lagu "Ruang", dan masih banyak lagi.

Kritik sosial dalam album Tashoora adalah bentuk antitesis terhadap kerancuan moral dan identitas di masyarakat, di mana mayoritas seringkali melakukan tindakan sewenang-wenang sebagai justifikasi atas ‘kebenaran’ sepihak, tanpa adanya ruang dialog untuk saling memahami satu sama lain. Oleh karena itu, komunitas musik dan musik sendiri menjadi alternatif wadah bagi individu dan kelompok untuk berproses menemukan identitas mereka. Komunitas musik yang inklusif bisa menjadi ruang dialog untuk memahami sesama manusia yang memiliki latar belakang berbeda, tanpa menghilangkan identitas diri masing-masing. Justru, apabila suatu komunitas cenderung memiliki lingkungan heterogen, sikap menghargai satu sama lain bahkan kepada kelompok minoritas adalah landasan moral penting bagi perkembangan suatu komunitas.

3. Komunitas dalam wacana pendidikan alternatif

Komunitas musik merupakan wadah bagi individu untuk mengungkapkan ekspresi dan pengetahuan tanpa dibatasi oleh siapa pun, bahkan ketika membicarakan hal-hal yang tabu di dalam masyarakat, seperti politik, agama, atau seksualitas. Hal itu sangat terlihat dalam zine, sebuah media alternatif yang hidup dalam komunitas musik. Pada buku berjudul Notes From Underground: Zine and The Politics of Alternative Culture menjelaskan bahwa pengertian zine adalah sebuah publikasi kecil yang berisi omelan aneh dan desain yang kacau. Zine memiliki bentuk yang beragam dan punya keunikan sendiri. Namun, bagi para penulis zine, spirit paling penting yang tidak boleh ditinggalkan kebebasan berpikir. Mereka menjunjung nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, keintiman, dan autentik, bahkan sesekali menggunakan kata-kata kasar, yang pasti akan disensor apabila terbit di media-media arus utama. Kecenderungan inilah yang membuat zine hanya (masih) dinikmati dan dikonsumsi oleh sekelompok komunitas tertentu saja.

Zine memang tumbuh dalam masyarakat atau komunitas yang menolak budaya pasar, di mana keuntungan menjadi jalan utama dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tulisan-tulisan yang berada di zine seringkali berseberangan dengan informasi dan wacana dalam budaya arus utama. Hal ini karena para penulis zine menjunjung tinggi nilai DIY, do-it-yourself: make your own culture and stop consuming that which is made for you yang memiliki makna untuk menciptakan budaya sendiri daripada hanya menjadi konsumen.

Keberadaan zine di Indonesia memiliki hubungan erat dengan musik-musik underground, seperti rock, britpop, heavy metal dan punk. Revograms (akronim dari Revolution Programs) adalah zine yang tumbuh pertama kali di Bandung dalam scene musik pada Maret 1995. Revograms memiliki beberapa rubrik yang tidak hanya membahas seputar permasalahan musik saja, melainkan juga memperkarakan terkait dengan problematika sosial, budaya bahkan filsafat, seperti pada esai berjudul "Hegemony Capitalist".

Keberadaaan zine menjadi alternatif perlawanan dari apa yang disebut dengan hegemoni sosial oleh Antonio Gramsci. Pengertian hegemoni oleh Antonio Gramsci adalah suatu cara bagi kelompok sosial untuk memperoleh kekuasaan, dengan menggiring kelompok sosial lain (seolah-olah) tanpa sebuah paksaan. Pada 2023, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendata bahwa terdapat 100 berita yang menunjukkan tidak berperspektif gender. Bahkan, banyak media menggunakan diksi yang memuat stigma LGBT sebagai perilaku menyimpang. Buruknya lagi, data tersebut diambil ketika menjelang tahun-tahun politik

Data itu menunjukkan bahwa sampai sekarang, wacana dominasi media belum sepenuhnya adil. Kaum-kaum marjinal seringkali masih belum mendapatkan ruang aman. Mereka mengalami diskriminasi struktural yang membuat dirinya asing di lingkungannya sendiri. Sedangkan media yang seharusnya menjadi ruang dialog, justru hanya dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu.

Oleh karena itu, zine menjadi salah satu jembatan terbaik sebagai media ekspresi kaum-kaum marjinal. Seorang musisi dan penulis zine bernama Osa Atoe pernah merilis Shotgun Seamstress, sebuah zine yang membicarakan tentang punk kulit hitam, queer, feminis, serta seniman outsider. Bagai Atoe, zine merupakan tempat cerita secara bebas bagi musisi punk kulit hitam, sekaligus bentuk perlawanan dan tindakan politik-kultural dalam narasi dominan, khususnya kulit putih “Making Shotgun Seamstress has been a way for me to keep myself company as one of few black punks in the various scenes I’ve been in, and it’s also been a mode of psychic liberation — maybe even decolonization — for me.”

Akhirnya, komunitas musik tidak sekadar ajang untuk eksistensi diri, melainkan membawa peran penting dalam menciptakan lingkungan eksklusif. Mulai dari lagu "Imagine" karya John Lennon, komunitas musik hingga zine adalah jembatan untuk memahami manusia. Hal ini karena setiap suara layak untuk didengarkan.