Referensi

Helmi, A. F., Rembulan, C. L., & Priwati, A. R. (2021). Riset-riset Cyberpsychology. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Thohirah, M. D., Nur, H., & Daud, M. (2025). @RealMe dan Dualitas Identitas Digital pada Remaja: Pengaruh Second Account sebagai Ruang Aman Ekspresi Diri di Media Sosial. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(9).

Zaskya, M., Boham, A., & Lotulung, L. J. H. (2021). Twitter sebagai media mengungkapkan diri pada kalangan milenial. Acta Diurna Komunikasi, 3(1).

[OPINI] Ekspresi Diri di Ruang Digital, antara Refleksi dan Pertunjukan

- Kontradiksi dalam ekspresi digital

- Unggahan media sosial seharusnya mencerminkan perasaan dan pikiran, namun seringkali kontradiktif dengan kenyataan.

- Kurangnya kemampuan menilai perasaan orang lain secara online karena representasi yang telah dikurasi.

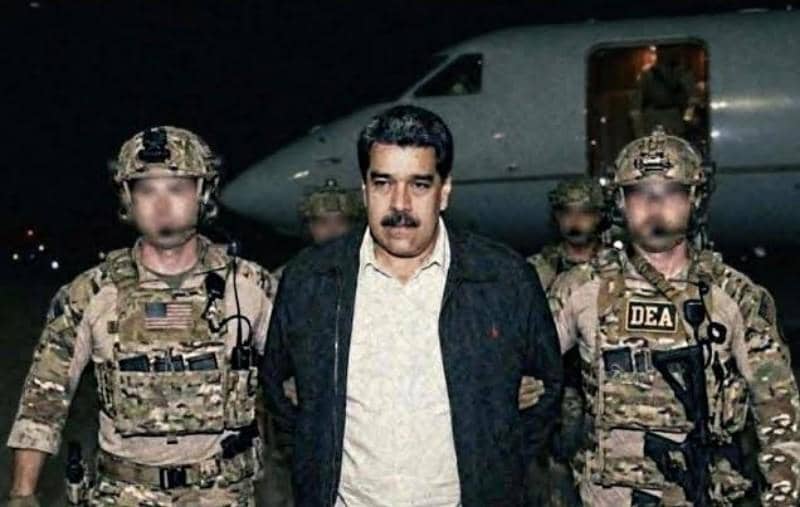

- Kurasi digital di media sosial

- Proses kurasi digital memungkinkan seseorang menampilkan versi terbaik yang ingin ditunjukkan kepada orang lain secara publik.

- Media sosial menjadi tempat untuk menyembunyikan emosi asli dan menampilkan citra diri yang ideal.

Pernah kamu membuat unggahan ke media sosial yang berisi ungkapan bahagia, tetapi sebenarnya kamu sedang tidak bahagia? Suatu waktu, di jam istirahat kantor, ketika beberapa rekan kerja sedang membahas mengenai unggahan media sosial, salah satu rekan kerja saya lantas menyeletuk tentang kebiasaan unggahnya.

Temanmu mengatakan bahwa ketika ia membuat status galau di media sosial, ia sebenarnya tidak sedang galau alias biasa saja. Lantas, apa tujuan ia mengunggahnya? Entahlah, obrolan singkat itu langsung tergantikan dengan topik lain. Mungkin sekadar iseng?

1. Kontradiksi dalam ekspresi digital

Meski obrolan itu singkat, pernyataan rekan kerja saya jadi membuat saya berpikir kembali terkait cara kita berekspresi di platform digital, khususnya media sosial. Bukankah idealnya apa yang kita unggah mencerminkan perasaan dan pikiran kita? Ekspresi digital merupakan bentuk dari pengungkapan diri, kan?

Arti pengungkapan diri (self-disclosure) itu sendiri sebagaimana yang termuat dalam buku berjudul Social Psychology karya John D. Delamater dan Daniel J. Myers mengacu pada proses mengungkapkan aspek personal seperti perasaan maupun perilaku diri sendiri kepada orang lain. Pengungkapan diri di platform digital berarti mengungkapkan diri secara online.

Berdasarkan pengertian tersebut, apa yang kita tulis atau unggah di media sosial merefleksikan perasaan maupun pikiran kita, bukan? Saat kamu membuat status galau, itu dapat menandakan bahwa kamu sedang galau. Saat kamu membuat status bahagia, itu dapat menandakan kamu sedang bahagia. Definisi itu sudah sangat menjelaskan sebenarnya. Namun, mengapa pernyataan rekan kerja saya bersifat kontradiktif dan mematahkan "aturan" itu?

Tidak hanya rekan kerja saya, nyatanya, kasus semacam itu banyak kita jumpai atau mungkin kita sendiri pernah atau sering melakukannya. Sebab, menilai perasaan orang lain yang sesungguhnya memang bukan perkara yang mudah jika hanya berdasarkan tulisan atau unggahan di media sosial. Terlebih jika unggahan tersebut bersifat general dan menjurus pada pengungkapan diri secara tersirat. Terlebih lagi jika kita tidak tahu konteksnya, hanya bisa menebak-nebak.

2. Kurasi digital di media sosial

Di ruang digital, kita lebih sulit menilai perasaan orang lain. Hal ini karena kita hanya bisa berinteraksi dengan representasi digital yang telah dikurasi. Berbeda saat di dunia nyata, apa yang orang lain ungkapkan mengenai perasaannya, dapat kita validasi dengan bahasa tubuh.

Ketika kita mengunggah suatu hal di media sosial, kita sudah mengatur dan menyaringnya, bukan? Saat mengunggah foto, umumnya kita memilih foto terbaik. Saat membuat status, umumnya kita menggunakan diksi terbaik. Saat menulis takarir, umumnya kita menulis keterangan terbaik yang paling menarik.

Proses kurasi digital ini memungkinkan kita menampilkan versi yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain secara publik. Hal itulah yang kemudian mematahkan bahwa apa yang ditampilkan di media sosial tidak selalu secara langsung merepresentasikan perasaan seseorang. Fenomena ini membuat seseorang bisa menyembunyikan emosi aslinya. Ada batas layar yang mungkin.

Kamu bisa membuat status galau padahal kamu sedang tidak galau di media sosial. Mungkin, kamu melakukan hal itu karena ingin mencari validasi dari orang lain, bermain peran, menyindir, mengikuti tren, atau sekadar iseng. Kamu bisa membuat status bahagia padahal kamu sedang tidak bahagia di media sosial. Mungkin, kamu melakukan hal itu karena kamu ingin terlihat baik-baik saja. Sebab, di media sosial, ada tekanan kuat untuk menampilkan citra diri yang ideal. Maka, kamu cenderung mengunggah momen-momen terbaik, pencapaian, maupun pengalaman yang dinilai sempurna. Kamu pura-pura bahagia dan hal ini merupakan coping mechanism dari perasaan negatif yang tengah kamu rasakan. Meskipun, sebenarnya dampaknya tidak selalu baik.

Ternyata, media sosial serumit dan sekompleks itu, ya. Orang dapat dengan mudah menutupi, menyembunyikan, dan merekayasa apa yang ingin mereka tampilkan di sana. Bukankah ini merupakan sebuah paradoks saat di awal platform digital dinilai menjadi tempat seseorang bebas mengeskpresikan diri, berbagi pikiran, serta terhubung secara transparan justru sebaliknya?

Media sosial menjadi panggung untuk seseorang bisa menampilkan diri mereka dan memerankan versi mereka yang “sempurna”. Media sosial ada untuk kita bisa memperlihatkan apa yang ingin kita perlihatkan terlepas dari perasaan sesungguhnya yang kita alami. Ini berarti, di balik layar, di balik setiap unggahan, ada pilihan sadar tentang bagaimana kita ingin dipersepsikan di ruang digital.

3. Banyak orang lebih sering mengungkapkan diri di dunia maya

Menariknya, karena adanya kurasi digital, orang jadi lebih sering mengungkapkan diri di dunia maya dibanding dunia nyata. Hal ini sebagaimana pendapat Joseph Walther, seorang ahli komunikasi, penggagas teori Hyperpersonal Communication, sebuah teori yang menjelaskan bagaimana komunikasi daring dapat terasa lebih bersahabat dan personal daripada komunikasi tatap muka (face-to-face).

Menurut Walther, ada dua faktor utama yang mendorong seseorang lebih banyak mengungkapkan diri di dunia maya dibanding dunia nyata. Pertama, computer mediated communication atau disingkat CMC memungkinkan seseorang berinteraksi secara bebas tanpa terbebani dengan isyarat nonverbal, seperti kontak mata atau ekspresi wajah. Kedua, seseorang memiliki lebih banyak waktu untuk merenungkan serta mengubah apa yang akan mereka sampaikan.

Jelasnya, di ruang digital, kita punya kendali penuh untuk mengeskpresikan diri tanpa merasa terintimidasi, canggung, maupun takut dihakimi secara langsung. Apa yang kita unggah dan tampilkan di media sosial merupakan hasil kurasi yang hati-hati dan rapi. Dan kendali penuh inilah yang mampu menciptakan paradoks besar. Di satu sisi, media sosial mampu menjadi cermin yang memberikan kebebasan serta rasa aman bagi individu untuk mengungkapkan diri. Namun, di sisi lain, media sosial dapat menjadi panggung ketimbang cermin. Ketika itu terjadi, “terlihat baik-baik saja” bisa jauh lebih berarti daripada “merasa baik-baik saja”.

Maka, penting bagi kita sebagai pengguna media sosial menyadari dan memahami bahwa apa yang tampak di layar hanyalah sebagian kecil dari cerita. Di baliknya, ada realitas manusia yang kompleks. Ada suka duka yang memilih untuk tidak disuarakan. Dinamika di media sosial jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan.