Perlukah Giat Fisik dalam Esports agar Diakui sebagai Olahraga?

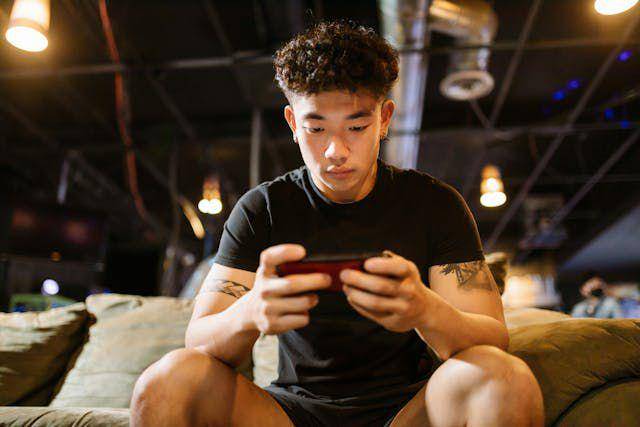

- Popularitas esports kian meroket dan menarik perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda.

- Antusiasme terhadap dunia esports di kalangan anak muda terus menanjak, dengan pertumbuhan industri yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

- Kehadiran para atlet digital yang berlaga di panggung dunia pun turut mengharumkan nama bangsa, mempertegas bahwa esports bukan sekadar hiburan, melainkan juga ajang prestasi.

Popularitas esports kian meroket dan menarik perhatian banyak kalangan, terutama dari generasi muda. Fenomena ini semakin menguat seiring banyaknya turnamen esports yang diselenggarakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kehadiran para atlet digital yang berlaga di panggung dunia pun turut mengharumkan nama bangsa, mempertegas bahwa esports bukan sekadar hiburan, melainkan juga ajang prestasi.

Pertumbuhan industri esports tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut laporan dari Esports Insider, antusiasme terhadap dunia esports di kalangan anak muda terus menanjak. Dalam kelompok usia 18 hingga 29 tahun, minat terhadap esports naik dari 27 persen pada kuartal pertama 2021 menjadi 31 persen di kuartal kedua tahun 2024. Selain itu, data statistik juga menunjukkan bahwa keterlibatan penggemar relatif stabil, dimana 10 hingga 12 persen berasal dari penonton muda serta 5 hingga 6 persen dari keseluruhan konsumen secara konsisten mengikuti perkembangan kompetisi dan komunitas esports dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, terlepas dari pencapaian tersebut, dunia esports sempat terguncang oleh pernyataan kontroversial dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid. Dalam kunjungannya ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha Batalyon Artileri Medan 9 di Purwakarta, Jawa Barat ditemani oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, Meutya menyatakan bahwa game online tidak bisa dikategorikan sebagai olahraga karena tidak melibatkan aktivitas fisik. Hal ini disampaikannya dalam sebuah video pendek (shorts) di akun YouTube Kompas TV pada Rabu, 25 Mei 2025.

Menurut Meutya, sebuah aktivitas hanya layak disebut sebagai olahraga apabila ada unsur gerakan fisik yang nyata. “Kalau bagi saya, sport tetap perlu melibatkan juga giat-giat fisik, selain juga online. Saya nggak bilang online itu jelek, tapi tetap, kalau namanya sport, perlu ada giat fisiknya,” demikian pernyataannya dalam video yang dirilis KompasTV pada 25 Mei 2025.

Di sisi lain, kemajuan esports justru menampilkan realitas yang berbeda. Esports telah mendapatkan legitimasi sebagai cabang olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Bahkan, esports kini menjadi bagian dari pertandingan resmi dalam ajang besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), SEA Games, hingga Asian Games yang akan datang. Dari sini, muncul pertanyan soal apakah benar ketiadaan unsur fisik membuat esports tidak layak disebut sebagai olahraga? Sudah saatnya kita mengupas isu ini secara lebih mendalam dan objektif.

1. Esports sudah mendapatkan pengakuan Internasional melalui Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada tahun 2025

Esports kini meraih pengakuan bergengsi dari dunia olahraga internasional setelah Komite Olimpiade Internasional (IOC) resmi mengumumkan penyelenggaraan Olympic Esports Games pada tahun 2025. Mengutip situs resmi Olympics, edisi perdana Olympic Esports Games akan digelar pada tahun 2027 di Riyadh, Arab Saudi. IOC mencetak sejarah pada Juli 2024, saat Sidang IOC ke-142 memutuskan untuk menciptakan ajang Olympic Esports Games.

Keputusan ini menjadi pencapaian monumental bagi komunitas game kompetitif yang selama ini kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan, karena menilai esports hanya sebagai bentuk hiburan digital semata. Berkat adanya pengesahan dari IOC, esports kini diakui sebagai bagian dari dunia olahraga yang serius. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kompetisi digital juga menuntut kecerdasan strategi, ketajaman refleks, serta latihan berkelanjutan.

Pengakuan ini mencerminkan perubahan cara pandang terhadap definisi olahraga di era modern. Sebagai lembaga tertinggi dalam olahraga dunia, IOC mengindikasikan bahwa kriteria sebuah aktivitas disebut olahraga tak lagi hanya berkutat pada aspek fisik. Dukungan terhadap esports dari berbagai universitas, asosiasi olahraga, hingga lembaga pemerintahan menjadi bukti konkret bahwa dunia perlahan tapi pasti menerima kehadiran esports sebagai elemen tak terpisahkan dari lanskap olahraga kontemporer.

2. Beberapa cabang olahraga lain juga tidak melulu terpaku pada aktivitas fisik semata

Apabila tolok ukur olahraga semata-mata didasarkan pada seberapa banyaknya keringat yang keluar, maka catur, bridge, dan menembak seharusnya tidak masuk dalam daftar cabang olahraga resmi. Namun kenyataannya, semua cabang tersebut telah diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Kita ambil contoh olahraga catur. Olahraga ini menuntut ketajaman berpikir, perencanaan strategi yang matang, dan fokus penuh sepanjang permainan. Aktivitas serupa juga terlihat dalam dunia kompetisi esports. Intensitas kerja otak yang tinggi sebenarnya merupakan bentuk aktivitas aktif yang layak dihargai dan tidak boleh diremehkan.

Sementara itu, cabang olahraga seperti darts, bowling, dan billiard lebih menekankan pada ketepatan, kestabilan, serta koordinasi presisi antara mata dan tangan. Esports pun bergerak dalam jalur yang serupa, menuntut kecermatan dan refleks tinggi dari para pemainnya. Seorang pemain profesional harus memiliki reaksi cepat antara otak, penglihatan, dan tangan, sambil merancang strategi dalam waktu yang sangat terbatas. Berdasarkan logika tersebut, jika kita telah menerima cabang-cabang olahraga yang memiliki karakteristik serupa, maka menolak esports hanya karena minimnya gerakan fisik besar seperti berlari atau melompat menjadi alasan yang lemah dan tidak konsisten.

3. Anggapan pemain esports hanya duduk diam berjam-jam tanpa bergerak memang tidak sepenuhnya keliru

Tidak bisa dimungkiri bahwa mayoritas pemain esports menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar monitor. Kondisi ini kerap menjadi bahan kritik terhadap industri esports karena gaya hidup yang kurang gerak fisik berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan postur tubuh, obesitas, hingga gangguan pada indera penglihatan. Sebuah studi yang dilakukan DiFrancisco-Donoghue pada tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen atlet esports profesional tidak mencapai tingkat aktivitas fisik yang dianjurkan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kesehatan fisik masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani dalam dunia esports profesional.

Meskipun begitu, perlu dipahami bahwa dunia esports profesional sangat berbeda dari sekadar bermain game secara santai di rumah. Kini, berbagai tim dan organisasi esports telah mulai mengadopsi pendekatan berbasis ilmu keolahragaan (sport science) dalam sistem latihan mereka. Hal ini mencakup rutinitas kebugaran, pengaturan pola makan, hingga latihan untuk mengelola tekanan mental.

Para atlet esports biasanya mengikuti jadwal latihan yang ketat dan tersusun rapi, serupa dengan atlet pada cabang olahraga fisik lainnya. Mereka dituntut menjaga daya tahan tubuh, fokus yang stabil, serta kemampuan berpikir taktis dalam waktu lama saat bertanding. Maka, meskipun aktivitas geraknya tidak seintens olahraga tradisional, tuntutan terhadap kesiapan fisik dan mental tetap sangat besar.

4. Salah satu aspek esports yang paling kontroversial adalah dampak kekerasan atau killergames

Salah satu perdebatan paling mencolok dalam upaya melegitimasi esports adalah keberadaan gim bertema kekerasan atau yang sering disebut sebagai killergames. Gim seperti ini bisa kita lihat pada gim tembak-menembak atau yang sifatnya pertempuran tim. Banyak kalangan mengkhawatirkan bahwa paparan terhadap konten penuh kekerasan secara berkelanjutan dapat memicu peningkatan sikap agresif, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Kekhawatiran ini semakin diperparah oleh maraknya komunikasi bernada kasar atau toksik di komunitas daring, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental pemain muda.

Meski begitu, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang secara tegas menyatakan bahwa gim kekerasan secara langsung menyebabkan tindakan agresif dalam kehidupan nyata, terutama pada kalangan dewasa. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa pemain dewasa umumnya mampu membedakan dunia virtual dari kenyataan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat bukanlah menolak esports secara keseluruhan, melainkan membangun sistem pengawasan serta pembinaan yang bertanggung jawab. Menempatkan esports di bawah regulasi olahraga resmi justru membuka peluang menanamkan nilai sportivitas, menjaga keseimbangan mental, dan melindungi generasi muda dari konten yang tidak sesuai usia.

5. Sejauh mana batasan definisi "sport" dan "workout" dalam konteks esport?

Perdebatan tentang sejauh mana tingkat kelayakan esport sebagai bentuk "olahraga" atau sport kerap berpusat pada unsur keterlibatan fisik sebagai tolok ukur utama. Dalam perspektif konvensional, olahraga dianggap sebagai aktivitas yang menuntut gerakan tubuh, peningkatan detak jantung, serta keluarnya keringat. Maka, ketika Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa game online bukan termasuk olahraga karena tidak melibatkan aktivitas fisik maupun keringat, pernyataan tersebut mencerminkan pandangan dominan yang menilai olahraga hanya berdasarkan aspek jasmani. Namun, sudut pandang tersebut tampaknya belum mempertimbangkan evolusi makna olahraga yang kini lebih inklusif yakni mencakup aktivitas yang mengandalkan ketajaman pikiran, kemampuan merancang strategi, dan proses latihan yang berkesinambungan, bukan semata menitikberatkan pada kekuatan tubuh.

Dalam konteks ini, esports menempati posisi unik yang menjembatani antara olahraga fisik dan cabang olahraga berbasis kemampuan kognitif. Seperti catur, bridge, atau biliar yang telah memperoleh pengakuan dari Komite Olimpiade Internasional, esports juga menuntut konsentrasi tinggi, koordinasi motorik yang akurat, serta daya tahan mental yang luar biasa. Melansir Eusa University Sports Europe, atlet profesional di dunia esports menjalani sesi latihan intensif hingga enam hari dalam seminggu. Hal ini serupa dengan jadwal latihan atlet pada umumnya. Mereka tak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis permainan, tetapi juga menjalani latihan fisik untuk menjaga daya tahan tubuh dan kecepatan reaksi selama pertandingan.

Di sinilah garis pemisah antara konsep "olahraga" dan "latihan fisik" mulai kabur, sebab aktivitas fisik dalam esports bukanlah bagian inti dari permainan, melainkan elemen pendukung demi performa maksimal. Esports pada akhirnya tidak hanya berkutat pada keterampilan mengendalikan perangkat atau joystick, tetapi juga melibatkan kekuatan mental dan kebugaran fisik. Oleh karena itu, keberadaan esports pantas diperhitungkan sebagai bagian dari spektrum olahraga modern.

6. Jadi, perlukah giat fisik agar esports diakui sebagai olahraga?

Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya memerlukan pemahaman ulang terhadap makna olahraga secara utuh. Jika olahraga didefinisikan semata dari intensitas gerakan fisik, maka sejumlah cabang yang telah diakui secara resmi pun bisa dianggap tidak memenuhi syarat. Namun, bila olahraga dipandang sebagai perpaduan antara unsur kompetisi, proses latihan, penguasaan keterampilan, dan dedikasi yang tinggi, maka esports jelas layak masuk dalam kategori tersebut. Bahkan adanya pendekatan ilmu olahraga (sports science) yang kini diaplikasikan oleh banyak tim esports mulai menyoroti aspek fisik, meskipun bukan berupa aktivitas fisik berat, melainkan menjaga kebugaran dan daya tahan pemain demi performa terbaik.

Meski unsur fisik berperan penting, terutama untuk menjaga kesehatan pemain dalam jangka panjang, menetapkannya sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menentukan status olahraga adalah pendekatan yang terlalu sempit. Lewat dinamika dan kompleksitasnya, Esports telah menunjukkan diri sebagai cabang olahraga kontemporer yang mencerminkan perkembangan zaman. Daripada menolaknya hanya karena kurangnya aktivitas fisik secara intens, yang lebih dibutuhkan adalah sistem yang bisa menopang pertumbuhan esports secara sehat dan profesional. Sebab, esensi olahraga bukan sekadar pada kekuatan fisik, tetapi juga pada dedikasi, kemampuan teknis, dan semangat sportivitas dalam berkompetisi.

Kontroversi terkait game online yang kerap dikaitkan dengan perilaku negatif hingga adanya wacana memindahkan siswa bermasalah ke barak militer menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah masih dalam tahap mencari solusi terbaik untuk menghadapi tantangan di dunia digital. Di satu sisi, kekhawatiran akan dampak negatif game, terutama yang mengandung unsur kekerasan dan risiko kecanduan, memang tidak bisa diabaikan. Namun, di sisi lain, pendekatan yang terlalu keras dan generalisasi justru berpotensi mengesampingkan potensi serta minat anak-anak dalam bidang digital, termasuk esports.

Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani dampak game online pada anak-anak. Alih-alih menggunakan langkah represif seperti menempatkan siswa ke barak militer, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat merumuskan strategi yang seimbang. Strategi ini tidak hanya bertujuan mengurangi kecanduan, tapi juga meningkatkan literasi digital, menjaga kesehatan mental, dan memperkuat karakter anak agar mampu beradaptasi dalam era teknologi yang berkembang pesat.

Oleh sebab itu, penanganan isu game online hendaknya tidak sekadar fokus pada pelarangan dan pembatasan, melainkan juga pada edukasi serta pendampingan. Pemerintah pusat maupun daerah dapat menginisiasi program parenting digital, pelatihan literasi digital di sekolah, serta menyediakan kegiatan alternatif yang positif berbasis teknologi, seperti coding, desain game edukatif, atau esports sehat. Anak-anak tidak hanya dijauhkan dari game, melainkan juga diberi ruang agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dalam dunia digital yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Dengan demikian, ruang digital bisa berubah dari ancaman menjadi peluang untuk mencetak generasi muda yang terampil, sehat, dan siap bersaing di masa depan.