“Saya tidak percaya kita harus sepenuhnya menghilangkan media sosial. Yang kita butuhkan adalah membesarkan generasi yang mampu menavigasinya dengan penuh kesadaran... Media sosial pada dasarnya tidak berbahaya—cara kita berinteraksi dengannya, cara kita mencontohkan penggunaannya, dan cara kita mengajarkan batasanlah yang membuat perbedaan.”

Riset: Membesarkan Anak yang Berempati adalah Goal Orangtua Masa Kini

Membesarkan anak yang cerdas secara emosional dan kritis adalah tujuan orangtua Milenial dan Gen Z.

Cerdas secara emosional dan kritis penting di era digital, tanggapan terhadap platform keamanan, fokus pada pemodelan perilaku.

Kecerdasan emosional sama pentingnya dengan literasi atau numerasi, definisi kesuksesan bergeser, agama dibentuk secara aktif.

Membesarkan anak-anak yang cerdas secara emosional dan kritis merupakan goal para orangtua Milenial dan Gen Z. Pasalnya, di era digital seperti sekarang berarti membesarkan generasi digital, anak-anak yang tumbuh secara daring maupun luring. Tujuannya bukan lagi sekadar menegakkan aturan waktu bermain gadget, namun lebih ke bagaimana cara membentuk anak yang cerdas secara emosional, kritis, serta bijak.

Lantas seperti apa pandangan mengenai pola asuh para orangtua Milenial dan Gen Z, serta pandangan mereka terhadap definisi kesuksesan dan agama? Pemaparan terkait hal ini diulas secara rinci dalam riset dari Indonesia Millennial and Gen Z Report 2026 oleh IDN Research Institute. Yuk, simak di artikel ini!

1. Cerdas secara emosional dan tetap kritis adalah bekal penting anak-anak di era digital

Tak bisa dimungkiri bahwa ruang digital akan menjadi rumah kedua bagi anak-anak untuk belajar, membentuk nilai, bersosialisasi, hingga mengekspresikan diri. Bukan lagi sebagai zona hiburan, platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook akan menjadi tempat di mana identitas mereka terbentuk. Tentunya ada risiko yang mengintai, mulai dari stimulasi berlebihan, perundungan siber, budaya perbandingan, hingga predator daring.

Sebagai tanggapan, platform seperti Meta telah memperkenalkan fitur-fitur keamanan seperti pengaturan akun pribadi default, pesan terbatas, dan filter konten. Meski demikian, bekal serta tameng utama harus diperoleh dari rumah. Di sini peran orangtua dalam membekali pengalaman daring yang aman bagi anak menjadi semakin krusial daripada sebelumnya.

— Diwien Hartono, Praktisi & Instruktur Kesehatan Holistik

2. Tak cukup dengan menamai emosi, anak-anak perlu belajar untuk meregulasi emosi mereka

Apa yang diamati anak-anak dari orangtua mereka saat mengalami konflik, kebiasaan bermain gadget di waktu makan, atau saat mengelola stres, menjadi fondasi cara anak-anak mengelola emosi. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti bagaimana orangtua menangani frustrasi atau mengatasi perselisihan mengajarkan anak-anak seperti apa wujud regulasi emosi, dan apakah kerentanan itu aman atau tidak. Momen-momen kecil inilah, yang diulang setiap hari, yang membentuk infrastruktur emosional nilai-nilai seorang anak.

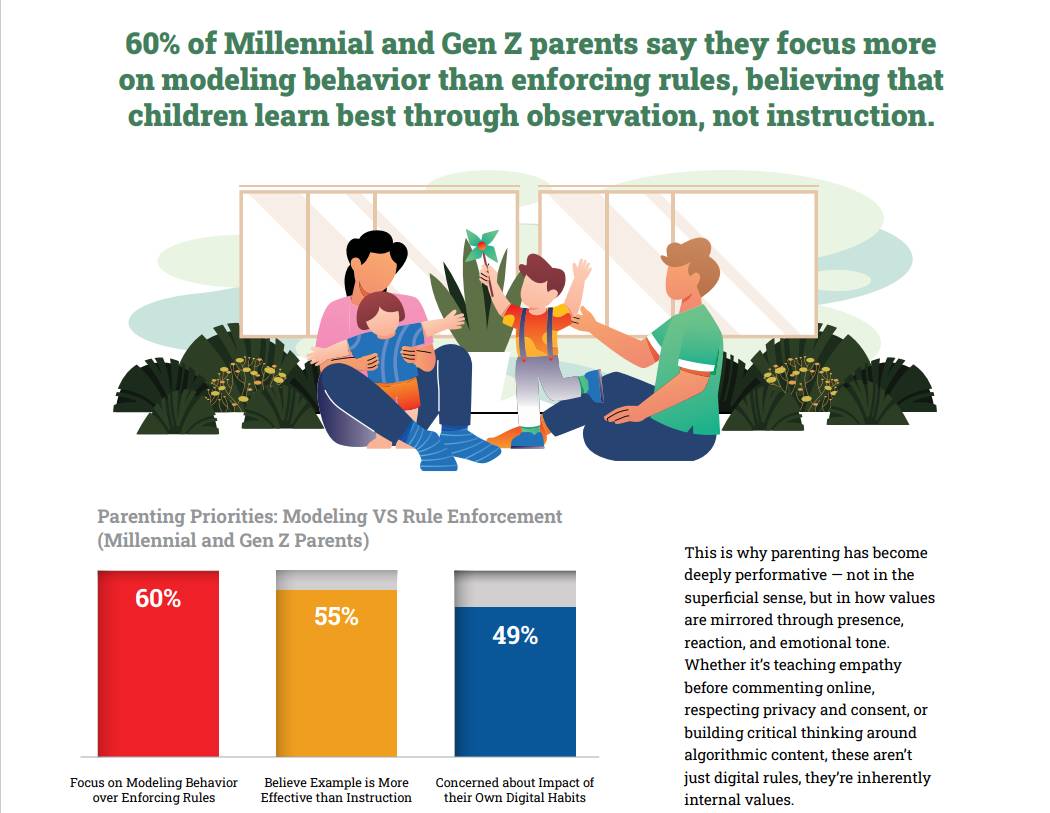

Alih-alih fokus menegakkan aturan, 60 persen orangtua Milenial dan Gen Z lebih fokus pada pemodelan perilaku. 55 persen percaya bahwa contoh lebih efektif daripada instruksi. Sementara 49 persen khawatir tentang dampak kebiasaan digital mereka sendiri.

Inilah mengapa pola asuh menjadi sangat performatif. Orangtua perlu mencerminkan melalui kehadiran mereka secara penuh, reaksi, dan nada emosional yang digunakan. Baik itu mengajarkan empati sebelum berkomentar daring, menghormati privasi dan persetujuan, atau membangun pemikiran kritis seputar konten algoritmik, semua ini bukan hanya aturan digital, melainkan nilai-nilai internal yang melekat.

3. Mengasuh anak di era digital menuntut lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik atau akademik anak

Meskipun 67 persen orangtua Milenial dan Gen Z menekankan mendengarkan dan rasa hormat, hanya 33 persen yang memprioritaskan kerentanan dan kasih sayang, terutama di kota-kota sekunder. Seperti yang dicatat Diwien Hartono, mengasuh anak di era digital menuntut lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik atau akademik anak.

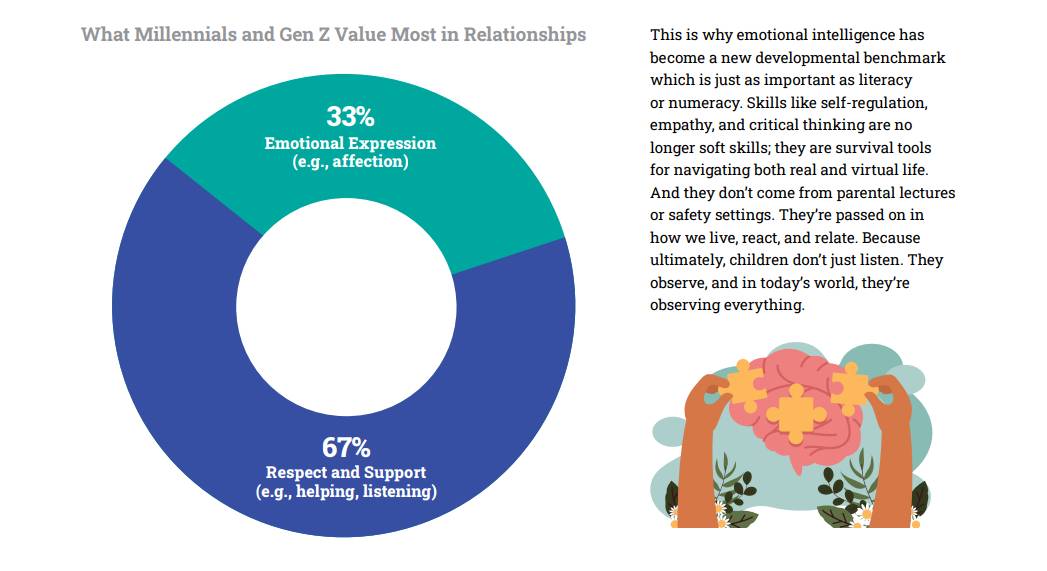

Inilah sebabnya kecerdasan emosional sama pentingnya dengan literasi atau numerasi. Keterampilan seperti pengaturan diri, empati, dan berpikir kritis bukan lagi soft skill; melainkan alat bertahan hidup untuk menavigasi kehidupan nyata maupun virtual. Keterampilan tersebut tidak berasal dari ceramah orangtua atau lingkungan yang aman, melainkan diwariskan melalui cara kita hidup, bereaksi, dan berhubungan. Pada akhirnya, anak-anak tidak hanya mendengarkan. Mereka mengamati, dan di dunia saat ini, mereka mengamati segalanya.

“Ini tentang membesarkan mereka dengan kesadaran emosional di dunia yang bergerak cepat dan menuntut lebih. Anak-anak perlu belajar cara memproses emosi, bukan sekadar menyebutkannya... jika orangtua terus-menerus terlalu terstimulasi atau reaktif, hal itu akan menjadi fondasi kebiasaan emosional mereka.” — Diwien Hartono, Praktisi & Instruktur Kesehatan Holistik

4. Definisi kesuksesan sedang bergeser—dari apa yang kamu miliki menjadi cara menjalani hidup

Bagi milenial dan gen z kesuksesan bukan lagi kepemilikan mobil mewah maupun rumah. Mereka mendefinisikan ulang kesuksesan dan mengejar aktualisasi diri. Terutama di kalangan profesional dan kreatif Jakarta, mereka mulai mulai menggantinya dengan simbol-simbol yang lebih personal dan berbasis nilai. Mulai dari sertifikat mengajar yoga, perjalanan solo ke destinasi yang kurang dikenal, rumah minimalis yang ramping, hingga paspor kedua.

Bagi kelas menengah perkotaan Jakarta, sinyal-sinyal kesuksesan yang lebih tenang ini sering kali lebih berbobot daripada harta benda. Kesejahteraan semakin dipandang sebagai fondasi, bukan kemewahan. Bagi banyak generasi Milenial dan Gen Z, kesuksesan mencakup istirahat, terapi, batasan, dan kemampuan untuk mengatakan "tidak" pada hustle culture.

Kesehatan emosional tak lagi dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari kesuksesan, melainkan bagian dari infrastruktur yang dibutuhkan untuk mempertahankannya. Definisi kesuksesan sedang bergeser—dari apa yang kamu miliki menjadi caramu menjalani hidup. Fleksibilitas, kepuasan, dan kesehatan mental dengan cepat menggantikan pengejaran aset tetap.

5. 76 persen anak muda Indonesia menganggap diri mereka toleran terhadap agama lain, menurut Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)

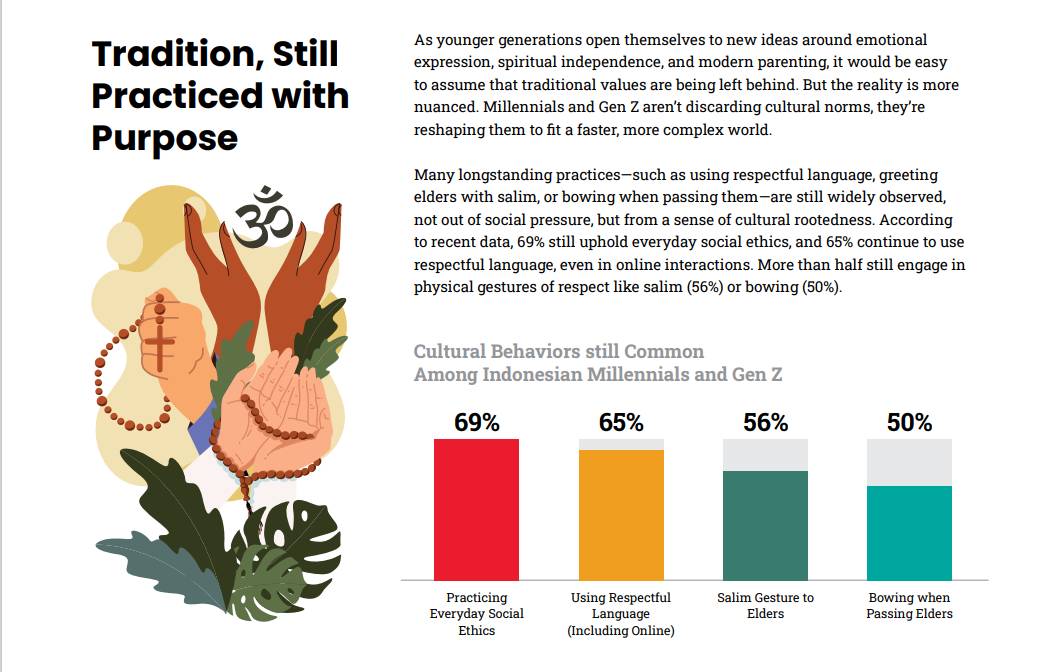

Seiring generasi muda membuka diri terhadap gagasan-gagasan baru seputar ekspresi emosional, kemandirian spiritual, dan pola asuh modern, akan mudah untuk berasumsi bahwa nilai-nilai tradisional mulai ditinggalkan. Namun kenyataannya lebih bernuansa. Generasi milenial dan Gen Z tidak mengabaikan norma-norma budaya, mereka justru membentuknya kembali agar sesuai dengan dunia yang lebih cepat dan kompleks.

Banyak praktik yang telah lama berlaku—seperti menggunakan bahasa yang sopan, menyapa orang yang lebih tua dengan salim, atau membungkuk saat berpapasan dengan mereka—masih banyak dilakukan, bukan karena tekanan sosial, melainkan karena rasa akar budaya. Menurut data terbaru, 69 persen masih menjunjung tinggi etika sosial sehari-hari, dan 65 persen terus menggunakan bahasa yang sopan, bahkan dalam interaksi daring. Lebih dari separuh masih menunjukkan gestur fisik penghormatan seperti salim (56 persen) atau membungkuk (50 persen).

Bagi semakin banyak anak muda Indonesia, iman bukan lagi sesuatu yang diwariskan secara pasif, melainkan sesuatu yang dibentuk secara aktif. Di kalangan Milenial dan Gen Z, terutama mereka yang tinggal di perkotaan, agama bergeser dari rutinitas menjadi niat. Doa, refleksi, dan pembelajaran spiritual masih terjadi, namun yang perlu diperhatikan, praktik-praktik ini semakin banyak diakses dan didiskusikan melalui format modern, seperti podcast, khotbah yang disiarkan langsung, renungan harian yang dibagikan di WhatsApp, dan konten spiritual berdurasi pendek di platform seperti TikTok dan Instagram.

Format-format baru ini tidak banyak menggantikan tradisi, melainkan membantu membingkainya kembali. Iman dikurasi agar sesuai dengan ritme kehidupan modern. Bagi anak muda masa kini, yang penting bukanlah sekadar percaya, tetapi percaya dengan cara mereka sendiri.

IDN menggelar Indonesia Summit 2025, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air. Dengan tema "Theme: Thriving Beyond Turbulence Celebrating Indonesia's 80 years of purpose, progress, and possibility". IS 2025 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara.

IS 2025 diadakan pada 27 - 28 Agustus 2025 di Tribrata Dharmawansa, Jakarta. Dalam IS 2025, IDN juga meluncurkan Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2026.

Survei ini dikerjakan oleh IDN Research Institute. Melalui survei ini, IDN menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei dilakukan pada Februari sampai April 2025 dengan studi metode campuran yang melibatkan 1.500 responden, dibagi rata antara Milenial dan Gen Z.

Survei ini menjangkau responden di 12 kota besar di Indonesia, antara lain Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.