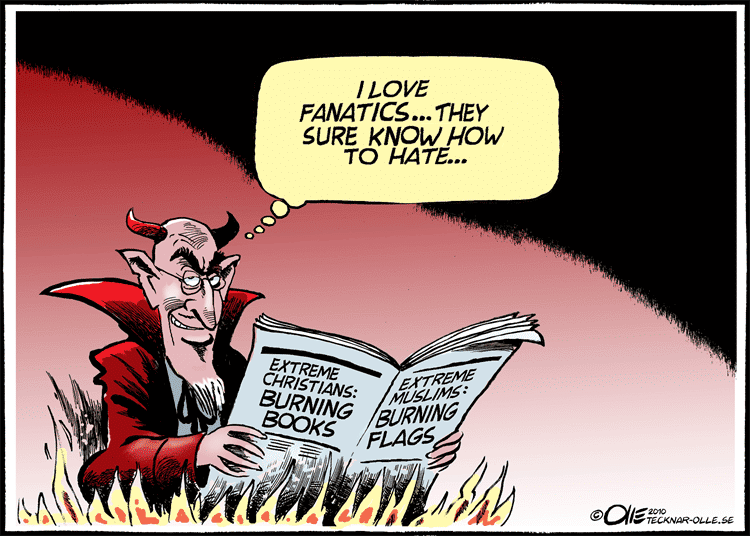

[OPINI] Bahaya Fanatisme Politik untuk Generasi Millennials

![[OPINI] Bahaya Fanatisme Politik untuk Generasi Millennials](https://image.idntimes.com/post/20181018/hoax-8a2561dfc67aeb388fa2057dbd23fabe.JPG)

Tulisan ini berangkat dari keresahan penulis yang mengamati lingkungan di sekitar apabila sudah bicara soal politik. Penulis merasa dogma fanatisme politik ini sudah sangat-sangat meresahkan karena teman, tetangga, bahkan keluarga sudah ada yang terpapar dogma tersebut.

Tulisan ini pun muncul karena penulis dulunya sempat menganut dogma itu tanpa disadari—untungnya tak berlarut-larut. Tepatnya dimulai saat Pilpres 2014 lalu. Sebenarnya saat itu adalah kali kedua bagi penulis memberikan suara di Pilpres. Tapi karena sebelumnya penulis cukup apatis pada politik, maka saat Pilpres 2014, penulis yang baru duduk di bangku kuliah dan baru saja menaruh perhatian pada politik, dengan mudah terpapar oleh dogma fanatisme politik itu tanpa disadari.

Itulah kenapa, tulisan ini ditujukan kepada generasi muda, terutama bagi yang baru pertama kali akan memberikan suaranya di Pilpres 2019 nanti, atau menjadi kedua kalinya menyumbang suara untuk Pilpres.

Flash back sedikit. Tensi politik memang jadi begitu terasa panas di Indonesia sejak Pilpres 2014. Tidak heran sih, karena waktu itu hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ‘bertarung’: Joko Widodo bersama Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa. Selain itu, ada faktor media sosial yang turut andil dalam panasnya tensi politik karena menjadi arena pencitraan, debat terbuka, dan penyebaran hoax.

Tapi, panasnya pertarungan dua kubu itu bukan hanya karena bersaing memperebutkan kursi nomor satu di negeri ini, melainkan ada faktor ‘sejarah’ yang ikut di belakangnya. Buat informasi saja atau sebagai pengingat, dulu PDIP dan Gerindra pernah saling membahu saat mengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2012 yang berhasil terpilih. Namun koalisi tersebut harus terbelah saat menuju Pilpres 2014.

Tapi, penulis tidak mau untuk membahas soal perpecahan kongsi dua partai itu lebih jauh lagi. Karena terlalu sering menoleh ke belakang hanya akan membuat langkahmu untuk maju tersendat. Sebab itu orang yang hobi mengingat masa lalu selalu gagal move on.

Penulis ingin fokus membahas tentang fenomena fanatisme politik yang tanpa disadari terbentuk di masyarakat Indonesia sejak Pilpres 2014 silam. Karena memang momen itulah cikal bakal lahirnya dogma fanatisme politik yang masif di Indonesia. Fenomena yang makin tampak nyata saat berlangsungnya Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Dan dogma fanatisme politik itu pun masih terpelihara dan kian masif menjelang Pilpres 2019.

Terus, apa pentingnya bagi generasi millennials untuk paham ini?

Jawabannya adalah penting banget! Karena dogma fanatisme politik ini bisa makin masif dan tak terbendung untuk puluhan tahun ke depan andai generasi muda seperti kamu tidak menyadari apalagi memahami bahayanya hal ini.

Penulis sendiri sangat yakin kalau kita tidak boleh menganut paham fanatik dalam politik. Kenapa? Karena politik itu identik dengan kekuasaan. Dan seperti yang dari dulu terjadi, para politikus akan menghalalkan beragam cara agar bisa meyakinkan rakyat untuk memilih mereka, sekalipun harus menjual ludah (berbohong). Jadi, pastinya kamu tidak mau dong kalau sampai pemerintah di negeri ini diisi oleh orang-orang yang pandai berbohong, apalagi yang tidak punya kredibelitas.

Tulisan ini pun akan terbagi ke beberapa seri. Yang pertama tentu penulis akan membahas sesuai judul, yakni apa saja bahaya fanatisme politik.

1. Kita tidak lagi berpikir rasional

Menurut KBBI, fanatisme itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran. Kalau dalam hal ini, tentunya terhadap ajaran politik. Padahal, orang dulu sering memberikan petuah agar kita jangan terlalu fanatik pada suatu paham atau ajaran. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk untuk urusan politik. Kenapa?

Saat kita sudah fanatik pada seorang politikus atau partai, maka percayalah bahwa itu sama saja kita sudah menutup telinga, mata, dan pikiran dari apa pun. Penilaian kita sudah pasti berat sebelah. Kita akan buta pada kenyataan karena tak mau lagi mendengar segala informasi yang datang dari pihak luar. “Kita hanya akan menerima apa yang mau didengar”. Kita tak mau lagi terbuka atau menerima pendapat orang lain yang berbeda pandangan dari kita.

Artinya, kalau ada kritik atau hal negatif tentang sosok atau partai yang kita dukung secara fanatik, maka kita akan menolaknya mentah-mentah dan tak mau mencari tahu kebenarannya, sekalipun informasi itu sudah benar. Kita hanya akan mau menerima segala informasi yang baik atau positif soal sosok atau partai yang kita dukung.

Misalnya begini, politikus yang kita dukung secara fanatik ternyata tertangkap oleh KPK karena terlibat kasus suap. Politikus itu tentu akan melakukan pembelaan dengan ragam cara, mulai dari mengeluarkan berbagai statement sampai mengajukan banding. Kalau kita sudah fanatik, maka bukan tak mungkin kita akan membela mati-matian politikus itu dan menganggap KPK sedang melakukan konspirasi. Sekalipun kenyataannya politikus itu benar-benar korupsi.

Inilah kenapa penulis sebut kalau orang fanatik tak bisa lagi berpikir rasional. Pemahaman kita lebih mudah dimanipulasi. Kita hanya akan percaya dan mengikuti apa yang disampaikan atau direferensikan oleh sosok atau partai tersebut. Kita pun hanya akan memilih dan mendukung kelompok atau sosok itu terus menerus. Seolah-olah kita sudah tak lagi mampu menganalisa dan berpikir: Apakah saya perlu mencari tahu lebih jauh tentang sosok ini atau partai ini? Apakah saya perlu mencari tahu prestasi dari sosok atau partai di pihak seberang? Apakah ada pilihan yang lebih baik daripada sosok atau partai yang direferensikan ini?

2.Kita akan mudah benci dan skeptis pada pihak lain

Percayalah, fanatisme hanya akan membuat kita mudah untuk membenci pihak lain yang berseberangan dengan paham atau keyakinan yang kita pegang. Padahal, dalam hidup ini kita akan selalu menemui perbedaan, baik dalam hal gagasan, pikiran, prinsip, hingga pilihan.

Tapi, bagi penganut dogma fanatisme politik, mereka yang berbeda adalah lawan. Kita tak akan bisa mengakui atau mengapresiasi hal positif apalagi dari sosok atau partai lain yang tak kita dukung. Kita hanya akan melihat segala kekurangan dan keburukan yang dimiliki oleh kubu seberang. Karena itu, kebencian bisa begitu melekat bagi mereka yang menganut dogma fanatisme politik ini.

Kita pun hanya akan memandang pilihan-pilihan dari kubu seberang secara skeptis atau ragu-ragu dan merasa bahwa pilihan kita yang paling baik. Sehingga akan muncul prinsip semacam, “yang penting bukan kubu sana yang menang”.

Padahal, bisa jadi prestasi dari pihak lawan jauh lebih terlihat dibanding sosok yang kita dukung.

Paham fanatisme ini pun membuat kita tak akan bisa menerima kritikan yang ditujukan kepada sosok yang kita dukung sekalipun sebetulnya kritikan itu benar adanya.

3.Kita lupa mengkritik sosok yang kita pilih

Ini adalah salah satu hal penting yang harus diingat, bahwa fanatisme politik bisa membuat kita lupa mengkritik sosok atau partai yang sudah kita pilih saat sudah berkuasa. Apa pun kebijakan yang diambil olehnya, sekalipun kebijakan itu tak sesuai dengan janji kampanyenya dulu, atau kebijakan itu justru hanya menguntungkan segelintir kelompok tak membuat kita resah. Kita akan menerima segala macam itu karena terlalu percaya pada sosok atau partai yang kita dukung.

Padahal manusia tak ada yang sempurna. Manusia perlu untuk diingatkan apabila sudah lupa, manusia perlu ditegur apabila sudah kelewat batas, dan manusia perlu didekati lagi apabila sudah terlalu jauh melangkah keluar dari jalurnya. Dan yang perlu diingat, manusia bisa berubah karena tahta.

Dan menurut pengamatan penulis, hal ini sudah tampak nyata. Mereka yang merupakan pendukung fanatik tak akan mengkritik panutannya apa pun kebijakan yang dibuat atau apabila ada keputusan yang dilanggar.

Misalnya saja ada presiden yang sebelumnya melarang menterinya merangkap jabatan, tapi kenyataannya malah membiarkan salah satu menterinya menjabat sebagai ketua umum partai. Atau ada gubernur yang meresmikan program rumah DP 0% atau Rp 0 tapi ternyata tidak sesuai janji kampanye karena hanya bisa diakses oleh warga berpenghasilan minimal Rp 7 juta/bulan. Dan tak ada pendukung fanatik dari masing-masing pihak itu yang mengkritik pemimpin pilihannya.

4.Elit politik akan mudah memanfaatkan massa

Karena fanatisme membuat kita tak lagi bisa berpikir rasional, mendorong kita terlalu benci pada pihak lain, dan membuat kita terlalu percaya pada sosok atau partai tertentu, maka jangan heran apabila kita mudah untuk diprovokasi, dimanipulasi, hingga kemudian mudah untuk diorganisir untuk kepentingan kelompok elit politik.

Fanatisme politik bisa membuat kita menjadi peluru yang dikendalikan oleh elit politik. Kita hanya akan dijadikan mortir untuk melenggangkan kekuasaan atau meruntuhkan kekuasaan yang sudah ada.

Padahal, semestinya posisi rakyat bukanlah sebagai mortir atau peluru dalam peta perpolitikan yang berdemokrasi, tapi sebagai penentu arah. Semestinya rakyatlah yang memainkan caturnya, bukan menjadi bidak catur.

Tapi, fanatisme politik bisa membuat hal semacam ini terjadi dan berlangsung. Sebab kita tak bisa lagi menganalisa mana yang mengerahkan massa untuk kepentingan rakyat yang sebenar-benarnya, dan mana yang hanya untuk kepentingan dan perlindungan elit politik.

5.Membuat penguasa nyaman di singgasana

Ini dampak terburuk yang bisa saja terjadi atau bahkan, mungkin, sedang terjadi di Indonesia. Fanatisme politik yang kita anut justru bisa dimanfaatkan oleh para politikus nanti saat sudah memimpin. Bagaimana bisa?

Karena fanatisme politik membuat kita selalu tergerak untuk membela politikus atau partai yang kita dukung. Ketika ada kritik yang datang, maka kitalah yang akan membelanya mati-matian. Padahal kita adalah rakyat yang tak perlu sering-sering ikut berbebat layaknya para ‘pekerja partai’ itu.

Tapi fanatisme politik justru akan membuat kita secara sukarela menjadi tameng untuk menangkis segala kritikan kepadanya sekalipun kritikan itu benar dan perlu diterima oleh pemimpin. Dia yang memimpin pun akan lebih santai dalam mengambil kebijakan karena sudah yakin bahwa kita akan selalu mendukung apa pun keputusannya. Dia pun yakin akan tetap diberikan mandat sebagai pemimpin sekalipun tak ada prestasi yang dilahirkan selama memimpin karena dia tahu kalau kita mudah dimanipulasi.

Inilah bahayanya kalau fanatisme politik sampai dianut secara masif oleh masyarakat kita, terutama oleh generasi muda seperti kamu. Karena sebuah dogma kalau sudah tertancap, maka akan sulit dihilangkan atau dihapuskan dalam waktu lama. Malah, bisa-bisa dogma itu ditularkan ke generasi-generasi selanjutnya.

Kalau sudah begitu, bisa-bisa negara kita ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak kredibel sebab hanya memanfaatkan dogma fanatisme politik untuk bisa duduk di parlemen apalagi untuk jadi presiden. Malah, bukan tak mungkin polarisasi akan makin tampak dan konflik sipil akibat politik terjadi di kemudian hari.

Penulis yakin kalau tidak ada di antara kita yang mau kalau sampai bertengkar dengan teman sendiri hanya karena beda pandangan politik. Pastinya, akan jauh lebih asyik kalau kita bisa bicara politik dengan rasional dan kepala dingin sambil saling traktir secangkir kopi.

Sepertinya cukup sampai di sini pembahasan untuk bahaya dogma fanatisme politik. Selanjutnya, penulis masih akan membahas hal yang berkaitan dengan fanatisme politik dan generasi millennials karena tulisan ini masih akan berlanjut. Apa itu? Tunggu saja, ya!

![[OPINI] Menakar Kelayakan Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI](https://image.idntimes.com/post/20250115/sesi-1-sal02498-7b8580309183379b3c8eba91d7bc3c5b-273b07c328eb87f261cb80b9e2a0fd07_watermarked_idntimes-1.JPG)

![[OPINI] Apakah Perubahan Kemasan Produk Menjadi Saset Tanda Resesi?](https://image.idntimes.com/post/20260208/perubahan-ukuran-sachet-resesi-ekonomi_57b6ce7b-02bb-459b-b0d3-ce678054e335.JPG)

![[OPINI] Kenapa Tulisan yang Ditulis Sendiri Sering Dibilang Buatan AI?](https://image.idntimes.com/post/20260123/alasan-gak-semua-hal-layak-ditulis-menulis-berlebihan_d71a7bb9-f249-48fb-be75-26f38e13ac2f.jpeg)

![[OPINI] Relasi Epstein-Chomsky, dan Integritas Intelektual Kiri](https://image.idntimes.com/post/20260204/efta00003652-0_3909c293-079d-4870-ba54-8c60af9ef07b.jpg)

![[OPINI] Berhenti Berlindung di Balik Kalimat “Aku Orangnya Emang Begini”](https://image.idntimes.com/post/20251018/pexels-kampus-7555858_e0f0519c-fde0-4ab4-8965-0e12dabbd0b7.jpg)

![[OPINI] Peran Perempuan dalam Wujudkan Harmoni Sosial dan Lingkungan](https://image.idntimes.com/post/20250802/pexels-julia-m-cameron-8841582_4f4cbb51-bd42-46f6-ba78-fa42532e55a6.jpg)

![[OPINI] Setelah Chavez dan Castro: Ujian Revolusi Bolivarian](https://image.idntimes.com/post/20260108/upload_dd95bcd42f154a2960cdda3ed70e7109_4c8d29e1-0272-4459-9dbd-c40eeccc46c8.jpg)

![[OPINI] Nikah Muda: Alasan Kenapa Gak Semua Cerita Cinta Bisa Ditiru](https://image.idntimes.com/post/20260103/pexels-danu-hidayatur-rahman-1412074-2852135_2f19e731-6a9c-4db9-8adb-4642e15915d2.jpg)