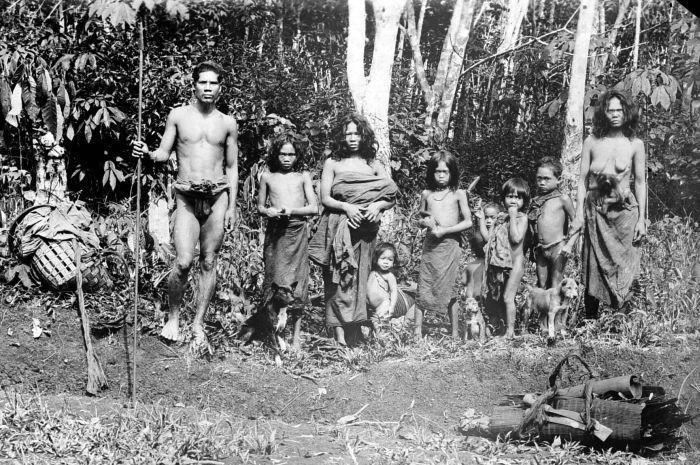

Mengenal Suku Anak Dalam, Penjaga Hutan dan Warisan Leluhur di Jambi

- Suku Anak Dalam (SAD) hidup di pedalaman hutan Jambi, menjaga hubungan erat dengan alam dan menghadapi tantangan modernisasi serta ekspansi wilayah.

- Mereka hidup secara berkelompok di hulu-hulu sungai di dalam hutan, berjumlah sekitar 6.000 orang pada 2021, dan berasal dari suku Melayu Proto atau Melayu Asli.

- Hidup mereka terancam oleh modernitas dan minimnya layanan dasar pemerintah, namun keberadaan Suku Anak Dalam penting untuk melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia.

Suku Anak Dalam (SAD) atau yang juga dikenal sebagai Orang Rimba, merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang hidup di pedalaman hutan Jambi dan sekitarnya. Mereka dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam, menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan sekaligus ruang budaya yang diwariskan turun-temurun.

Di tengah modernisasi dan ekspansi wilayah, kehidupan Suku Anak Dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan lingkungan hingga tekanan sosial. Meski begitu, mereka tetap berupaya mempertahankan jati diri dan tradisi leluhur yang sarat makna.

Hidup di hutan

Orang Rimba, hidup secara berkelompok di hulu-hulu sungai di dalam hutan. Konsentrasi terbesar berada di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) yang secara geografis terletak antara 1°45’–2°15’ Lintang Selatan dan 102°15’–102°45’ Bujur Timur.

Adapun TNBD juga dihuni banyak hewan, salah satunya gajah Sumatera. Orang rimba juga dapat ditemukan di hutan-hutan sekunder dan perkebunan kelapa sawit sepanjang jalan lintas Sumatera hingga ke batas Sumatera Selatan.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebut bahwa komunitas SAD berjumlah sekitar 6.000 orang pada 2021.

Jauh dari kata modern

Penyebutan rimba mengacu pada tempat tinggal mereka yang berada di dalam hutan dataran rendah. Pola hidupnya sendiri adalah semi nomadik (berpindah). SAD hidup sehari-hari dari berburu dan meramu hasil hutan.

Rumah yang mereka tinggali berupa pondok sederhana yang materialnya diambil dari hutan seperti kayu-kayu untuk tiang dan alasnya yang memanfaatkan daun serdang di atap dengan pengikat rotan.

Orang Rimba berpakaian dengan cawat dan kemben. Mereka menganut kepercayaan kepada dewa-dewa dan arwah leluhur.

Asal-asul SAD

Asal-usul kelompok ini masih terbagi dalam beberapa versi. Sebagian mengatakan bahwa mereka berasal dari Kerajaan Pagaruyung yang diutus raja melakukan perjalanan ke Jambi untuk sebuah misi. Tapi mereka gagal dan malu untuk kembali hingga akhirnya memilih melarikan diri ke hutan dan menetap.

Versi lainnya menyebut bahwa mereka merupakan sisa-sisa pasukan Kerajaan Sriwijaya yang kalah berperang melawan Belanda dan melarikan diri ke hutan. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka berasal dari buah gelumpang.

Menurut kajian antropologi Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, ketiga versi ini sulit dicari kebenarannya karena jika mereka berasal dari Kerajaan Pagaruyung ataupun Sriwijaya, SAD seharusnya juga telah mengenal peradaban yang ada di masa itu, yang mungkin diturunkan kepada anak cucunya, seperti membuat rumah, bercocok tanam dan lainnya.

Demikian juga dengan penggunaan bahasa, terdapat perbedaan dialek dan pelafalan huruf. Perubahan fonologi membutuhkan waktu yang sangat lama—mencapai ratusan ribu tahun.

Melayu Asli

Kemungkinan besar Orang Rimba berasal dari suku Melayu Proto atau Melayu Asli, masuk golongan Austronesia yang berasal dari Yunnan. Kelompok pertama yang dikenal sebagai Melayu Proto berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 SM). Suku ini kemudian sampai di dataran Jambi.

Mereka sudah mengalami proses perubahan sosial beribu tahun dan kebanyakan terisolasi di dalam hutan. Ketika budaya baru seperti Hindu, Budha dan terakhir Islam masuk dan mempengaruhi masyarakat lainnya, kelompok Orang Rimba yang berada di hutan tidak tersentuh sama sekali. Sehingga mereka tidak mengalami transformasi perubahan sosial.

Sementara budaya-budaya lain telah berkembang pesat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat melayu yang lainnya, Orang Rimba malah justru sebaliknya, mereka masih berpegang teguh dengan kebiasaan dan budaya yang diwariskan leluhur dari zaman itu. Hidup secara nomaden dengan mengandalkan kehidupan dari berburu dan meramu.

Terancam karena modernitas

Profesor herawati Supolo Sudoyo, ahli genetika dari eijkman, mengatakan bahwa suku asli seperti Orang Rimba hidup seperti dalam kepompong yang terlindungi dengan baik. Mereka mengisolasi diri dari kehidupan luar dengan berbagai ritual dan peraturan adat.

Secara turun-temurun, Suku anak Dalam hidup dalam kelompok-kelompok kecil (rombong) di dalam kawasan hutan dan sampai tahun 1970-an masih hidup dalam fase berburu dan meramu. Namun seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan, situasi pun berubah.

Banyaknya pembukaan lahan membuat kelompok-kelompok SAD yang belum bisa keluar dari fase berburu dan meramu ini terlempar ke lingkaran paling luar dari gerak maju proses pembangunan. Jika sebelumnya mereka dapat hidup semi nomaden dan menggantungkan kehidupannya dari hasil berburu dan meramu dalam suatu wilayah yang luas selama berabad-abad, saat ini mereka hidup tanpa kepastian tanah tempat tinggal.

Tantangan dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah, terdapat hambatan teknis untuk mendata keberadaan warga Orang Rimba karena ketidakpastian tempat tinggal dan juga minimnya informasi mengenai data kelahiran.

Ketiadaan dokumen kependudukan ini pada akhirnya berujung pada minimnya layanan dasar yang dapat diberikan pemerintah dan bisa diakses oleh Suku anak Dalam, khususnya kesehatan maupun pendidikan.

Keberadaan Suku Anak Dalam menjadi cermin betapa beragamnya wajah kebudayaan Indonesia. Di balik kesederhanaan hidup mereka, tersimpan kearifan lokal yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Melestarikan budaya Suku Anak Dalam bukan hanya soal menjaga warisan masa lalu, tetapi juga memastikan bahwa keanekaragaman budaya bangsa ini tetap hidup dan dihargai di masa depan.