Ketika AI Ikut Campur dalam Mengatur Anomali Bersuara

Masyarakat Indonesia masih menantikan langkah nyata DPR untuk menuntaskan satu per satu poin dalam daftar tuntutan 17+8. Aspirasi publik terus mengalir.

Menariknya, gelombang aspirasi itu kini tidak hanya mengguncang jalan beraspal, tetapi juga mengisi ruang digital. Narasi, opini, bahkan disinformasi yang bertebaran di media sosial semakin memperlihatkan bagaimana teknologi menjadi arena baru dalam pertarungan suara publik. Di sinilah peran kecerdasan buatan mulai diperdebatkan dan sering diposisikan layaknya “obat mujarab” untuk meredam kekacauan informasi, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan baru.

Di balik tuntutan pemangkasan privilese pejabat dan desakan akuntabilitas aparat, justru muncul eskalasi kekerasan hingga penangkapan. Kondisi ini semakin menegaskan betapa pentingnya tata kelola dalam penggunaan teknologi, terutama dalam hal pengawasan dan moderasi konten berbasis AI. Pertanyaannya kemudian, kapan negara, platform, maupun korporasi pantas ikut campur menggunakan kecerdasan buatan untuk mengatur anomali suara di ruang publik? Mari bahas lebih dalam.

1. Medan aksi sudah berpindah dari jalan raya ke media sosial

Gelombang protes yang berlangsung sejak akhir Agustus hingga awal September 2025 menampilkan pola baru. Aksi massa di jalan kini berjalan seiring “aksi bayangan” di linimasa digital. Tagar, siaran langsung, foto profil, hingga rangkaian thread kronologis menjadi medium konsolidasi tuntutan, verifikasi informasi lapangan, sekaligus pengaturan logistik. Laporan media menyoroti meluasnya aksi lintas kota, munculnya korban luka di pihak massa, serta kontroversi terkait penggunaan kekuatan oleh aparat. Reuters dan Tempo mencatat bahwa publikasi daring berperan penting dalam memperluas jangkauan pesan sekaligus mendokumentasikan perdebatan seputar tindakan aparat. Linimasa pun mencerminkan solidaritas publik melalui tagar seperti #ResetIndonesia dan penyebaran daftar “17+8 tuntutan” yang viral.

Jika ditarik ke belakang, fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Studi mengenai kebebasan internet telah lama menyingkap pola serupa di Indonesia. Freedom House mencatat bahwa setiap kali isu publik memanas, energi gerakan sipil kerap bermigrasi ke platform digital sebagai perpanjangan dari ruang aksi di lapangan. Demonstrasi pun tak lagi terbatas pada kerumunan di jalan, melainkan juga percakapan masif di linimasa. Dalam konteks saat ini, jalan raya telah menjelma lewat feed dan for you page (fyp). Keduanya menjadi arena perlawanan tempat opini publik dipertarungkan dalam skala nasional.

Namun, ketika ruang digital semakin dominan, berbagai benturan kepentingan pun muncul. Seruan investigasi independen atas kekerasan bersanding dengan kampanye kontra dari akun-akun yang menarasikan aksi sebagai ancaman, sementara regulator mendorong penghapusan sejumlah konten. Dinamika ini menegaskan bahwa lanskap demonstrasi hari ini merupakan kombinasi antara jalan aspal dan linimasa digital. Keduanya sama-sama ditentukan oleh kecepatan sirkulasi informasi yang memengaruhi arah gerakan.

2. Empat arena utama dimana AI bisa "cawe-cawe" dalam mengatur anomali bersuara

Kehadiran kecerdasan buatan (AI) di ranah digital menghadirkan dilema baru. Di satu sisi, AI dapat berfungsi sebagai peredam, sementara di sisi lain ia juga bisa menjadi pengeras suara. Setidaknya ada empat arena utama di mana AI berpotensi “campur tangan” dalam mengatur anomali bersuara.

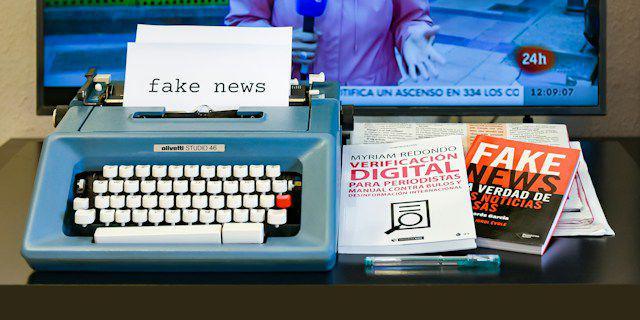

Pertama, arena moderasi konten. Video manipulatif, foto deepfake, hingga unggahan menyesatkan memiliki daya pengaruh besar terhadap opini publik. Kondisi ini mendorong pemanfaatan AI untuk memilah dan menyaring konten dalam skala masif. Secara global, Uni Eropa melalui EU AI Act bahkan mewajibkan pelabelan konten berbasis AI, termasuk deepfake, guna mencegah masyarakat terkecoh oleh manipulasi visual.

Hal serupa juga disoroti di Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, mengajak seluruh pihak bergotong royong menjaga ruang digital dari serbuan disinformasi, fitnah, ujaran kebencian (DFK), serta konten deepfake. Menurutnya, praktik semacam ini berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi jika tidak segera diatasi. “Negara hadir dengan menegakkan aturan dan mengajak kita semua bareng-bareng melindungi masyarakat dan generasi muda di ruang digital,” ujarnya dalam acara Ngopi Sore di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari situs resmi Komdigi pada Selasa (26/08/2025).

Kedua, arena amplifikasi dan astroturfing. AI juga hadir dalam bentuk sistem rekomendasi dan bot yang mampu menggandakan jangkauan isu tertentu. Laporan Freedom House dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa menjelang Pemilu 2024 di Indonesia, disinformasi kian meluas akibat algoritma rekomendasi yang memperbesar dampaknya. Jaringan bot bahkan mampu membuat tagar mendadak viral sehingga menciptakan “anomali bersuara” berupa lonjakan aktivitas yang tidak organik.

Fenomena ini terlihat pula dalam kampanye kebencian yang menunggang isu pengungsi, di mana otomatisasi distribusi konten memperbesar narasi berbahaya. Di sisi lain, ekosistem jurnalisme verifikasi berusaha menahan arus tersebut, namun sering kali tertinggal oleh kecepatan mesin otomatis. Akibatnya, ruang digital menjadi semakin rentan terhadap manipulasi opini publik.

Ketiga, arena pengawasan dan intelijen. Selain memperbesar isu, AI juga digunakan untuk mengawasi. Di tingkat global, teknologi ini dimanfaatkan melalui open-source intelligence (OSINT) untuk memprofilkan pengunjuk rasa, memetakan jaringan, hingga memantau pergerakan massa. Amnesty International menyoroti penggunaan perangkat lunak intelijen seperti Palantir dan Babel Street yang mampu memetakan relasi sosial serta mengidentifikasi individu.

Risiko serupa tidak bisa diabaikan di Indonesia. Pemantauan digital berpotensi menimbulkan efek gentar (chilling effect) yang membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam aksi publik karena takut diawasi. Maka dari itu, penggunaan AI dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga menyentuh ranah kebebasan sipil.

Keempat, arena forensik dan kontra-disinformasi. Perlu diingat, AI tidak selalu hadir sebagai alat pengawasa. Ia juga bisa berfungsi sebagai pelindung. Teknologi deteksi manipulasi visual, pelacakan lintas platform, hingga AI-assisted verification dapat membantu jurnalis dan pemeriksa fakta menghadapi banjir informasi palsu. Misalnya, model visi komputer yang mampu menandai rekayasa gambar, atau sistem cross-platform matching yang dapat melacak asal-usul sebuah klip viral.

Di Indonesia, infrastruktur cek fakta yang berkembang pada Pemilu 2024 menjadi fondasi penting untuk menghadapi tantangan ke depan. AJI dalam publikasi “Jurnalisme Cek Fakta Melawan Disinformasi Pemilu 2024” menekankan pentingnya keterlibatan manusia (human-in-the-loop) dan transparansi metodologi dalam penerapan AI. Artinya, AI dapat menjadi rem terhadap anomali bersuara, bukan hanya gasnya.

3. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh?

Lalu, sejauh mana kecerdasan buatan (AI) boleh masuk ke ranah publik, dan kapan teknologi ini seharusnya ditarik mundur? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika kita menengok bagaimana hukum nasional mencoba menata batasan penggunaan teknologi. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks hanya bisa dipidana apabila menimbulkan kerusuhan nyata di ruang fisik. Maka dari itu, tafsir “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dipersempit agar tidak sekadar mencakup kegaduhan atau perdebatan di ruang digital. Pasal tersebut juga menetapkan sanksi berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

Pertimbangan ini lahir karena rumusan pasal sebelumnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. MK kemudian menafsirkan bahwa kerusuhan yang dimaksud adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik. Artinya, aparat penegak hukum hanya dapat menindak penyebaran hoaks yang berdampak langsung pada keributan nyata di masyarakat, bukan sekadar keramaian di dunia maya. Melalui pembatasan tersebut, ruang digital tetap terbuka bagi kritik dan perbedaan pendapat, sementara fabrikasi informasi yang memicu huru-hara fisik tetap dilarang demi menjaga stabilitas sosial.

Jika di dalam negeri aturan lebih menitikberatkan pada aspek hoaks dan kerusuhan, di tingkat global sudah muncul rambu-rambu yang lebih luas mengenai penggunaan AI. Pertama, EU AI Act yang mewajibkan pelabelan konten deepfake dan konten berbasis AI, sekaligus menerapkan pendekatan berbasis risiko. Kedua, Framework Convention on AI dari Dewan Eropa yang menekankan pentingnya keterkaitan seluruh siklus hidup AI berdasarkan hak asasi manusia, demokrasi, dan prinsip rule of law. Standar internasional ini menegaskan bahwa AI yang sah harus transparan, terukur, dan dapat diaudit, sedangkan praktik manipulatif seperti social scoring atau pengawasan biometrik massal tanpa dasar hukum yang kuat dilarang.

Praktik-praktik baik tersebut menjadi penting bagi Indonesia untuk dijadikan acuan, terutama ketika kebijakan domestik bersinggungan dengan hak berkumpul dan berpendapat di era digital. Hal ini semakin relevan mengingat demonstrasi kini tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga merambah linimasa media sosial. Ketika AI mulai “cawe-cawe” mengatur anomali bersuara, pertarungan bukan lagi soal siapa yang berteriak paling keras, melainkan siapa yang mampu mengendalikan teknologi untuk memperbesar atau meredam suara. Tantangan ke depan adalah menjaga ruang digital agar tetap terbuka bagi kritik dan terlindungi dari manipulasi.