[PUISI] Rumah yang Retak di Tengah Tawa

Aku masih ingat suara pintu dibanting malam itu,

piring pecah jadi saksi,

dan televisi masih menyala menayangkan sinetron remeh

seakan dunia tak peduli sedang ada rumah yang patah.

Di meja, ada amplop kusam: surat cerai.

Tulisan hitam di atas kertas putih itu

lebih dingin daripada AC yang lupa dimatikan.

Sejak itu, rumah bukan lagi rumah.

Aku punya dua alamat, dua kasur,

dan dua lemari yang isinya tak pernah lengkap.

Setiap akhir pekan, aku seperti barang titipan

yang dipindahkan dari satu atap ke atap lain.

Di sekolah, aku iri pada teman-teman

yang ayahnya bisa datang bareng ibu di acara perpisahan.

Aku? hanya menatap kursi kosong di barisan undangan.

Grup WhatsApp keluarga sepi,

hanya berisi forward-an doa pagi dan stiker bunga.

Tak ada lagi foto keluarga dengan caption: “Holiday vibes!”

Sekarang yang ada hanyalah

siapa jemput sekolah, siapa bayar SPP,

dan siapa yang pura-pura kuat di depan anak,

padahal matanya sembab setiap malam.

Kadang aku ingin teriak,

ingin bilang bahwa aku bukan juri

yang bisa menentukan siapa salah, siapa benar.

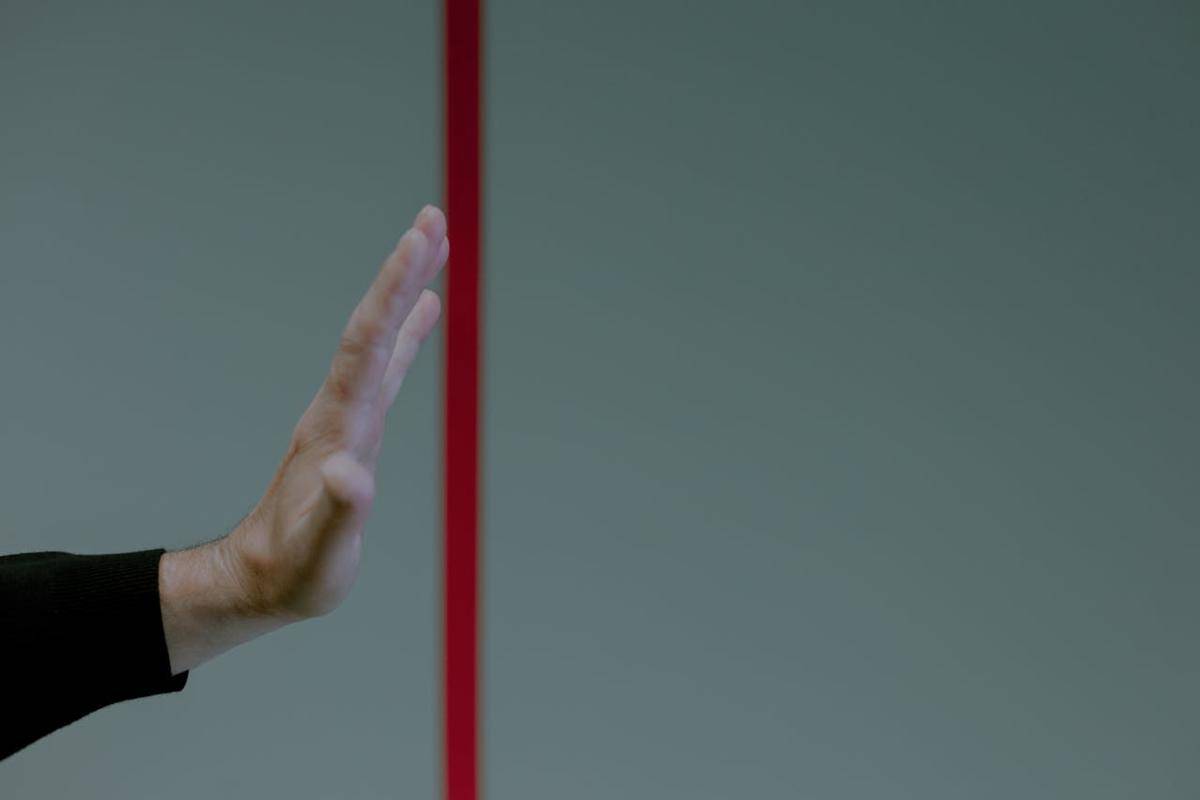

Aku hanya anak yang kehilangan rumah utuh,

yang harus belajar tersenyum meski hatinya retak.

Orang bilang aku harus kuat,

tapi mereka tak pernah tahu rasanya

menutup telinga saat dua orang yang kau sayangi

saling berteriak dengan nada kebencian.

Kini aku belajar pelan-pelan,

bahwa keluarga tak selalu berarti satu atap.

Meski luka ini mungkin tak pernah hilang,

aku masih berharap :

suatu hari nanti, tawa bisa tumbuh kembali,

bukan dari rumah yang sempurna,

tapi dari hati yang rela menerima

bahwa retak pun bisa jadi seni.