Riuhnya Joy Buolamwini dan Algoritma yang Tak Lagi Bisu

- Joy Buolamwini, penyair kode vokal, memperjuangkan keadilan dalam kecerdasan buatan.

- Ia menggugat bias dalam AI yang mengabaikan keragaman warna kulit dan bentuk wajah manusia.

- Mendirikan Algorithmic Justice League sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan digital yang merajalela.

Di tengah riuhnya mesin, berdirilah seorang perempuan yang memilih bersuara. Bukan dengan teriakan lantang, apalagi senjata, melainkan lucutan barisan kode. Joy Buolamwini adalah sosok yang mewujudkan deskripsi singkat ini. Seorang penyair kode yang vokal memperjuangkan keadilan dalam dunia kecerdasan buatan. Ia bukan sekadar ilmuwan komputer, tetapi juga pandai menjahit baris-baris program menjadi suara bagi mereka yang luput terdengar oleh sistem.

Seperti Kartini yang menggugat gelapnya pingitan lewat pena, Joy menggugat bias dalam kecerdasan buatan lewat bahasa mesin. Algoritma yang dulu bisu kini mulai bersuara berkat perjuangannya yang riuh namun tetap anggun. Siapa sangka, dahulu wajah Joy tak dikenali oleh sistem pengenalan wajah.

Bias itu hadir karena mayoritas data pelatihan AI hanya mengenali wajah berkulit terang. Wajah hitam dan ragam warna lainnya seakan terpinggirkan. Joy tidak diam, tidak gentar, dan memilih untuk menyuarakan kenyataan itu. Inilah kiprah Joy Buolamwini yang siapa sangka berani menantang algoritma sehingga membuka jalan agar dunia teknologi menjadi rumah yang lebih ramah bagi semua manusia.

1. Joy bersuara lantang melawan coded gaze yang membungkam wajahnya

Joy Buolamwini bukan hanya seorang peneliti, tetapi juga seorang poet of code (penyair dalam dunia algoritma) yang suaranya menggema lantang di tengah kebisuan sistem yang cacat keadilan. Ia menyebut fenomena itu sebagai coded gaze, sebuah pandangan algoritmik yang secara sistematis menyimpang dari prinsip keadilan, mengabaikan keberagaman warna kulit, dan bentuk wajah manusia. Joy hadir mewakili suara dari yang tak terlihat. Ia menggugat sistem yang dibangun tanpa melihat dirinya dimana sistem yang tidak mencerminkan dunia tempat kita semua hidup. Dalam setiap presentasinya, Joy tidak hanya bicara tentang teknologi, tapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan yang terancam terhapus oleh baris-baris kode yang bias.

Tak sekadar mengangkat isu, Joy mengubahnya menjadi sebuah perlawanan. Pengalaman pribadinya menjadi bukti bahwa bias algoritma bukanlah hal sepele atau kasus terisolasi, melainkan cerminan dari struktur sosial yang lebih besar, di mana kelompok minoritas kerap diabaikan, bahkan dalam sistem otomatis yang seharusnya netral. Dengan keberanian, Joy tidak hanya menyoroti masalah, tetapi menantang sistem untuk berubah. Ia mengajak dunia untuk sadar. Ketidakadilan dalam algoritma bukan semata kesalahan teknis yang tak disengaja, melainkan lahir dari siapa yang membuatnya, bagaimana mereka membangunnya, dan untuk siapa sistem itu bekerja.

2. Semua bermula saat wajahnya tak dikenali sistem pengenalan wajah

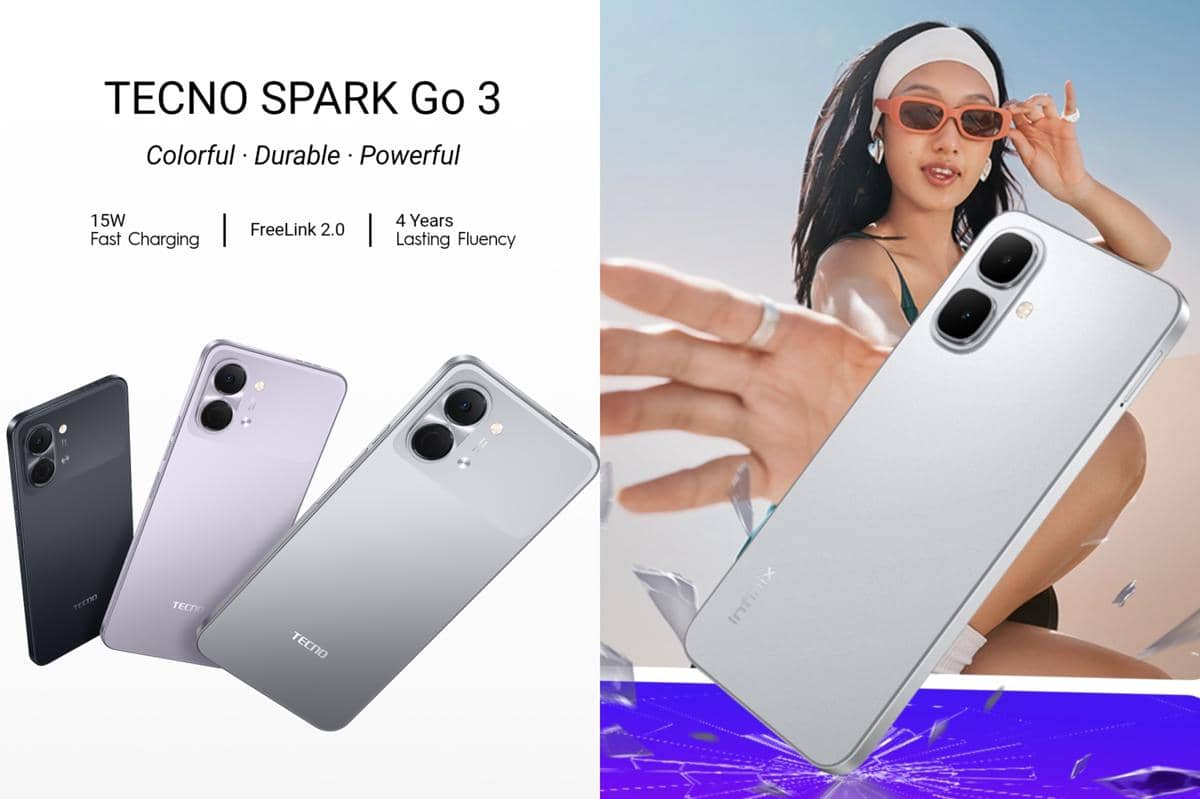

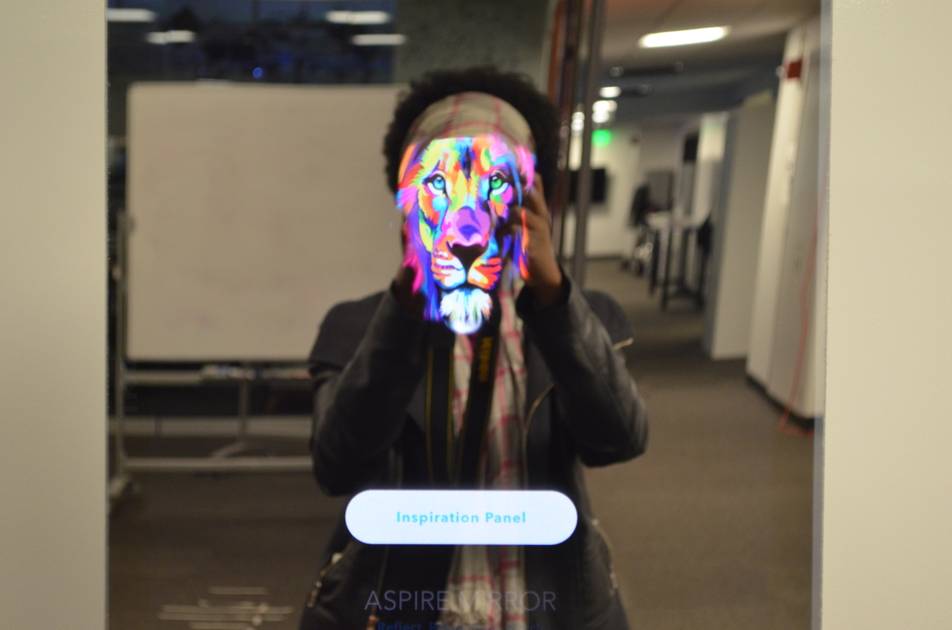

Semuanya bermula dari sebuah ironi yang menyakitkan. Joy mendapati dirinya tak dikenali oleh perangkat lunak pengenal wajah yang ia bangun sendiri. Untuk menguji sistem dalam proyek Aspire Mirror, ia bahkan harus mengenakan topeng putih agar wajahnya bisa terbaca oleh kamera. Keanehan itu bukan sekadar bug teknis, itu adalah petunjuk awal bahwa ada yang sangat keliru dalam sistem-sistem canggih yang selama ini dibanggakan dunia teknologi.

Pengalaman serupa terus menghantui langkahnya. Dari tugas kuliah saat robot sosial tak mampu mengenali wajahnya, hingga demonstrasi teknologi di Hong Kong yang kembali gagal mendeteksinya, Joy semakin yakin bahwa persoalan ini bukanlah insiden terisolasi. Ia menyadari bahwa perangkat lunak itu dibangun di atas data yang homogen. Sungguh tidak mencerminkan keragaman wajah manusia, terutama mereka yang berkulit gelap. Dari sini, Joy mulai menggali akar masalah dimana pelatihan data yang tak inklusif dan para perancang sistem yang luput dari kesadaran akan pentingnya representasi. Maka, dari ketaknampakan wajahnya, Joy justru menemukan misi hidupnya.

3. Algorithmic Justice League adalah ruang perlawanan terhadap ketidakadilan

Dari keterasingannya dalam sistem pengenal wajah, Joy memilih untuk tidak diam. Ia mendirikan Algorithmic Justice League (AJL), sebuah wadah yang bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga menjadi ruang perlawanan terhadap ketidakadilan digital yang kian merajalela. Melalui platform ini, Joy membuka pintu bagi siapa pun untuk melaporkan ketimpangan algoritma, meminta audit terhadap sistem AI, dan menjadi bagian dari gerakan keadilan algoritmik. Di saat banyak orang memuja kecanggihan teknologi sebagai kebenaran mutlak, Joy mengajak publik untuk tertawa pahit, berdiskusi serius, dan bergerak nyata dalam satu napas yaitu melawan coded gaze.

Ruang ini bukan sekadar kelakar teknologi, melainkan laboratorium sosial dimana tempat bias diuji, disuarakan, dan dilawan. Di tengah geliat revolusi digital, Algorithmic Justice League hadir sebagai jembatan antara dunia teknis dan realitas manusia. Melalui kampanye seperti Selfies for Inclusion, Joy mengajak masyarakat menciptakan data pelatihan yang lebih beragam, membongkar ilusi netralitas algoritma, dan menumbuhkan kesadaran bahwa teknologi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal etika. AJL menjadi bukti bahwa aktivisme bisa hadir dalam bentuk kode dan perubahan bisa bermula dari pengalaman pribadi yang terpinggirkan.

4. Joy mengubah pandangan bahwa sistem AI harus adil, bukan sekadar canggih

Di tangan Joy, kecerdasan buatan bukan lagi sekadar tentang kecepatan proses atau ketepatan hasil, melainkan tentang siapa yang diikutsertakan dalam proses itu. Ia menyulap AI dari sistem yang kaku dan eksklusif menjadi alat yang bisa dibentuk untuk lebih adil dan inklusif. Joy menunjukkan bahwa teknologi tak seharusnya dibuat hanya untuk mayoritas, melainkan harus merepresentasikan semua dari berbagai ras, gender, hingga latar belakang sosial. Dengan pendekatan puitis dan kesadaran sosial yang tajam, ia mengubah wajah AI dari sesuatu yang dingin dan impersonal menjadi hangat dan penuh nilai.

Ia membawa AI turun dari menara gading ilmuwan, langsung menyentuh realitas sosial. Ketika kebanyakan developer (pengembang) terjebak pada efisiensi dan performa teknis, Joy datang membawa misi yang lebih mulia yakni membangun AI yang berempati. Di tangannya, AI tidak hanya dididik untuk cerdas, tetapi juga diajarkan untuk bijak. Teknologi yang biasanya dibangun untuk pasar, ia arahkan untuk masyarakat. Ia memperluas cakrawala kita dalam memandang AI. Bukan hanya sebagai alat, melainkan juga sebagai cermin tentang siapa kita, dan apa yang kita anggap penting.

5. Joy menerjemahkan perjuangannya dalam satu frasa yaitu 'Habis bias, terbitlah keadilan algoritma'

Joy menawarkan harapan bahwa setelah bias dikenali dan ditumbangkan, yang akan terbit adalah keadilan algoritma. Ia percaya bahwa sistem yang adil bukanlah mimpi, melainkan buah dari keputusan sadar atas tiga pertanyaan mendasar yang menjadi inti gerakannya: siapa yang menulis kode, bagaimana kode itu ditulis, dan untuk tujuan apa kode itu digunakan. Bagi Joy, coding bukan sekadar urusan sintaks dan fungsi, tapi juga tanggung jawab moral dan arah sosial. Lewat pendekatan “incoding,” Joy mengajak kita merefleksikan tiga hal penting: who codes, how we code, and why we code.

Ia berhasil mengemas perlawanan terhadap ketidakadilan dalam narasi yang menggugah dan menginspirasi. Berkat kecerdasan teknis dan ketajaman sosial, Joy menyulap kisah pribadinya menjadi gerakan global. Ia membuktikan bahwa ketika kita mampu membongkar bias tersembunyi dalam sistem, kita juga mampu membangun teknologi yang lebih adil bagi semua. Di dunia tempat wajah bisa menentukan apakah seseorang dikenali atau diabaikan, Joy hadir untuk memastikan bahwa tak ada lagi yang tak terlihat. Karena di balik layar, keadilan pun bisa dikodekan.

Jika Kartini menggugat pingitan lewat tulisan, maka Joy menggugat diskriminasi digital lewat algoritma. Keduanya menghadapi sistem yang tidak adil. Bedanya, Kartini melawan penjajahan kolonial, sementara Joy menantang penjajahan data yang membutakan mesin terhadap keragaman manusia.

Melalui proyek “Selfies for Inclusion,” Joy mengajak publik untuk turut serta menciptakan training sets yang lebih inklusif. Ia ingin agar wajah-wajah dari seluruh spektrum manusia hadir dalam data pelatihan, agar AI tak lagi hanya mengenali “yang biasa,” tapi juga “yang berbeda.” Joy mengingatkan kita bahwa algoritma bukan sekadar kumpulan rumus tanpa nyawa. Mereka bisa bias, bisa buta, bahkan bisa membisu.

Dalam setiap baris kode yang ia tulis dan rajut, ada semangat "Kartini" yang hidup kembali. Bukan dalam bentuk surat kepada sahabatnya di Belanda, tapi dalam bentuk machine learning models yang lebih adil. Joy Buolamwini telah membuktikan bahwa di tengah sunyinya dunia algoritma, perempuan bisa menciptakan riuh. Riuh yang membuka mata. Riuh yang tak lagi bisu.