Petani Pakistan Gugat Perusahaan Jerman atas Dampak Banjir 2022

Pakistan alami kerugian ekonomi hingga Rp498 triliun akibat banjir 2022

RWE klaim operasikan pabriknya sesuai dengan hukum yang berlaku

Aktivis berusaha menyeret perusahaan pencemar ke pengadilan

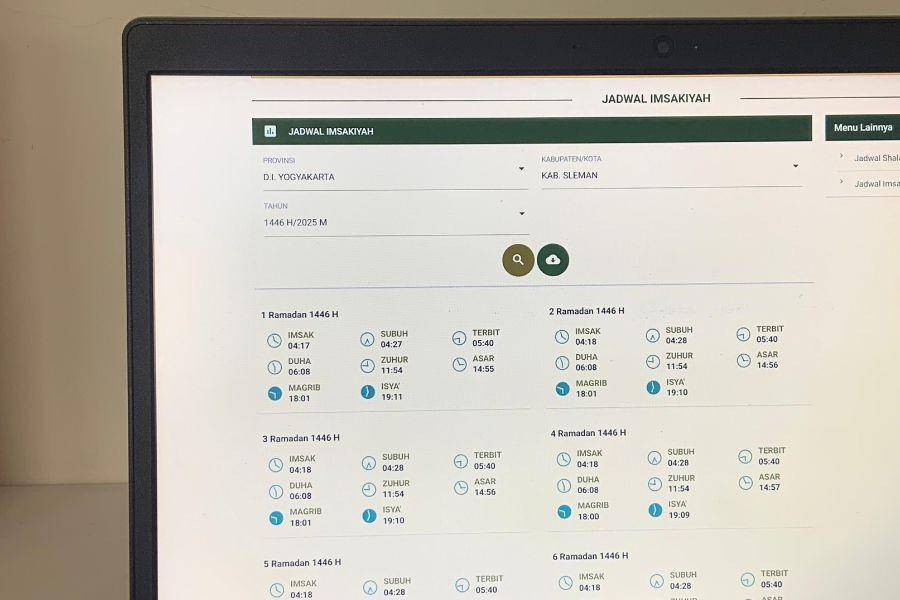

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 43 petani dari wilayah Sindh, Pakistan, berencana mengambil langkah hukum terhadap dua perusahaan penghasil polusi terbesar di Jerman. Mereka menuntut pengakuan tanggung jawab dan kompensasi atas hancurnya mata pencaharian mereka akibat banjir besar yang melanda Pakistan tiga tahun lalu.

Pada Selasa (28/10/2025), pengacara yang mewakili para petani tersebut mengirimkan surat resmi kepada perusahaan energi RWE dan produsen semen Heidelberg, memberitahukan niat mereka untuk mengajukan gugatan hukum akhir tahun ini apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

"Kami mengonfirmasi bahwa hari ini kami telah menerima surat dari sebuah firma hukum yang meminta kompensasi atas dugaan kerusakan terkait iklim. Kami sedang meninjau surat ini,” kata seorang juru bicara perusahaan Heidelberg, dikutip dari The Guardian.

1. Pakistan alami kerugian ekonomi hingga Rp498 triliun akibat banjir 2022

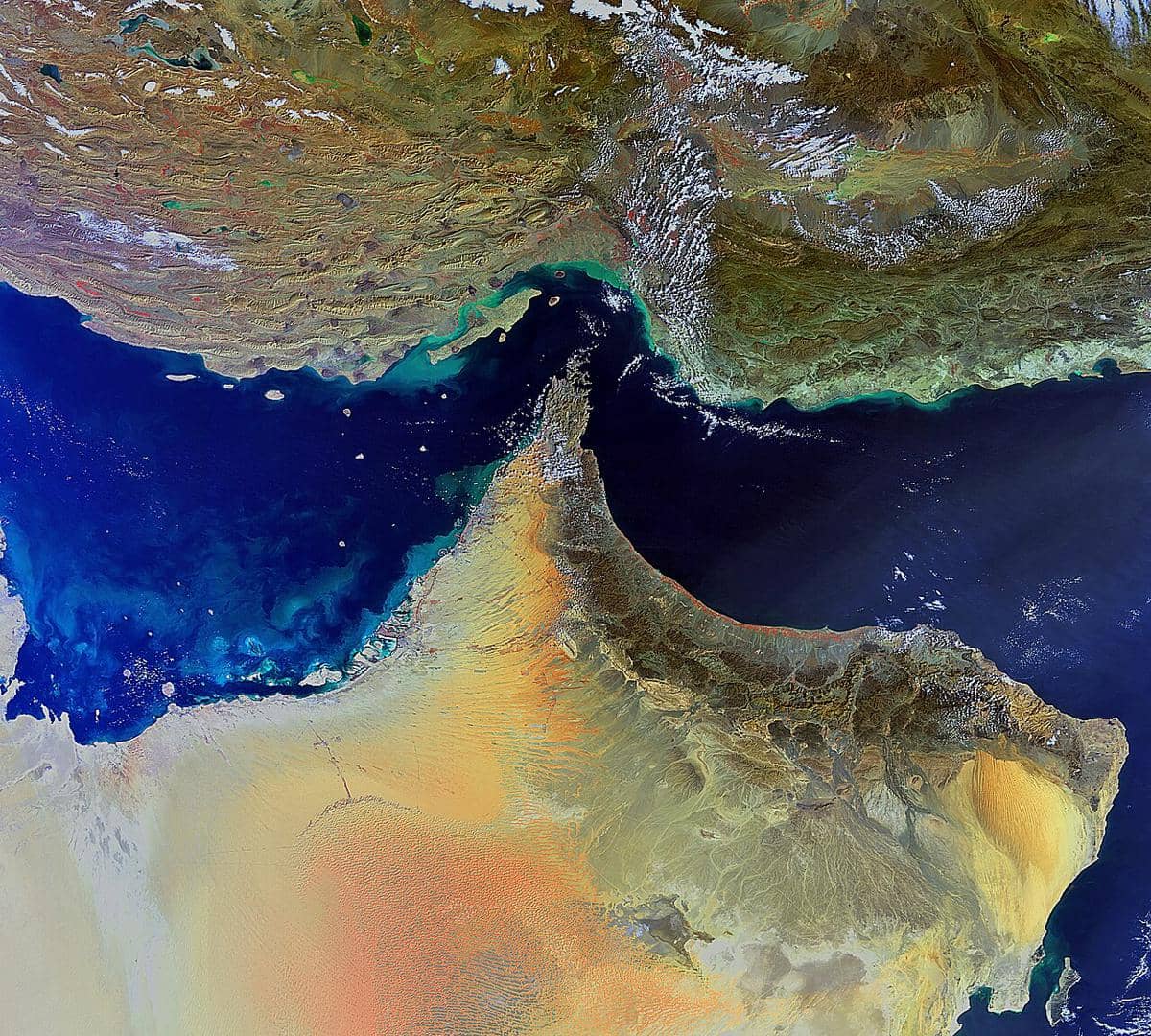

Menurut Indeks Risiko Iklim global, Pakistan merupakan negara yang paling terdampak oleh cuaca ekstrem pada 2022. Pada musim panas tahun itu, banjir bandang yang dipicu hujan deras merendam sepertiga wilayah negara itu, menewaskan sedikitnya 1.700 orang, menghancurkan lahan pertanian dan menimbulkan kerugian ekonomi hingga 30 miliar dolar AS (sekitar Rp498 triliun).

Wilayah Sindh menjadi daerah yang paling terdampak parah, dengan banyak distrik yang tetap tergenang air selama lebih dari setahun. Selama periode tersebut, seluruh lahan milik para penggugat terendam banjir, menyebabkan tanaman padi dan gandum mereka gagal panen hingga dua kali.

Menurut data terbaru dari Climate Accountability Institute, RWE bertanggung jawab atas 0,68 persen emisi gas rumah kaca industri global sejak 1965 melalui produksi bahan bakar fosilnya, sementara Heidelberg menyumbang sedikitnya 0,12 persen melalui produksi semen.

“Mereka yang menyebabkan kerusakan seharusnya juga harus menanggung konsekuensinya. Kami, yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis iklim, justru kehilangan rumah dan mata pencaharian, sementara perusahaan-perusahaan di negara kaya di utara terus meraup keuntungan," kata Abdul Hafeez Khoso, salah seorang penggugat.

2. RWE klaim operasikan pabriknya sesuai dengan hukum yang berlaku

Tim hukum di Pakistan berharap dapat melanjutkan perjuangan dari gugatan iklim terhadap RWE yang gagal awal tahun ini. Dalam kasus tersebut, seorang petani dan pemandu gunung asal Peru, Saúl Luciano Lliuya, tidak dapat membuktikan bahwa rumahnya secara langsung terancam banjir gletser. Meski demikian, hakim menyatakan bahwa secara teoretis, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan akibat perubahan iklim melalui proses perdata di pengadilan Jerman.

Mengenai kasus Lliuya, RWE menyatakan bahwa mereka selalu mengoperasikan pabriknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Akan menjadi kontradiksi yang tidak dapat didamaikan jika negara mengizinkan emisi CO2, mengaturnya secara rinci dan dalam beberapa kasus bahkan mewajibkannya, tetapi di saat yang sama memberlakukan tanggung jawab perdata secara surut atas emisi tersebut," kata perusahaan tersebut.

3. Aktivis berusaha menyeret perusahaan pencemar ke pengadilan

Para aktivis iklim kini semakin gencar menuntut perusahaan pencemar di pengadilan atas kontribusi mereka terhadap pemanasan global. Pekan lalu, sekelompok penyintas topan di Filipina mengumumkan bahwa mereka akan menggugat perusahaan Shell di pengadilan Inggris. Pada September, pengadilan di Swiss juga menggelar sidang pertama atas gugatan yang diajukan empat warga Pulau Pari, Indonesia, terhadap perusahaan semen asal Swiss, Holcim.

Clara Gonzales, direktur program bisnis dan hak asasi manusia di Pusat Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Eropa, yang juga mendukung gugatan terhadap Holcim, mengatakan bahwa pihaknya berharap dapat membawa kasus hukum ini ke tingkat yang lebih jauh.

"Krisis iklim bukan lagi ancaman teoretis; ini adalah kenyataan yang sedang terjadi. Diplomasi mungkin telah gagal melindungi komunitas yang terdampak, tetapi hukum seharusnya berpihak pada mereka. Sudah saatnya menarik garis yang jelas: perusahaan besar penghasil karbon tidak boleh lolos dari prinsip ‘pencemar membayar’," ujarnya.