[OPINI] COVID-19 di Antara Culture Set dan Krisis Literasi

Baru-baru ini polisi & TNI dibuat kewalahan saat menertibkan masyarakat yang masih nongkrong di warung, cafe dan tempat nongkrong lainnya. Penertiban itu menyusul adanya seruan dari pemerintah kepada segenap warganya untuk sementara waktu tetap tinggal di rumah demi mencegah semakin banyaknya penularan pandemi COVID-19.

Nampaknya, imbauan presiden untuk menerapkan physical distancing atau menghindari kerumunan itu masih ditanggapi dingin oleh sebagian masyarakat. Padahal, seminggu sebelumnya Presiden memberlakukan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai perusahaan plat merah. Presiden tak main-main, pelajar pun tak luput diminta untuk distance learning atau belajar dari rumah.

Meski demikian, upaya preventif pemerintah itu guna menekan laju pertumbuhan eksponensial pandemi COVID-19 ini dinilai belum efektif. Oleh karena itu, aparat masih terus bergerak menyisir titik-titik yang menjadi berkumpulnya warga. Siapa sangka, upaya persuasif dan dialogis aparat itu malah diabaikan. Bahkan, aparat sempat ditertawakan saat mengimbau berkali-kali karena masyarakat menganggap COVID-19 ini biasa-biasa saja.

Fenomena ini pun terjadi di sejumlah daerah. Tak sedikit masyarakat yang masih melakukan rutinitasnya seperti biasa. Nongkrong, ngopi, merokok dan akses wifi untuk game online. Kopinya hanya secangkir tapi ngobrolnya beberapa jam. Begitulah culture set kami sebagai orang timur yang tinggal di negeri dulunya bernama nusantara. Sebelum era disrupsi, nongkrong atau nyangkruk dalam idiom jawa sudah menjadi budaya turun temurun.

i era orde baru misalnya. Generasi milenial pada zaman itu juga mempunyai kebiasaan yang sama dengan generasi milenial zaman now. Meski keberadaan kedai kopi atau warung dulunya tak menjamur seperti sekarang. Budaya nongkrong atau jagong gayeng memang sudah melekat dan menjadi wadah masyarakat untuk bertukar pikiran. Kopi dan rokok adalah menunya. Substansi dari nongkrong itu sendiri adalah obrolannya.

Mengubah kebiasaan masyarakat yang telah mendarah daging itu bukanlah perkara mudah. Seperti adagium "hidup tak semudah membalik telapak tangan". Meski telah diingatkan berulang kali, imbauan itu masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri (red: dianggap angin lewat). Apalagi masyarakat kita ini memiliki interaksi sosial budaya yang cukup dominan dibanding tipologi masyarakat di negara-negara lain.

Saya dengan seorang teman yang berprofesi sebagai guru pernah mengajak nongkrong warga asal Jerman di sebuah kedai kopi dengan tujuan untuk mengenalkan budaya kami. Saat itu, ia kebetulan menjadi native speaker di lembaga pendidikan formal. Belum genap 10 menit kami duduk, warga Jerman itu meminta bergegas kembali ke sekolah. Menurutnya, budaya seperti ini hanyalah membuang-buang waktu karena ia sejak kecil dididik dengan prinsip "Time is Money".

Krisis Literasi?

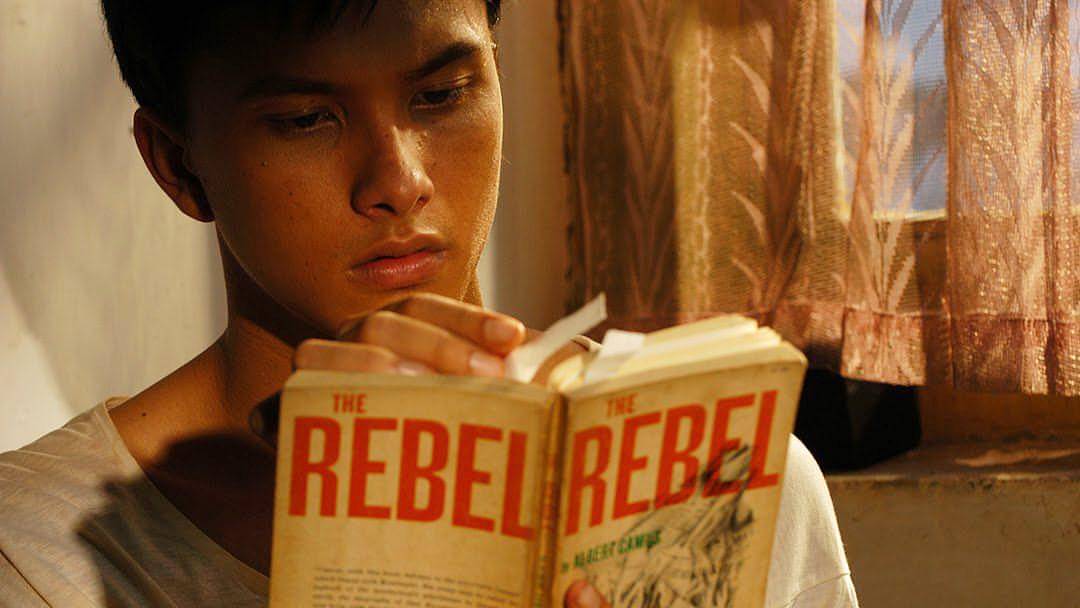

Selain faktor culture set, hal fundamental yang membuat masyarakat apatis terhadap COVID-19 adalah literasi. Definisi literasi bukan hanya sekedar menulis dan membaca saja. Sebab, literasi adalah software yang bisa membuka cakrawala berpikir setiap orang. Dengan literasi orang tak sekedar mengetahui apa yang kasat mata tapi bisa juga menganalisa hal-hal yang tak kasat mata. Bahkan, bisa melakukan simulasi di kepala dan mengkalkulasi impact jangka pendek serta panjangnya.

Berbeda dengan negara-negara lain. Negara kita ini tingkat literasinya dikenal sangat rendah. Hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) rilisan Organisation for Economic Co-Operation and Develompent (OECD) tahun 2015 menunjukkan dari 70 negara yang disurvei, Indonesia berada pada ranking 62.

Maka tak berlebihan jika sastrawan besar, Pramoedya Ananta Toer melahirkan frasa "Membacalah jika ingin tahu dunia". Pram secara eksplisit, menitipkan pesan pentingnya kepada kita bahwa dengan membaca, membuat kita tahu isi dunia beserta fenomenanya. Dengan tingkat literasi yang tinggi, setiap individu tentu akan memiliki cara berpikir yang out of the box dan konsep dasar dalam melihat dunia luar beserta fenomenanya.

Minimnya basis pengetahuan atau literasi sains inilah yang menjadikan awal ketidaktahuan masyarakat terhadap munculnya virus dari zaman ke zaman. Virus bisa disebut benda mati karena bisa dikristalkan. Tetapi virus juga bisa disebut sebagai makhluk hidup karena memiliki asam nukleat (DNA/RNA) yang bisa meniru menggandakan dirinya sendiri. Tentu dengan sifat penularannya yang berbeda-beda. Menurut sejumlah ahli virologi, Covid-19 ini bisa menular dari orang yang sehat ke orang yang kurang sehat. Hal semacam inilah yang jarang diketahui masyarakat. Tak heran, jika sebagian masyarakat tetap santuy dan menganggap COVID-19 ini biasa-biasa saja.

Berbeda dengan Sars, Mers dan Ebola. Virus Corona baru ini memiliki masa inkubasi yang cukup lama. Sebagian dari mereka juga tak menyadari bahwa penularan COVID-19 ini lebih cepat ke seluruh dunia dibanding dengan virus-virus sebelumnya lantaran moda transportasi publik dan infrastruktur saat ini mudah diakses masyarakat serta terkoneksi di berbagai belahan dunia. Buktinya, baru 4 bulan terhitung munculnya COVID-19 di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok 17 november lalu. Covid-19 ini sudah menjangkiti di 196 negara di dunia.

Setiap harinya, kasus COVID-19 di dunia terus bertambah. Mengutip Worldometer, grafik kasus COVID-19 ni terus naik dan tembus di angka 471.417 (26/03/20). Dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 21.295 dan pasien sembuh mencapai 114.642. Data tersebut menunjukkan bahwa mata rantai penularan pandemi COVID-19 laju pertumbuhan eksponensial COVID-19 semakin tinggi dan masih berlangsung di sejumlah negara.

Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 sudah mencapai angka 790 dengan pasien yang sembuh berjumlah 31 dan meninggal sebanyak 58 orang, termasuk para dokter dan tim medis yang selama ini turut menanganinya. Tak bisa dibayangkan jika COVID-19 ini kasusnya terus bertambah di negeri kita. Berapa banyak lagi jumlah dokter dan tim medisnya yang harus mati karena COVID-19 ini?

Kasus COVID-19 di Italia setidaknya bisa menjadi tamparan keras bagi kita. Italia yang memiliki kapasitas pelayanan dan teknologi medis yang lebih baik dari kita ternyata kewalahan menangani kasus ini. Penyebabnya sepele. Warga Italia menganggap remeh COVID-19 dan tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Alhasil, pertumbuhan eksponensial COVID-19 di negara yang memiliki 2 keajaiban dunia ini signifikan. Kini, Italia sedang banjir air mata lantaran jumlah pasiennya yang meninggal terbanyak di dunia. Sebesar 7.503 orang.

Dulu perjuangan para pahlawan di era pra kemerdekaan dalam melawan penjajah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi negara. Saat inilah kita sebagai pahlawan di era revolusi industri 4.0 berjuang melawan COVID-19 dengan rela mengorbankan budaya ngopi kita di warkop atau cafe untuk diganti ngopi di rumah demi negara. Maka tinggalah sementara waktu di rumah karena itu adalah kunci untuk mencegah kewalahan sistem kesehatan. Jika tak memungkinkan lockdown negara, apalagi lockdown kota, ayo lockdown ego kita dengan Stay at Home!