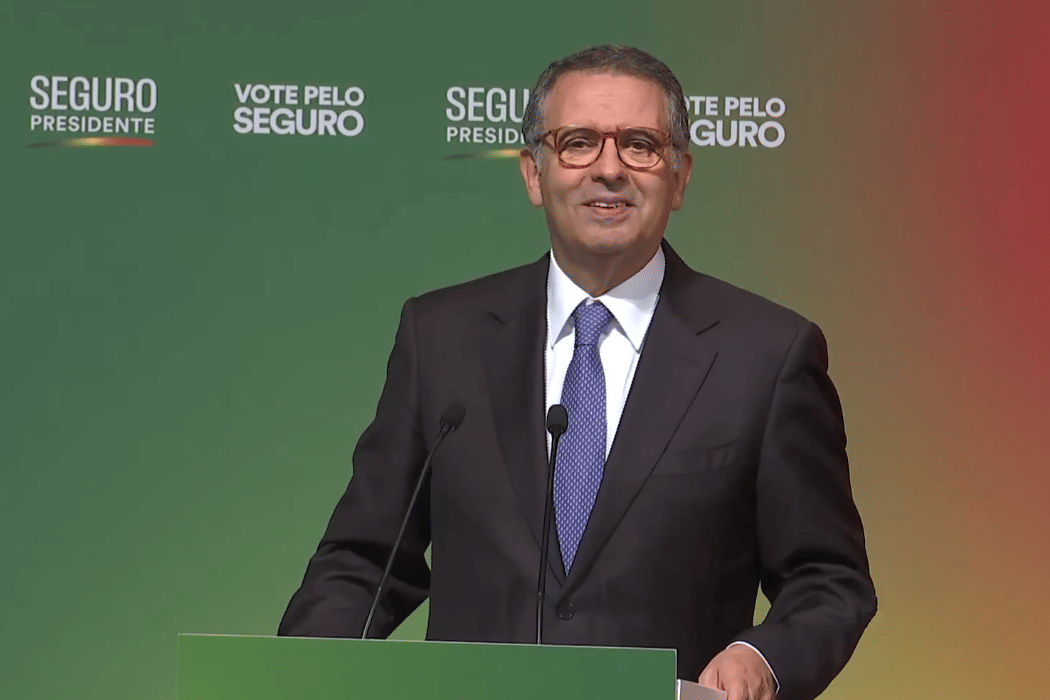

OPINI: Memaknai Kontradiksi Kartini

Oleh Christian Simbolon dan Yetta Tondang

JAKARTA, Indonesia — Memperingati Hari Kartini tahun ini, dua editor Rappler Indonesia berusaha memaknai kontradiksi kehidupan Kartini dari sudut pandang pria dan wanita. Tentang hidup, perjuangan, kritik dan posisi Kartini di masa lalu dan masa kini.

Christian: Ada kontradiksi di sejarah hidup Kartini

Cinta ataupun tak cinta, bagi seorang perempuan berpikiran maju bukanlah pilihan mudah menikahi seorang pria yang 26 tahun lebih tua. Apalagi, pria itu sudah memiliki tiga istri dan 12 anak. Tapi itulah yang dilakukan Raden Adjeng (RA) Kartini.

Pada November 1903, dia menyerah pada tuntutan sang ayah, Bupati Jepara Raden Mas Adipati Ario Sosrodiningrat. Di usia yang menginjak 24 tahun, oleh sang ayah, Kartini dinikahkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat. Padahal, ketika itu Kartini sedang bersiap untuk menempuh pendidikan di Belanda. Sesuatu yang selalu diimpi-impikannya sejak masih kanak-kanak.

Terkesan ironis memang. Kartini yang dianggap seorang feminis kalah terhadap tuntutan tradisi ketika itu. Walhasil, tak aneh jika sementara perempuan hari-hari ini kerap mempertanyakan kepahlawanan Kartini. Pun, ketokohannya sebagai salah seorang perempuan feminis pertama di Indonesia.

Dengan sedikit nyinyir, seorang teman perempuan bahkan pernah berkata, “Wajar kalau Kartini punya pemikiran lebih maju. Dia kan anaknya bupati. Makanya bisa sekolah di sekolah Belanda. Selain surat-menyurat dan dibukukan, sebenarnya apa coba karya dia? Zaman sekarang, perempuan yang jauh lebih banyak karyanya dari Kartini kan banyak,” ujarnya.

Bukan hanya di masa kini saja. Di masa lalu, banyak perempuan dunia yang pemikirannya jauh lebih maju daripada Kartini. Selain Habis Gelap, Terbitlah Terang, kita pun tak banyak tahu pemikiran Kartini lainnya. Apalagi, sejak di Sekolah Dasar (SD), hanya citra positif yang dimunculkan buku sejarah. Feminisme terlalu berat untuk anak SD. Fakta bahwa Kartini dipoligami pun rasa-rasanya tak sesuai untuk diajarkan.

Karena itu, tak heran jika sebagian dari kita merasa janggal ketika mengenal Kartini lebih jauh. Ada kontradiksi di sejarah hidup Kartini.

Namun demikian, tak adil mengukur kepahlawanan Kartini memakai kaca mata generasi kita. Pasalnya, apa yang dilakukan Kartini cukup bikin ketar-ketir para pemeluk erat tradisi. Dia misalnya, mempertanyakan keharusan perempuan menikah muda dan memperjuangkan pendidikan yang setara bagi kaum hawa dan laki-laki. Sesuatu yang dianggap given pada masa itu. Dan lagi, pada masa itu, Indonesia masih berada di bawah jajahan Belanda. Pendidikan ketika itu mahal, dan umumnya hanya jadi privilige kaum bangsawan.

Setidaknya seperti yang terekam dalam buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Toer, tokoh Minke yang juga anak bangsawan, harus berjuang keras untuk bisa lepas dari cengkraman tradisi yang ditanamkan oleh sang ayah kepadanya dan memilih jalan hidupnya. Padahal dia laki-laki. Padahal, dia hanya tokoh fiksi. Sedangkan Kartini, nyata. Dan dia, perempuan.

Tak hanya itu. Tak adil pula jika kita hanya memandang pernikahan Kartini dengan sang Bupati Rembang sebagai tanda Kartini melambaikan bendera putih. Jika berandai-andai, bisa saja Kartini pulang dari sekolah Belanda tanpa membawa apa-apa. Di lain sisi, lewat pernikahan, setidaknya Kartini bisa ‘memaksa’ penguasa Rembang mengabulkan salah satu mimpinya: mendirikan sekolah bagi kaum perempuan pribumi.

Karena itu, akan lebih tepat memaknai Kartini sebagai perempuan yang terbatas, baik dari sisi kemampuan dan pengaruh. Namun, di tengah segala keterbatasannya itu, Kartini masih bisa 'menyalakan lilin', melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Tak hanya sekadar manut pada tradisi, yang kini kita tahu sudah basi.

Pernikahan Kartini mungkin sebuah pengorbanan. Atau bisa jadi memang didasari cinta. Tapi yang jelas, kita tahu, Kartini mencoba berontak. Dan dia memilih. Itu sesuatu yang hingga kini masih tidak berani (atau bahkan tidak bisa) dilakukan banyak perempuan di abad ke-21.

Kartini, bisa dikata, adalah katalis. Dan, emansipasi yang diimpikannya belum final. Jauh dari ideal. Sebagaimana frasa ‘aku perempuan’ belum semeyakinkan ‘aku laki-laki’.

Yetta: Sebagai 'pembuka jalan'

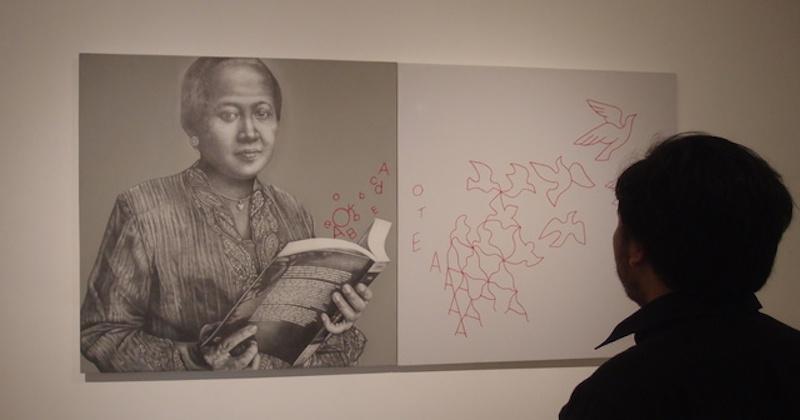

Melihat sosok Kartini dan memperingati hari lahirnya setiap tanggal 21 April seperti hari ini selalu menerbitkan rasa penasaran di benak saya, seorang perempuan yang lahir dan besar di Indonesia.

Sejak kecil, saya dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia pastilah sudah familiar dengan kisah Kartini dan usahanya menyetarakan posisi, harkat dan martabat perempuan dengan laki-laki. Dan tumbuh besar, sosok Kartini tentu banyak menginspirasi saya, seiring saya belajar lebih lagi tentang perjuangan, hidup dan persoalan yang dilaluinya.

Tapi kemudian sesekali insting kritis dan penasaran itu kembali muncul, terutama jika mendekati peringatan Hari Kartini. Apa benar yang dilakukan Kartini se-menginspirasi itu sampai ia dijadikan tokoh emansipasi sentral di kehidupan sejarah dan bangsa Indonesia? Atau apakah karena saya kurang benar-benar mempelajari sosoknya saja?

Saya sempat gamang, karena meski bukan ahli sejarah, tapi saya tahu bahwa Kartini lahir dan besar di keluarga yang berada. Akses yang dimilikinya terhadap karya sastra, buku dan informasi-informasi dunia luar tentu berbeda dengan yang dimiliki oleh perempuan biasa saat itu. Tentu itu jadi nilai plus.

Tapi mungkin yang membuatnya berbeda adalah karena ia berani mendobrak kebiasaan kehidupan priyayi dan membagikan ilmu itu setidaknya pada orang-orang terdekatnya.

Yang juga bikin saya agak bertanya-tanya adalah karena keputusan Kartini untuk mau dijadikan istri keempat Bupati Jepara Raden Mas Adipati Ario Sosrodiningrat di usianya yang terbilang sangat muda. Saya sempat berpikir-pikir, bagaimana bisa Kartini 'menyerah' begitu saja dengan hidupnya? Bukankah dia tidak belajar dari status ibunya? Ke mana semua pendidikan dan kemajuan cara berpikir yang diperjuangkannya? Kenapa tidak melawan? Semua pertanyaan itu muncul tak henti.

Belum lagi anggapan yang dipikirkan banyak orang (dan terkadang saya juga) soal banyaknya sosok pahlawan perempuan lain yang dimiliki Indonesia yang sepertinya kurang 'populer' mewakili tokoh emansipasi dibanding Kartini. Sebut saja Cut Meutia, Cut Nyak Dien, Maria Christina Tiahahu, Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang sampai Maria Walanda Maramis. Padahal kebanyakan dari pahlawan perempuan ini benar-benar berjuang di medan perang secara fisik. Tapi kenapa Kartini yang muncul sebagai ikon emansipasi perempuan?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya sempat berdiskusi dengan seorang teman perempuan juga tentang bagaimana ia melihat sosok Kartini sebelum saya menuliskan opini ini. Satu pesan yang saya dapat darinya cukup mengena dan seakan bisa menumbangkan keraguan saya akan sosok Kartini yang tadinya sempat saya 'pertanyakan' fungsi emansipasinya sesungguhnya.

Bahwa sesungguhnya tak ada gunanya membandingkan Kartini dengan pahlawan lain karena semua berjuang di bidangnya masing-masing. Tak ada yang lebih unggul satu dari lainnya. "Dia membuka cakrawala, membuka akses dan mengubah pandangan. Dia membuka jalan buat mereka, bahkan buat loe dan gue sampai sekarang untuk perempuan bisa melihat dunia ini dari sudut pandang yang berbeda. Semua karena pengetahuan dia yang dia bagi ke perempuan lain," ujar teman saya ini.

Semua memang harus dilihat dari kacamata berbeda. Apa yang dilakukan Kartini saat itu, di masa itu, seperti proyeksi dari apa yang akan terjadi di masa depan. Pandangan yang terbuka dan akses terhadap informasi dan kemajuan oleh perempuan, itu yang diperjuangkan Kartini saat itu. Pesan itu yang ingin disampaikan Kartini saat itu dan tentu abadi hingga kini.

Saya berusaha memahami lebih lagi. Soal keputusannya untuk menikah dan terlibat di arus poligami, tentu sesuatu yang harus dipahami dengan konteks periode waktu di kala itu. Yang saya lakukan selama ini adalah memahaminya dengan kacamata masa kini. Tentu tak sejalan. Mungkin jika Kartini hidup di masa kini, bisa jadi pilihannya akan berbeda. Mungkin.

Pastilah sulit mendobrak tradisi Jawa yang sangat ketat dan kukuh di zaman itu. Sekuat apapun Kartini melawan, sistem yang dihadapinya sudah sangat terstruktur dan kokoh. Yang kuat tidak selalu bisa ditaklukkan dengan yang sama kuat. Mencoba melawan semuanya itu, pada saat itu, mungkin adalah hal yang konyol untuk dilakukan. Mungkin Kartini menyadari itu. Seperih apapun pilihannya, Kartini berani memilih dan menjalani skenario hidupnya. Untuk itu, saya perlahan mengaguminya.

Berbeda dengan Kartini di masa lalu, mungkin lebih mudah bagi saya dan perempuan lainnya di masa kini untuk memilih dan mungkin berkata 'tidak' pada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran. Dan ada andil pemikiran dan aksi Kartini di setiap pilihan perempuan-perempuan Indonesia ini.

Sekarang saya berpikir tentang apa yang dipikirkan Kartini di hari-hari terakhir hidupnya. Apakah ia pernah berpikir bahwa lentera yang 'dinyalakannya' masih akan terus bersinar sampai detik ini? Menyesalkah dia 'berkorban' jadi istri keempat demi keluarganya? Tahukah dia bahwa pada akhirnya ia mengubah banyak pemahaman dan cara pandang perempuan di Indonesia?

Hanya Kartini yang tahu jawabannya. Dan mungkin Kartini sudah tahu jawabannya sejak awal dia berjuang lewat surat-suratnya. Seperti yang tercantum satu bait suratnya tertanggal 7 Oktober 1900 yang ditujukan pada Nyonya RM. Abendanon-Mandri di bawah ini:

“Saya tahu, jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, penuh duri, onak, lubang; jalan itu berbatu-batu, berjendul-jendul, licin … belum dirintis! Dan walaupun saya tidak beruntung sampai di ujung jalan itu, walaupun saya sudah akan patah di tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia.”

—Rappler.com