[OPINI] PSU: Pemilu yang Tak Pernah Usai

![[OPINI] PSU: Pemilu yang Tak Pernah Usai](https://image.idntimes.com/post/20250220/apa-itu-kekuasaan-tertinggi-ada-di-tangan-rakyat-pemegang-kekuasaan-tertinggi-kekuasaan-rakyat-tidak-sebatas-pemilu-9cde86371d7fc78c91ae80a6ffab250e-58001a20dcfff49690849b0fafc575ae.jpg)

Pemilu, di negeri ini, tak pernah benar-benar selesai.

Di atas kertas, ada satu hari yang ditandai dalam kalender. Hari di mana warga berbondong-bondong ke TPS, mencoblos calon yang mereka percayai, lalu pulang dengan harapan bahwa satu suara mereka berarti. Di atas kertas, demokrasi berjalan dalam satu mekanisme yang pasti: pemilihan, penghitungan, pengumuman, dan penerimaan hasil. Namun kenyataan sering berkata lain.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pilkada 2024 adalah bukti bahwa pemilu di negeri ini lebih mirip pertandingan yang tak pernah benar-benar selesai. Hasilnya bisa dipertanyakan. Suaranya bisa digugat. Pemilih bisa dipanggil kembali. Seakan-akan memilih adalah pekerjaan yang harus diulang-ulang, bukan hak yang cukup dijalankan sekali dan dihormati keputusannya.

Lalu kita bertanya: Apakah PSU ini benar-benar sebuah koreksi demokratis? Ataukah ini hanya mekanisme yang memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tak siap kalah?

Suara yang Tak Pernah Final

Demokrasi idealnya berjalan dalam satu alur yang tegas: rakyat memilih, suara dihitung, dan pemimpin terpilih dilantik. Ada yang menang, ada yang kalah. Begitulah pemilu bekerja—di atas prinsip kehendak mayoritas yang dihormati.

Namun, ketika PSU terjadi di puluhan daerah, kita harus bertanya: apakah pemilu ini benar-benar memiliki finalitas, ataukah ia selalu membuka ruang untuk negosiasi ulang?

PSU yang diperintahkan MK setelah sengketa hasil Pilkada 2024 bukan sekadar peristiwa teknis. Ia adalah cerminan dari demokrasi yang selalu goyah, selalu bisa dibatalkan, selalu bisa diulang. Seperti drama yang naskahnya tak pernah tuntas, selalu bisa direvisi oleh mereka yang berada di balik layar.

Mereka yang kalah dalam pemungutan suara pertama kini punya kesempatan kedua. Mereka bisa menghitung ulang strategi, menyusun ulang skema pemenangan, memperkuat mobilisasi, dan kali ini, memastikan bahwa PSU membawa hasil yang berbeda. Demokrasi, yang seharusnya menjadi ekspresi suara rakyat, berubah menjadi kalkulasi ulang bagi para pemain politik yang tidak ingin keluar dari permainan.Dan pada akhirnya, yang dikorbankan adalah kepercayaan.

Koreksi atau Kesempatan Kedua?

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan PSU di 24 daerah. Alasannya beragam: pelanggaran administratif, daftar pemilih tetap yang bermasalah, hingga dugaan politik uang yang mempengaruhi hasil pemilihan. Secara hukum, PSU memang menjadi mekanisme untuk mengoreksi kesalahan dalam pemilu.

Tapi pertanyaannya: apakah PSU memang murni sebagai koreksi, ataukah ini menjadi jalan bagi kepentingan politik tertentu untuk mendapat kesempatan kedua?

Dalam beberapa kasus, PSU tampaknya lebih dari sekadar pembetulan prosedural. Ia bisa menjadi strategi. Ketika kekalahan terlalu tipis, ketika hasil pemilu pertama tak menguntungkan, maka PSU adalah jalan untuk mengubah hasil yang tak diinginkan.

Cara “memunculkan” PSU bisa bermacam-macam. Bisa dengan membesar-besarkan dugaan pelanggaran di TPS yang strategis, bisa dengan mengajukan gugatan ke MK dengan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim. Yang penting, ada ruang bagi pemilu untuk diulang. Karena dengan pemilu yang diulang, ada peluang baru untuk membalikkan keadaan.

Dan dalam proses ini, demokrasi perlahan kehilangan maknanya.

Pemilih yang Lelah, Elite yang Menang

Ketika PSU terjadi, masyarakat di daerah yang terdampak harus datang kembali ke TPS. Mereka harus mengulang sesuatu yang sebelumnya mereka anggap sudah selesai. Mereka, yang sudah memilih dan berharap suaranya dihitung, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa hasil yang mereka tetapkan belum benar-benar dihormati.

Di beberapa daerah, tingkat partisipasi PSU lebih rendah dibanding pemungutan suara pertama. Pemilih lelah. Mereka bertanya-tanya, untuk apa datang lagi kalau suara mereka bisa diulang, dipertanyakan, dan dinegosiasikan? Di sisi lain, siapa yang benar-benar diuntungkan?

Mereka yang punya sumber daya besar untuk menggerakkan mesin politiknya. Mereka yang bisa memobilisasi ulang pemilihnya, memperkuat strategi, dan memastikan bahwa PSU kali ini berpihak kepada mereka. Dalam permainan ini, rakyat hanya jadi pion. Mereka diminta untuk memilih lagi, tapi siapa yang menang tetap bergantung pada siapa yang paling kuat memanfaatkan situasi.

PSU bukan hanya ujian bagi integritas pemilu, tetapi juga ujian bagi stamina demokrasi kita. Jika terlalu sering terjadi, ia akan menimbulkan sikap skeptis di kalangan rakyat. Mereka akan mulai berpikir bahwa pemilu bukan lagi soal suara mereka, melainkan soal siapa yang paling pandai mengutak-atik aturan.

Kekuasaan yang Bisa Dinegosiasikan

Di negara-negara dengan demokrasi yang matang, pemilu adalah peristiwa yang sakral. Sekali rakyat memilih, hasilnya final. Jika ada sengketa, penyelesaiannya bukan dengan mengulang pemungutan suara, melainkan dengan menegakkan aturan tanpa memberi ruang bagi kepentingan politik tertentu untuk bermain di dalamnya.Namun, di negeri ini, pemilu tampaknya masih bisa dinegosiasikan.

PSU menjadi bukti bahwa hasil pemilu tak selalu final. Ia masih bisa diganggu, bisa dibuka kembali, bisa dikondisikan ulang. Jika mekanisme ini terus dibiarkan menjadi kebiasaan, kita akan menghadapi sebuah situasi di mana pemilu tak lagi memiliki kepastian. Ia bisa diulang, bisa ditunda, bisa dimainkan sesuai dengan kepentingan mereka yang berkepentingan.Dan ketika itu terjadi, demokrasi akan kehilangan salah satu elemen terpentingnya: kepercayaan rakyat.

Kita Tak Bisa Terus Memilih Ulang

Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menghormati pilihan rakyat dalam satu putaran yang sah dan kredibel. PSU seharusnya menjadi mekanisme luar biasa, bukan sesuatu yang biasa terjadi. Jika PSU menjadi terlalu sering, ia justru akan merusak demokrasi itu sendiri.

Kita tidak bisa terus memilih ulang. Kita tidak bisa terus mengulang suara hanya karena ada pihak yang tidak siap menerima hasilnya. Pemilu harus memiliki kejelasan, harus memiliki titik akhir yang jelas, agar rakyat percaya bahwa suara mereka dihitung dan dihormati.

Jika kita terus membiarkan PSU menjadi jalan keluar bagi mereka yang tak ingin kalah, maka demokrasi di negeri ini tak akan pernah benar-benar selesai. Ia akan menjadi pertandingan tanpa akhir, di mana hasilnya selalu bisa diubah, selalu bisa dipertanyakan, selalu bisa dinegosiasikan.

Dan jika demokrasi tak pernah selesai, lalu kapan kita bisa benar-benar percaya bahwa suara kita berarti?

Pemilu harus menjadi akhir dari sebuah kompetisi, bukan sekadar babak pertama dari permainan yang bisa diulang sesuka hati mereka yang punya kuasa.

Sebab jika tidak, kita akan terus berada di dalam siklus tanpa akhir: pemilu yang tak pernah usai.

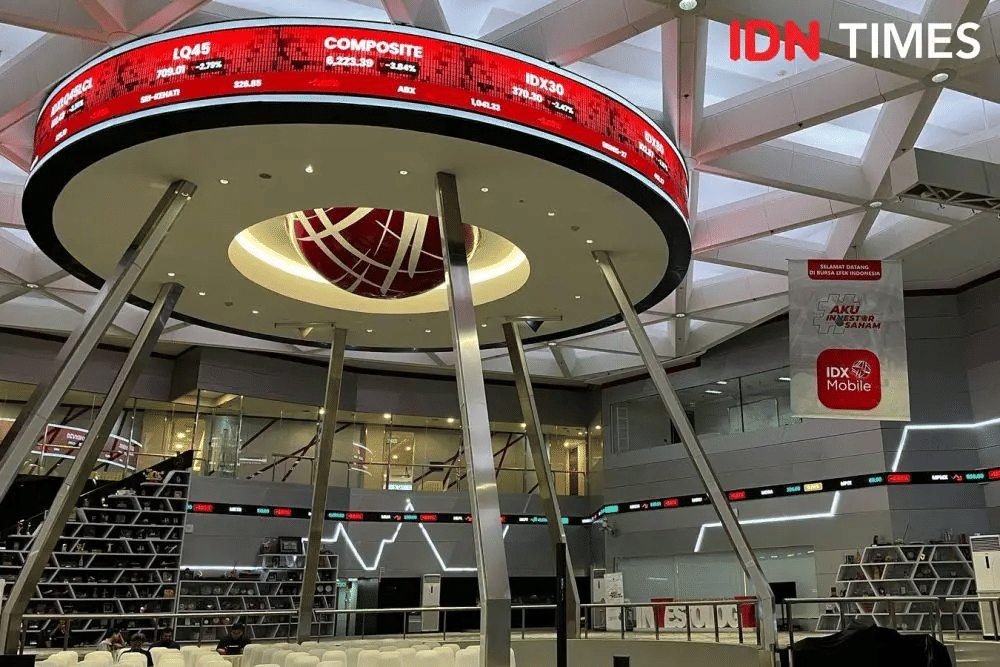

![[OPINI] Menakar Kelayakan Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI](https://image.idntimes.com/post/20250115/sesi-1-sal02498-7b8580309183379b3c8eba91d7bc3c5b-273b07c328eb87f261cb80b9e2a0fd07_watermarked_idntimes-1.JPG)

![[OPINI] Apakah Perubahan Kemasan Produk Menjadi Saset Tanda Resesi?](https://image.idntimes.com/post/20260208/perubahan-ukuran-sachet-resesi-ekonomi_57b6ce7b-02bb-459b-b0d3-ce678054e335.JPG)

![[OPINI] Kenapa Tulisan yang Ditulis Sendiri Sering Dibilang Buatan AI?](https://image.idntimes.com/post/20260123/alasan-gak-semua-hal-layak-ditulis-menulis-berlebihan_d71a7bb9-f249-48fb-be75-26f38e13ac2f.jpeg)

![[OPINI] Relasi Epstein-Chomsky, dan Integritas Intelektual Kiri](https://image.idntimes.com/post/20260204/efta00003652-0_3909c293-079d-4870-ba54-8c60af9ef07b.jpg)

![[OPINI] Berhenti Berlindung di Balik Kalimat “Aku Orangnya Emang Begini”](https://image.idntimes.com/post/20251018/pexels-kampus-7555858_e0f0519c-fde0-4ab4-8965-0e12dabbd0b7.jpg)

![[OPINI] Peran Perempuan dalam Wujudkan Harmoni Sosial dan Lingkungan](https://image.idntimes.com/post/20250802/pexels-julia-m-cameron-8841582_4f4cbb51-bd42-46f6-ba78-fa42532e55a6.jpg)

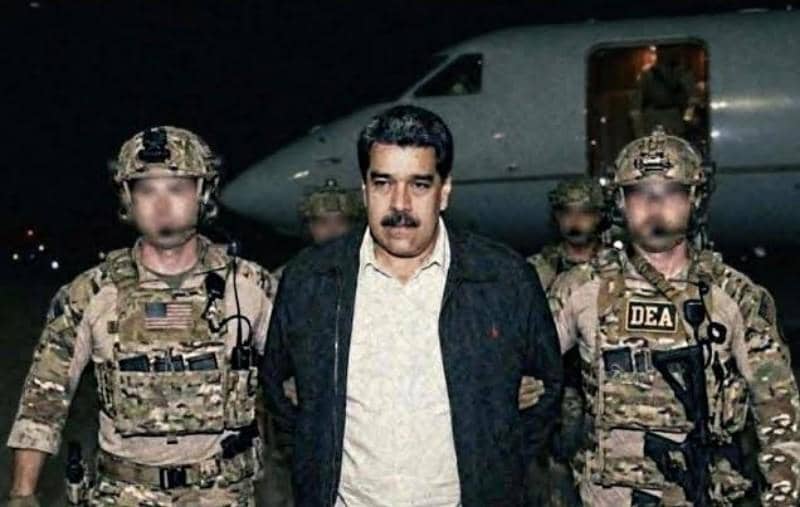

![[OPINI] Setelah Chavez dan Castro: Ujian Revolusi Bolivarian](https://image.idntimes.com/post/20260108/upload_dd95bcd42f154a2960cdda3ed70e7109_4c8d29e1-0272-4459-9dbd-c40eeccc46c8.jpg)

![[OPINI] Nikah Muda: Alasan Kenapa Gak Semua Cerita Cinta Bisa Ditiru](https://image.idntimes.com/post/20260103/pexels-danu-hidayatur-rahman-1412074-2852135_2f19e731-6a9c-4db9-8adb-4642e15915d2.jpg)