[CERPEN] Kisah Perjalanan Tiga Cowok Bengal

Usman menuliskan pegalamannya dua puluh delapan tahun yang lalu, dalam buku harian miliknya:

Pertama kali aku akan memperkenalkan kedua orang temanku yang ikut serta denganku.. Yang pertama namanya Abu Sufyan, ia adalah seorang Nomad, ia akan tinggal di mana saja orang rela menerimanya. Sedangkan ia sendiri tidak punya rumah, kerja serabutan apa saja ditekuninya, jadi kuli bangunan, tukang gali pasir dari sungai, kuli bangunan, kusir bendi, dan lainnya. Tubuhnya yang kekar cukup mendukung hal itu, walaupun ia sendiri hanya makan jikalau ada pekerjaan dan orang memberinya makanan. Ia sudah tidak sekolah lagi, dikeluarkan karena tidak mampu bayar dan tidak mau memotong rambutnya yang panjang. Ayahnya sudah meninggal sejak ia kecil, sementara ibunya yang tinggal jauh sekali dari pusat kota, tidak mampu membiayainya lagi. Maka terlunta-luntalah ia jadi anak jalanan.

Yang kedua bernama Amru bin Ash, cukup bagus namanya, tapi orang-orang memanggilnya Gresi, karena ingin mengabadikan nama Grace Simon pada anak ini. Kedua nama tadi tidaklah cocok dengan wujud aslinya, karena sesungguhnya ia adalah seorang laki-laki, umurnya tidak jelas, ia selalu merahasiakannya, berkulit coklat kehitaman, berhidung runcing dan kepalanya botak licin, tubuhnya kurus tapi berotot sering dilatihnya terutama ketika dikejar polisi akibat maling jemuran atau ayam.

Sebenarnya semenjak kecil aku sudah mengenalnya, ia sering nongkrong di warung kopi dekat sekolah dasarku. Teman-temannya adalah parewa dan gembel-gembel. Awalnya aku tidak berharap akan berkenalan bahkan melewati pengalaman yang menegangkan bersamanya. Abu Sufyan yang pertama kali memperkenalkan aku padanya, di lapangan bola ketika ada acara dangdutan. Kami singgah di lapangan itu setelah mengelilingi kota kecil ini berjalan kaki.

Padang rumput yang mulai tandus kecoklatan itu menyambut kami, ditambah juga alunan musik dangdut yang membuat kita terbius selalu senang dengan senyum lebar di muka meniru senyuman sang penyanyi.

Abu Sufyan sudah cukup lama kenal Gresi, ia sering tidur di rumahnya dan pergi ke mana-mana berdua. Kali ini ketika kami berdua menemui Gresi di lapangan merdeka ini maka diperkenalkan lah aku padanya. Anaknya cuek sekali ternyata, walaupun kepalanya dijitak berkali-kali ia tetap tertawa.

Berjalan bertiga menembusi kerumunan orang, untuk dapat melihat penyanyi lebih dekat, setelah berhasil kami meninggalkan lapangan yang biasa dipakai para siswa untuk bermain bola ini. Kami tetap berjalan tak tentu arah dan setelah semua letih bermandikan keringat, kami memcari tempat untuk bermalam. Rumah Gresi jadi pilihan terakhir, karena Abu Sufyan tidak punya rumah dan aku malas pulang ke rumah. Melewati terminal kecil tempat perhentian mikrolet yang sudah sepi dan berbau amis, stasiun kereta yang mengangkuti batu bara. Dipersimpangan kami mengambil jalan lurus ke arah lapangan pacuan kuda, rumah Gresi adalah arah ke sana.

Rumah Gresi sangat kecil, letaknya bersebelahan dengan kuburan tua di pinggir kota. Ia menempatinya bersama ibunya dan tiga orang adiknya, seorang laki-laki sebesar dia tubuhnya dan dua orang adiknya yang masih kecil-kecil. Semua penghuni rumahnya telah tidur ketika kami datang. Abu Sufyan yang lapar melahap habis semua makanan di meja makannya, aku merokok sambil duduk tidak makan. Gresi bertingkah lucu memutar-mutar kepalanya setengah lingkaran berkali-kali & dihidupkannya tape yang memutarkan lagu 1910, ciptaan Iwan Fals, dia sangat meyukainya.

Beberapa saat kemudian kami tidur di lantai batu yang hanya dialasi karpet tipis. Nyamuk berterbangan mencari darah dan menyambar-nyambar ke telinga. Gresi menyalakan obat nyamuk dan tidur lagi.

***

Hampir siang, kami bertiga baru bangun dari tidur, ibu Gresi dari pagi sudah bangun, asap dapur mengepul, ibunya masak air. Gresi membangunkan aku dan Abu Sufyan, disuruhnya kami mandi tapi hanya Abu Sufyan yang mandi, aku akan mandi di rumah nanti.

Minum kopi yang dibuatkan oleh ibu Gresi dengan perasaan sungkan tapi kemudian :

“Jangan sungkan-sungkan anggap saja rumah sendiri”. Kata ibunya ramah, seorang perempuan agak tua berkulit coklat dengan rambut panjang seperti perempuan kebanyakan yang masih memegang adat.

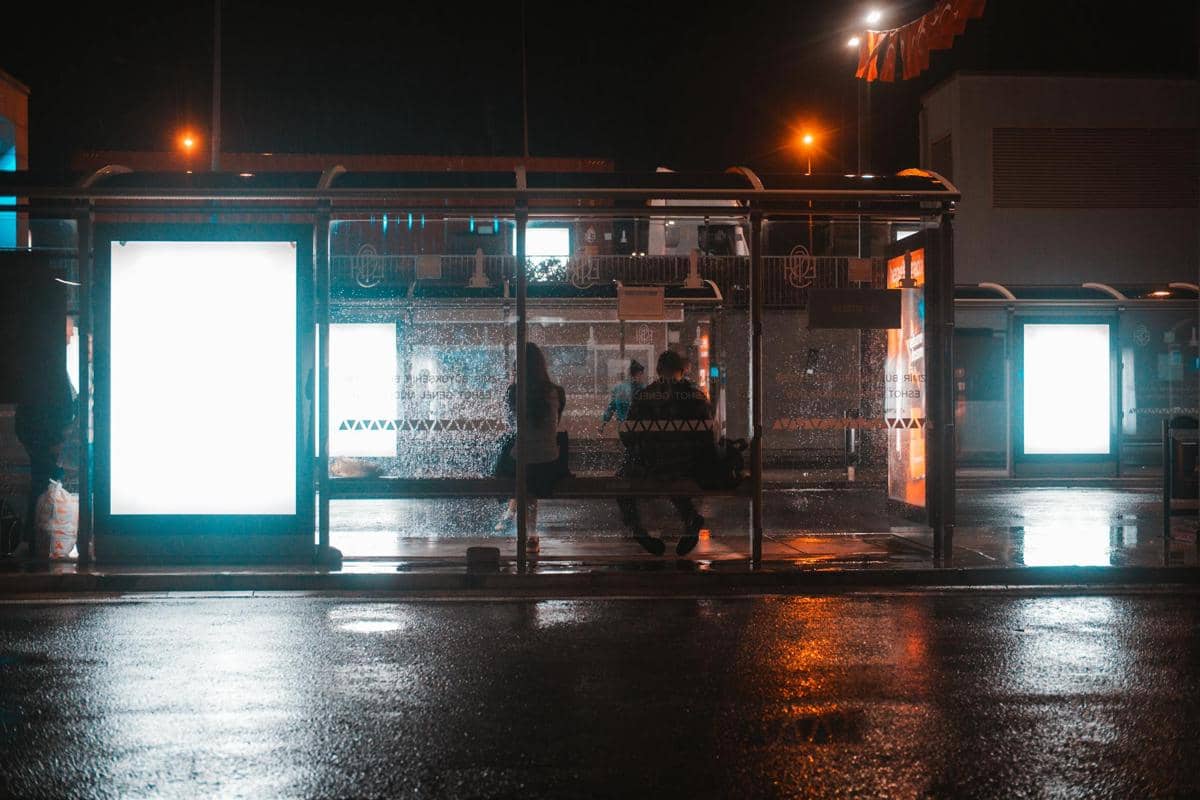

Setelah pamitan, kami pergi lagi ke arah pasar, ke rumahku untuk mandi. Abu Sufyan & Gresi menunggu di halte, tidak seberapa jauh dari rumahku. Ia tidak berani ke rumahku, kedua orang tuaku tidak akan memperbolehkannya berteman denganku. Mereka selalu menganggap bahwa orang-orang miskin seperti mereka suka mencuri, takut kalau salah satu “benda antik” di rumah akan hilang dicuri mereka. Orang tuaku menafikan ikatan perkawanan, yaitu tidak seorangpun boleh mencelakai kawannya sendiri.

Rumah orang tuaku cukup besar, bertingkat dua, sebuah tempat perawatan orang-orang yang bersalin di lantai pertama, sementara tempat tinggal kami di lantai dua. Naik ke lantai dua ke arah kamarku, di belakang kumpulan sofa dan meja tamu. Aku lumayan sering menyelundupkan kawan-kawanku ke sini, malam hari, rasanya ada kebanggaan tersendiri apabila berhasil menyelundupkannya tanpa diketahui. Ada kenikmatan tersendiri apabila berkumpul bersama kawan-kawan ini, menjamu mereka dan bermain sampai pagi, senang membahagiakan orang yang kurang kebahagiaannya.

Ketika pagi hari biasanya tatapan masam dari orang tuaku akan mengurangi kegembiraan itu. Biasanya setelah itu mereka akan bertanya, dari mana asal temanku, kerja apa orang tuanya, keluarganya berada atau miskin. Kalau berada mereka akan menyambutnya dengan baik sementara kalau miskin mereka hanya menatapnya dengan sinis. Aku jarang sekali punya kawan orang berada, mereka sama sekali sulit untuk diperkawan, selalu menutup diri dan manja. Aku selalu merasa hina di hadapan anak dari keluarga berada. Aku selalu merasa seperti keluarga sendiri apabila berkawan dengan orang biasa dari kelas menengah ke bawah, mereka ramah dan tidak manja.

Orang tuaku selalu memperingatkan aku agar berkawan dengan orang-orang sederajat saja, mereka sering bilang bahwa orang-orang seperti Abu Sufyan adalah sama dengan anjing-anjing buduk di pasar.

“Buat apa kau berkawan dengan orang-orang seperti itu, mereka hanya akan membuatmu celaka!”. Begitu selalu kata mereka.

Tapi aku sendiri membuktikan bahwa kata-kata mereka tidak benar. Biasanya ketika aku main ke rumah mereka maka orang-orang disana akan menyambutku dengan wajah ramah juga akrab dan menyediakan minuman hangat untukku, serta selalu meminta untuk menginap walaupun hanya semalam. Beda halnya dengan rumah teman pilihan orang tuaku, di sana kita akan disambut dengan segala formalitas membosankan dan seakan-akan menyuruh kita pergi dengan segala kebaikan dibuat-buat mereka.

Sehabis mandi dan berganti baju dengan yang bersih. Aku segera keluar dan menuju halte tempat kedua orang kawanku menunggu. Mereka sedang duduk berdua sambil merokok.

“Kok lama ?”. Tanya Gresi.

“Aku mandinya lama”. Jawabku singkat. “Kalian belum sarapan kan ? kita sarapan dulu aku yang traktir”.

“Ya sudah ayo, kami sudah lapar nih menunggumu dari tadi”. Kata Abu Sufyan.

Di warung kopi kami memesan lontong dan teh. Ketika asyik makan, Abu Sufyan bertanya tiba-tiba.

“Hei kau mau sekolah ya ?”. Tanyanya ketika melihat aku mengenakan seragam sekolah.

“Ah tidak ini Cuma pura-pura saja”. Aku memang tidak begitu menyukai sekolah yang dipagari tinggi seperti Lembaga Permasyarakatan saja. Guru-guru berdandan seperti para sipir, dengan kumis bapang dan tatapan sinis. Hanya para penjilat yang akan diramahi, bahkan diberi nilai tinggi. Sementara para pemberontak walaupun kepalanya berisi akan diberi nilai rendah dan sering dihukum, bahkan tak jarang dikeluarkan.

“Kau tidak kerja Yan?”. Tanyaku tiba-tiba, ketika sesendok lontong dibanjiri kuah akan masuk ke mulutnya. Sendok diletakkannya kembali di atas piring untuk menjawab pertanyaanku dengan lesu.

“Kemarin aku dipecat, ketiduran meninggalkan pekerjaan”. Abu Sufyan bekerja serabutan berpindah-pindah. Dulu jadi tukang gali pasir, sempat jadi kusir, kecilnya ia jadi tukang semir.

“Kau Si?”.

“Kalau aku memang pengangguran, tidak kerja”.

“Kita ikut acara tahun baru yuk, di pinggiran Singkarak. Banyak orang di sana”. Ajak Abu Sufyan tiba-tiba.

Kami berdua tidak menolak. Setelah makan kami pergi ke arah pasar berjalan kaki, ke arah bus-bus yang lewat Singkarak. Bus yang kami naiki beberapa saat kemudian ternyata penuh sesak, dengan bau beragam dan pengap, kami diperlakukan seperti hewan. Lagipula tidak ada manusia di sini. Semua meng hewankan semua orang. Di seluruh negeri juga seperti itu, semua memperlakukan orang lain seperti hewan, bisa disuruh tanpa gaji, diperbudak, bahkan dikejar-kejar dan dipukuli sampai mati seperti hewan.

Di pinggir danau, orang-orang tengah mendirikan tenda-tenda mereka masing-masing. Ramai sekali, kami berjalan mengitarinya sampai sore. Anak-anak satu kota kami temui di sana, mereka juga berkemah merayakan tahun baru. Salah seorangnya adalah Ismail, seorang lelaki muda, temannya Abu Sufyan, Anaknya bertubuh kecil dan senang bercanda menyindir Abu Sufyan. Ia cukup mahir memainkan gitar, salah satu lagunya ketika kami kehabisan uang & kelaparan:

Penguasa, penguasa beri hamba uang !

Untuk beli sate

Diplesetkannya dari lagu Iwan Fals, “Pesawat Tempurku”. Ia menyanyikannya sambil tertawa-tawa tak karuan.

3 hari kami di sini, tanpa mandi dan aku bolos sekolah, entah apa kata orang tuaku kalau aku pulang ke rumah nanti. Aku tahu kalau sekolah itu penting tapi bagaimana aku bisa betah sekolah dan tinggal di rumah, kalau intimidasi selalu mewarnai kehidupanku baik di rumah, terlebih lagi di sekolah. Aku selalu berpikir kalau keadaan seperti ini tidak dilawan maka kreativitasku akan mati. Pengekangan terhadap anak didik hanya akan membuat dua jenis anak didik, pertama, si patuh yang siap menelan doktrin dan penghapal yang hebat dan yang kedua adalah pemberontak kreatif. Aku memilih menjadi yang kedua, bagiku hidup tidak menjadi yang sebenarnya apabila kita hanya patuh seperti robot, butuh perlawanan untuk itu. Mungkin mereka bilang aku anak nakal tapi bagaimana aku tidak nakal, kalau semua hal untuk pengembangan diri tertutup oleh intimidasi dan belenggu.

Pagi-pagi sekali setelah tiga hari di pinggiran danau merayakan tahun baru, aku pulang ke rumah, dengan hati ketar-ketir, membayangkan apa yang akan terjadi di rumah nanti. Naik mikrolet ke rumah, sementara Abu Sufyan dan Gresi menunggu di rumah Alan, salah seorang temanku juga, tidak seberapa jauh sekitar 1 kilometer dari rumah orang tuaku. Ketika naik tangga ke lantai dua, ayah dan ibuku sudah menunggu dengan wajah garang, ternyata benar dugaanku bahwa aku akan dimarahi.

“Dari mana saja kau Usman?”. Tanya ayah dengan nada dingin.

Aku tidak menjawab.

“Kau bolos sekolah ya?”. Tanya ibu juga dengan nada dingin.

Aku tetap tidak menjawab dan bergegas ke arah kamar.

“Pembangkang kau! lebih baik kau tidak usah pulang sekalian!”. Bentak ayah.

“Baik!”. Kali ini aku menjawab dengan keras dan pergi ke arah tangga ke lantai bawah. Setengah berlari aku pergi, pergi dengan marah.

Kutemui Abu Sufyan dan Amru bin Ash alias Gresi, kemudian di rumah Alan. Mereka bertiga sedang asyik ngobrol ketika aku datang.

“Bagaimana di rumah ?”. Tanya Abu Sufyan, yang melihatku datang.

Aku tidak langsung menjawab, melainkan langsung duduk di atas kasur lusuh dipan kayu dekat jendela.

“Aku diusir”. Jawabku getir.

“Makanya jangan bolos seperti kami, kau anak sekolah kami pengangguran”. Kata Gresi menasehati.

Malamnya, kami tidur di kamar Alan, main kartu berenam. Cukup menghibur hatiku yang tidak menentu, apalagi Gresi yang kerapkali bertingkah lucu. Hampir pagi semua telah bergelimpangan kecapaian. Sementara aku belum tidur, memikirkan sesuatu.

Ketika matahari telah tinggi, sementara mereka masih tidur, aku pergi ke arah rumahku tanpa pamit. Hanya berjalan kaki sampai pasar, kalau betul perhitunganku, mereka, kedua orang tuaku, sekarang sedang berada di kantor mereka masing-masing. Sehingga aku bisa dengan mudah menyelinap masuk ke rumah.

Kembali menaiki tangga, ternyata seperti dugaanku lantai atas sepi, semua pergi. Tanpa membuang waktu aku segera menuju ke kamarku. Kubuka lemari baju, dan kuambil dan kubanting sampai pecah, celengan ayam kepunyaanku. Kuambil dan kuhitung isi celenganku, semuanya sekitar Rp 400.000. Kumasukkan ke kantongku dan pergi kembali diam-diam. Dadaku berdebar-debar ketika mencapai pagar. Aku merasa bersalah tapi aku tidak perduli, aku harus berbuat sesuatu atas kemarahan mereka kemarin.

Kusetop bendi ke arah pasar. Sampai di pasar aku segera berjalan setengah berlari kerumah Alan. Di rumah Alan, ternyata mereka semua masih tidur. Kubangunkan Abu Sufyan.

“Yan! bangun !”.

Abu Sufyan mengucek-ngucek matanya, bangun dengan malas karena masih mengantuk.

“Ada apa?”. Tanyanya malas.

“Ayo kita pergi dari kota ini”. Ajakku.

“Kau gila, kita tidak punya uang untuk ongkos”.

“Tenang-tenang, aku punya uang lebih dari cukup”. Kataku sambil menepuk kantong celanaku.

“Dapat darimana ? kau mencuri ya ?”. Tanyanya menyelidik.

“Tidak, kupecahkan celenganku”. Kataku jujur.

“Wah celakalah aku!”. Kata Abu Sufyan. “Nanti aku dituduh memberikan pengaruh buruk padamu Usman”.

“Ah peduli amat. Aku juga sudah tidak tahan lagi”.

“Ya sudah kalau begitu, kau bangunkan Gresi, aku mau cuci muka sebentar”.

Gresi kubangunkan dengan paksa, walaupun ia tidak rela, menghadapi anak ini aku sangat tega, reaksinya lucu ketika dibangunkan, dengan gaya silat ia bangkit, seolah mencari siapa musuh yang menyerangnya. Aku hanya tertawa kecil memperhatikan anak gila ini.

Abu Sufyan selesai cuci muka, ia menjelaskan pada Gresi apa yang terjadi. Gresi berkali-kali mengatakan aku gila tapi ia tetap ikut dengan kami pada akhirnya. Setelah ia mencuci muka kami pergi, dengan terlebih dahulu berpamitan pada ibu si Alan. Kami pergi ke arah bus yang menuju kearah Pekanbaru yang searah dengan bus ke arah Singkarak. Ini adalah ide Abu Sufyan yang kami sepakati.

Di atas bus, yang kembali penuh sesak dengan beragam hawa. Kami meninggalkan kota ini, entah sementara atau selamanya, semua tergantung bagaimana kemampuan kami bertahan dari seleksi alam. Kalau kalah, maka kami akan kembali, kalau menang sebaliknya.

***

Malam, entah jam berapa, kami tiba di Pekanbaru, setelah perjalanan selama 8 jam yang mual dan bau. Kami bertiga cukup kelelahan setelah perjalanan yang kacau itu. Setelah beberapa kilometer dari kota asal kami, semua orang yang ingin menumpang dinaikkan. Kernet menjejalkan semua orang ke dalam bus hingga berhimpitan dan penuh sesak, layaknya truk barang. Beberapa orang muntah yang semakin membuat bau di dalam bus jadi tak karuan, pengap, udara segar hampir tidak ada.

“Kita mau kemana sekarang Yan?”. Tanyaku pada Abu Sufyan, yang sejak perjalanan tadi tidak banyak bicara.

“Kita putar-putar kota dulu, main ke pusat belanja, siapa tahu kita dapat temui anak-anak dari kota kita di sana”. Kami mengangguk lemah menyetujui karena tidak tahu harus ke mana di kota ini.

Abu Sufyan menyetop mikrolet , kami bertiga naik, duduk bersebelahan menuju pusat kota. Di kepalaku gambaran rumah dan penghuninya hadir seolah mengajakku kembali tapi tidak! Aku tidak akan kembali, cukup sudah semua paksaan, semua kekangan, di rumah dan di sekolah, aku ingin bebas! Bebas!

Di depan toko yang masih buka, Abu Sufyam menyetop mikrolet, bayar ongkos dan berjalan bersama menuju sebuah swalayan yang terang-benderang. Kami masuk dan mengelilingi swalayan itu, membeli sedikit makanan dan peralatan mandi seperti, sabun, shampoo, pasta gigi, dan lainnya, yang lupa kami bawa tapi tetap dengan hemat uang, karena uang cuma sedikit, sementara kami tak tahu akan berakhir di mana.

Tiba-tiba, Abu Sufyan bersorak pelan dan menarik tanganku setengah berlari. Ia ternyata menemukan salah seorang anak dari kota kami. Nehru namanya, orangnya gempal dengan wajah kemerah-merahan. Kami semua bersalaman dengannya, ia menyambutnya dengan ramah. Ternyata ia mau menampung kami barang semalam, orang baik, pikirku, di tempat tinggalnya yang melewati sebuah gang kecil, jalanan berlumpur. Sebuah rumah kayu, yang ternyata adalah tempat tinggalnya dengan salah seorang keluarganya. Lewat belakang, kami masuk ke dalam kamarnya di sebelah kamar mandi, dengan satu sumur dan ditutupi seng.

Kami beristirahat, aku dan Gresi, berbaring di dipan kayu tanpa kasur di bawah penerangan lampu jingga redup. Abu Sufyan dan Nehru masih tetap bercakap-cakap, sementara aku melayang ke alam mimpi.

***

Paginya setelah mandi dan segar, dua gelas air api, disediakan Nehru untuk kami. Gresi memaki pelan.

“Gila! bukannya kopi atau teh yang dihidangkannya pagi-pagi begini!”.

“Sudahlah Si, mungkin ini hidangan terbaik baginya”. Kataku.

Kami berpamitan dengan banyak terimakasih pada Nehru, lalu pergi dari rumahnya. Abu Sufyan masih menyembunyikan apa pembicaraannya dengan Nehru semalam. Kutanya dia apa yang dibicarakannya dengan Nehru semalam.

“Yan, kau ngomong apa dengan Nehru tadi malam, menyangkut kitakah ?”.

“Ah, tidak semua hanya tentang bagaimana pekerjaan di sini”.

“Dan bagaimana?”. Tanya Gresi.

“Susah Si, di sini untuk kerja kalau tidak punya modal harus lulus SMA”.

“Jadi bagaimana ?” Tanya Gresi lagi”.

“Lebih baik kita ke Jakarta saja. Jalan-jalan atau cari pekerjaan, aku tidak mungkin pulang”. Usulku.

“Iya ya, kau tidak mungkin pulang tapi kita mau kerja apa di Jakarta, uang cuma sedikit, bisa mati pelan-pelan kita di sana”. Kata Abu Sufyan.

“Katamu kau punya kakak di sana”. Kataku.

“Iya sih, terakhir kali ke sana aku bertemu dengannya di Tanah Abang”. Kata Abu Sufyan. Memang dulu ia pernah pergi ke Jakarta dengan biaya hasil jual videotape kepunyaanku. Awalnya aku ingin ikut serta tapi gagal karena aku tiba-tiba mengurungkan niatku.

“Kalau begitu kita ke Jakarta”. Kataku.

“Baiklah”. Kata Abu Sufyan.

“Aku sih ikut-ikut saja ke mana kalian pergi”. Sahut Gresi.

Dan bergeraklah kami ke jalan lintas Sumatera, di mana bus-bus arah ke Jakarta biasa lewat. Di jalanan berdebu yang penuh dengan bau asap solar kami turun dari angkot. Deretan bus telah menyambut kami di sana, kami naik bus yang paling belakang, setelah sebelumnya tawar-menawar dengan kondektur. Mereka menerima kami dengan ongkos per kepala sekitar : Rp 25.000. Kami masih punya cukup uang sisa untuk biaya perjalanan. Bus ini adalah milik perusahaan angkutan Subur Makmur Ekspress, seperti nama pelawak srimulat saja.

Seperti keberangkatan awal, kami bertiga tetap duduk di belakang, di mana debu-debu yang berterbangan bisa dengan leluasa memasuki bus lewat pintu yang terbuka lebar tepat di samping kiri tempat duduk kami. Hampir senja, ketika lelaki kurus berkulit coklat itu naik ke atas bus dengan mata kosong seperti orang mabuk. Abu Sufyan mengenalinya, ia satu kota dengan kami, kami salami dia dengan gembira seperti halnya ketika bertemu dengan orang satu kota. Namanya Joni, ditariknya Abu Sufyan untuk bicara empat mata di luar bus. Setelah kembali Abu Sufyan berbisik padaku :

“Man, uangnya tinggal berapa ?”.

“Kenapa memangnya ?”.

“Ia mau pinjam uang”.

“Untuk apa ?”.

“Katanya untuk beli rokok daun jagung”.

“Ah tidak ada! kita cuma punya sedikit uang, entah cukup entah tidak ini uang untuk kita ke Jakarta”. Kataku menyudahi.

Abu Sufyan turun kembali dari bus dan berbicara pada si Joni. Yang bersangkutan terlihat memohon-mohon tapi Abu Sufyan tetap bilang tidak bisa dan si joni pergi kemudian dengan wajah kuyu, kurang gairah hidup.

“Gila dia, sudah jelas makan susah masih mikir mabuk”. Kataku kesal.

“Ada apa?”. Tanya Gresi tidak paham apa yang terjadi.

“Ia mau pinjam uang untuk beli rokok daun jagung”. Kata Abu Sufyan menjelaskan.

“Ada-ada saja orang itu”.

Ketika senja turun dengan warna jingganya, bus ini mulai bergerak pelan dengan penumpang setengah penuh dan seperti bus-bus biasanya, ketika sudah berjalan agak jauh, penumpang kembali dijejalkan layaknya hewan atau benda mati. Bertumpuk dan penuh sesak, semua orang yang menyetop bus untuk menumpang dinaikkan, tidak peduli kalau sudah tidak muat lagi dan menyiksa, yang penting dapat uang tambahan yang dikurangi dari setoran yang telah ditetapkan oleh pemilik bus.

Dari bahasanya aku mengetahui kalau orang-orang lusuh yang duduk di lantai bus kebanyakan berasal dari tanah Jawa. Abu Sufyan berkali-kali mengejek dengan kata Lelek, entah apa maksudnya, sifat memandang rendah orang Jawa memang berasal dari kebudayaan kotaku yang tidak begitu suka orang Jawa. Katanya dulu, ketika zaman para raja di Minang, kerajaan Jawa pernah menyerang tapi kalah ketika adu kerbau karena orang Minang curang dengan memasang pisau di tanduk kerbau, begitulah sedikit cerita yang kudengar dari nenekku, ia juga bilang ketika zaman kolonial belanda banyak orang Jawa yang bekerja sama dengan Belanda, entah benar entah tidak. Entahlah mungkin juga karena penguasa selama ini adalah orang Jawa, yang pada kenyataannya tetap korup dan menyengsarakan orang banyak. Sejujurnya, aku tidak tahu dari mana asal yang sebenarnya dari sentimen anti Jawa ini.

Bus terus berjalan menembus senja yang beranjak malam yang semakin lama menjadi abu-abu gelap. Lampu bus mulai dihidupkan, jingga redup mewarnai bagian dalam bus. Aku memandang ke luar lewat pintu belakang yang terbuka, angin malam yang dingin menerpa wajahku. Abu Sufyan duduk di sebelah Gresi yang sudah tidur. Bus terus bergerak menembus malam.

***

Sudah tiga hari perjalanan, serangkaian mogok karena kerusakan mesin mewarnai perjalanan yang seharusnya tidak selama ini. Biasanya perjalanan ke Jakarta hanya butuh waktu satu hari satu malam tapi ini tiga hari, sungguh melelahkan. Kami bertiga sama sekali tidak mandi hanya mencuci muka saja dan gosok gigi, kami memutuskan akan mandi jika sudah sampai di Jakarta saja. Walaupun lengket dan kotor, kami tidak peduli.

Ada saja yang rusak dari bus ini, bocor ban, mesin depan rusak, remnya longgar, terakhir lahernya harus diganti, sehingga kami terpaksa menunggu di rumah makan ini, tempat perhentian bus-bus. Sementara persediaan uang semakin menipis dan aku ingin secepatnya segera tiba di Jakarta, tidak tahu lagi bagaimana menghemat uang yang menipis ini.

Bahkan Palembang pun belum dicapai, setelah tiga hari perjalanan, padahal seharusnya dengan bus lain dalam waktu satu hari itu sudah dicapai tapi bus ini? Hanya sibuk dengan mogok dan kerusakan mesin hingga menjadi sangat lamban dan menjemukan.

Kami singgah di sebuah warung bakso, di dekat rumah makan, sepiring bakso lebih murah daripada makan nasi di rumah makan yang bisa seharga belasan ribu per piring. Kami sengaja untuk memilih tempat yang lumayan jauh dari kerumunan orang dan sepi, agar kami bisa membicarakan masalah uang dan pribadi tanpa diketahui atau kecurian. Yah, di negeri ini sekecil apa pun kepemilikan bisa saja kecurian kalau tidak hati-hati.

“Bagaimana Yan, kau kok diam saja dari tadi?”. Tanyaku sambil menyantap habis bola-bola daging. Abu Sufyan masih sibuk mengunyah bola-bola dagingnya, setelah menelannya baru ia menjawab.

“Uangnya tinggal berapa ?”.

“Sedikit”.

“Berapa ?”. Tanya Gresi juga.

“Cuma 250.000, setelah dikurangi makan, ongkos dan belanja di Pekanbaru”.

“Gila empat hari kita bertiga telah menghabiskan 150.000”. Kata Abu Sufyan.

“Kita harus secepatnya sampai di Jakarta kalau tidak habislah kita”. Kataku.

“Hei, aku punya rencana untuk mendapatkan uang, dulu aku sering melakukannya karena terdesak tapi itu sudah lama”. Kata Gresi.

“O ya, apa rencanamu ?”. Tanyaku.

“Nih!”. Katanya sambil memamerkan dua jarinya yang dirapatkan.

“Copet”. Kata Abu Sufyan mengenali. “Kau gila”.

“Ssst jangan keras-keras. Aku tidak gila, ini semua terpaksa keadaan. Kalaupun ditangkap aku tidak akan membawa-bawa kalian”.

“Tidak bisa, kalau kau ditangkap kita semua ikut”. Kataku.

Abu Sufyan hanya diam saja, ia tidak setuju dengan rencana itu tapi tidak melarangnya.

“Baiklah besok pagi aku kasih kabar, berhasil atau tidak aku melakukannya”. Kata Gresi.

Kami kembali ke bus setelah itu. Bus akan segera berangkat, setelah kami naik, bus segera melaju melewati jalan beraspal kearah Palembang.

Sorenya baru kami sampai di Palembang, melewati jembatan Ampera yang panjang. Kupandangi orang-orang yang ada di sungai di bawah jembatan, untuk sekedar mencuci mata di tengah perjalanan yang lama dan membosankan ini. Gresi menawarkan jasa untuk memenceti jerawatku yang sudah memenuhi sebagian besar wajahku. Ia cukup ahli dalam hal ini, tak berapa lama jerawat di wajahku sudah pecah dan terasa lega. Ia menganjurkan padaku untuk segera menyabuni wajahku, aku menyanggupi tapi nanti setelah perhentian berikutnya.

Menjelang maghrib kami berhenti di rumah makan lagi di provinsi Lampung. Segera kumanfaatkan untuk mencuci muka agar bersih dari kuman akibat meletusnya jerawat. Setelah itu kami bertiga memesan kopi dan tidak makan untuk menghemat uang.

“Tengah malam nanti kita sudah sampai di Bakauheni”. Kata Abu Sufyan.

“Syukurlah, berarti Jakarta sudah dekat”.

Tak berapa lama bus berangkat lagi. Aku berusaha untuk memejamkan mata agar tertidur dan perjalanan tidak begitu terasa dan berhasil! Aku tertidur pulas

***

Ketika matahari pagi memancarkan sinar lembutnya, sampailah kami di pelabuhan Merak. Penuh asap pembakaran solar, jalanan berlumpur. Bus langsung menuju ke Jakarta, kota di mana orang banyak menaruh impiannya. Melewati tol dan jalan layang, kami telah tiba di terminal bus Rawamangun. Kami turun dan menyetop bus dalam kota, Abu Sufyan cukup paham nomor bus dan arahnya yang akan mengantarkan kami sampai ke tujuan. Blok M tujuan pertama, baju yang sudah kotor ini musti diganti dan beli yang baru, tidak ada pilihan lain lagi kami tidak tahu di mana harus mencucinya.

Gresi ternyata tidak mendapat apa-apa dalam petualangannya di kantong-kantong orang. Ia diam membisu dan lesu karena tidak bisa berbuat banyak untuk membantu keuangan. Setelah itu ia kebanyakan memaki kota Jakarta.

“Hah! ini Jakarta, kota bau, jorok, penuh debu ini! Ini yang dibangga-banggakan anak-anak kurang kerjaan itu!”, maksudnya anak-anak kota kami yang pernah ke Jakarta. “Kalau tahu begini lebih baik aku tidak ikut, dasar kota setan!” Ia memaki dan memaki, aku hanya bias tersenyum simpul dibuatnya, enggan melarangnya, pikirku, mungkin di situ pula pelepasan uneg-unegnya.

Hanya Abu Sufyan, yang tetap melayangkan tangannya ke kepala Gresi. Ia hari ini menjadi pemarah, ketika di bus ia berkali-kali mewanti-wanti aku agar tidak melihat sedikitpun pada pedagang asongan, karena kalau kulakukan itu tanpa membeli maka aku bisa dibunuh karena membuat mereka berharap tanpa membeli barangnya. Ia juga marah ketika Gresi, mengenakan seragam STM-nya, alasannya nanti kalau dilihat anak-anak sekolah yang anti STM, kita semua bisa mati dikeroyok. Anak-anak di sini memang senang tawuran.

Di Blok M, aku membeli satu stel kemeja kotak-kotak dan Gresi satu stel kaos playboy yang kedodoran, Kamal tidak membeli apa-apa, ia puas dengan tertawa-tawa ketika Gresi mengenakan Kaos kedodorannya.

Kami ke tanah abang kemudian. Di sana kami bertemu Ben, anak Kampuang juga, kami temui ia sedang membantu kakaknya berjualan. Anaknya asyik dan santai, ia kemudian memandu perjalanan kami menjelajahi kota Jakarta. Sepanjang perjalanan aku banyak membeli gorengan, aku kelaparan sejak di bus. Kami berjalan terus sampai maghrib, ketika gelap barulah teringat bahwa kami tidak tahu harus tidur di mana. Di tempat kakaknya Abu Sufyan tidak bisa, kakaknya barusan jadi buron karena membawa kabur anak gadis orang. Abu Sufyan mengusulkan agar kita tidur di emperan saja, semua setuju tapi aku juga minta agar diperbolehkan menelpon. Awalnya ketiga temanku ini menganggap perbuatanku menelpon ke rumah sama saja dengan menyerah.

“Katanya kau lari dari rumah, kenapa nelpon ?”. Begitu kata mereka.

“Minimal aku ingin tahu bagaimana keadaan orang tuaku”. Jawabku sekenanya. Sebenarnya aku cukup mengkhawatirkan keadaan mereka setelah perbuatanku. Aku cuma tidak menyukai perlakuan mereka yang tidak manusiawi padaku. Aku tidak diperbolehkan menjadi diri sendiri, di rumah dan di sekolah. Yang paling penting adalah sikap mereka yang menyuruhku untuk memilih teman padahal katanya mereka taat beragama sampai memaksa-maksa aku sholat.

“Baiklah terserahmu, kau yang punya badan kau yang tentukan ke mana badanmu”. Kata Abu Sufyan.

Aku menelpon, menunggu agak lama, suara perempuan yang kukenali menjawab telponku.

“Halo”.

“Ya, halo, siapa ya?”.

“Bu, ini aku Usman!”. Aku terpaksa agak berteriak, karena bunyi knalpot mengalahkan suara di telpon.

“Usman! Di mana kamu ?”.

“Di Jakarta Bu”.

“Aduh, kau pergi kok tidak kasih tahu ibu dan ayah”.

Aku tidak menjawab, sampai ibu menyambung lagi.

“Kau lekas pulang ayahmu kena serangan jantung, ia di rumah sakit sekarang”.

“Hah! benarkah ?”.

“Iya, aku tidak bohong, lekas pulang!”.

“Tapi aku tidak punya uang lagi Bu”.

“Kau pergi saja ketempat Tante Heti”. Ia adalah karib ibuku, “Nanti kukirim lewat sana”.

“Iya Bu”.

Kututup telpon dan keluar menemui tiga orang itu.

“Bagaimana?”. Tanya Abu Sufyan.

“Aku harus pulang, ayahku kena serangan jantung”.

“Sudah kubilang kan, agar jangan telepon, kau bandel sih”.

“Yah, aku juga butuh tahu keadaan mereka”. Kataku berkelit.

“Tapi sekarang bagaimana? Kau harus pulang kan?”.

Kami menyetop taksi, menuju ke rumah karib ibuku, setelah sebelumnya kutelpon ke sana menanyakan patokan berhentinya. Dekat Pom bensin Asia Makmur, Kampung melayu, taksi berhenti, setelah membayar kami jalan kaki ke tujuan.

Gangnya aku agak lupa hanya menerka-nerka saja.

“Kau yakin ingat tempatnya?”. Tanya Kamal. “Ini bukan Kampuang, kalau salah bahaya”.

“Sebentar, sebentar, yah ini, ini dia gangnya”. Ternyata benar itu, Gang Haji Miun. Setelah itu aku ingat semuanya. Rumah bertingkat nomor 14B. Tante Heti dan keluarganya menungguku di balkon tingkat dua.

Tengah malam di tingkat dua rumah ini. Setelah diberi semacam nasehat dari suami Tante Heti, mandi dan makan. Kami bertiga beristirahat di lantai kayu ini. Ben, disukai, karena pendiam dan membantu keluarganya, Gresi dan Abu Sufyan paling keras diberi nasehat.

“Man, aku mungkin tidak ikut pulang bersamamu”. Kata Abu Sufyan ketika kami bersandar ke pagar batu di balkon. “Kupikir di sinilah seharusnya aku berada, di Kampuang aku hanya dianggap anjing oleh orang. Aku tidak berguna di sana, lagipula kalau aku pulang ke sana mungkin aku akan dimasukkan penjara, karena dianggap mempengaruhimu. Kau, sebaiknya pulang, kau masih bisa melanjutkan sekolah, sedangkan aku? aku tidak punya uang dan otak lebih”.

“Aku terpaksa pulang Yan, ayahku sakit, aku mau bilang apa”.

“Ya, kau memang sebaiknya pulang. Kalau bisa aku pinjam uangmu untuk modalku”.

“Berapa ?”.

“Tidak banyak, 50.000 saja, segitu cukuplah”.

Kuberi dia uang, kami bercakap sebentar lalu tertidur karena kelelahan.

***

Seminggu kemudian aku dipulangkan ke Kampuang dengan pesawat udara, Gresi dua hari yang lalu telah diberangkatkan dengan bus ANS. Ia juga ingin pulang, tidak senang di Jakarta, sementara Abu Sufyan sejak kupinjami uang ia tidak kelihatan lagi, mungkin sedang mencari kakaknya.

Orang tuaku bersedia menerimaku dan mengatakan akan berusaha mendengarkan pandangan dan sikapku-walaupun belum sepenuhnya, tapi sekolahku sebaliknya, aku dikeluarkan karena sering bolos dan dianggap tidak patuh. Aku terpaksa pindah ke Aceh. Gresi menikahi pelacur idamannya dan bekerja sebagai agen bus. Terakhir kulihat dia ketika aku pulang dari tempat kuliahku di Jogja. Kami berdua rindu pada Abu Sufyan, pernah suatu kali ia datang dengan tertawa-tawa mengejek ketika aku pindah dari Aceh ke Kampuang lagi pada kelas 3, aku senang sekaligus marah karena ejekannya. Ia datang lagi kemudian ketika aku telah kuliah di sebuah perguruan tinggi di Lampung, kami main kartu sampai pagi, ia sengaja menyembunyikan keberadaannya karena takut nanti orang tuaku akan mengetahuinya dan akan mengadukannya ke polisi. Setelah itu ia tidak pernah datang lagi dan bertemu aku lagi, kata si Imran ia telah memboyong ibunya dan adik tirinya ke Jakarta bersama dengannya.

Yogyakarta, 20 Mei 2024