Mempertanyakan Electoral College di Pemilu Amerika Serikat

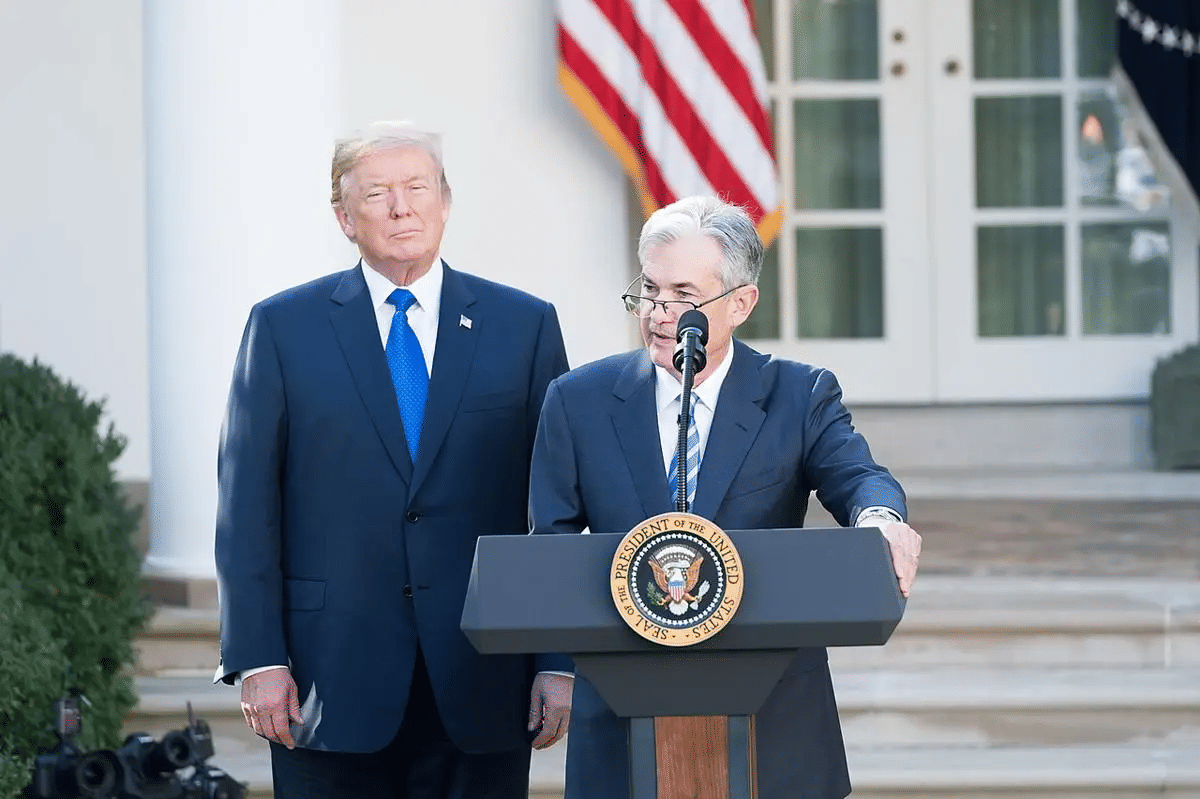

Pemilihan Umum Amerika Serikat akan digelar sesaat lagi. Kamala Harris, kandidat Partai Demokrat, harus beradu kuat dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang diusung Partai Republik di 5 November 2024 mendatang.

Sesuai tradisi, pemilu Presiden-Wakil Presiden di Amerika Serikat digelar di Selasa pertama setiap November tahun pemilihan. Sistemnya pun masih menggunakan tradisi yang kontroversial.

Sistem pemilu Amerika Serikat memang menjadi salah satu yang paling unik di seluruh dunia. Tak seperti negara lain, Amerika Serikat memiliki sistem pemilu berjenjang, khusus untuk presiden dan wakil presiden, popular vote dan electoral college.

Electoral college menjadi pembeda dalam sistem pemilu di Amerika Serikat. Pada dasarnya, ini merupakan sistem pemilu yang membuat satu negara bagian, harus mempercayakan suaranya pada elektor. Nantinya, anggota elektor, yang seluruhnya berjumlah 538 orang, dipilih oleh pemegang hak suara, bersamaan dengan popular vote. Mereka akan membawa suara dari masing-masing pemenang di negara bagian.

Demi menemukan pemenang, capres-cawapres harus mendapatkan suara dari 270 elektor yang terlibat. Capres-cawapres yang menang dalam electoral college, berhak masuk ke Gedung Putih, tak peduli hasil di popular vote. Sistem ini memang menjadi polemik, bahkan sejak awal pembentukannya. Sejumlah Founding Fathers bahkan sempat menentang sistem tersebut, lantaran menguntungkan bagi sejumlah negara bagian, lantas timbul pertanyaan apakah electoral college masih relevan?

Sebab, dalam buku US History yang disunting Corbet Scott (2021), electoral college pada dasarnya memang diformulasikan dengan alasan ketimpangan jumlah penduduk Amerika Serikat di era kolonial. Terlebih, dengan kondisi koloni yang masih tak stabil secara keamanan, politik, sosial, dan ekonominya, ada kerentanan akan tindakan anarki dari sejumlah kelompok, terutama budak yang jumlahnya sudah mulai mengimbangi orang-orang kulit putih dengan proporsi tiga per lima. Maka, solusinya adalah mengontrol suara lewat level legislatif.

Namun, dengan kondisi sekarang, electoral college menjadi dipertanyakan. Banyak ahli di masa sekarang yang sepakat dengan pendapat dari sejumlah Founding Fathers, termasuk James Madison, bahwa electoral college memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah suara rakyat tak terakomodir sepenuhnya dalam pemilihan presiden-wakil presiden.

Mengklaim sebagai negara demokrasi, Amerika Serikat justru masih menggunakan sistem pemilu warisan kolonial, yang membingungkan bagi masyarakat awam. Biasanya, ketika Capres-Cawapres yang sudah menang dalam popular vote langsung menjabat, maka di Amerika Serikat, tidak demikian. Sebab, electoral college menjadi penentu dalam kemenangan mereka.

Kelemahan electoral college, tentu dalam urusan pemerataan suara. Dibentuk dengan alasan keseimbangan populasi dan kestabilan keamanan di masa kolonial, sebenarnya electoral college lebih rentan, karena ada sejumlah negara bagian yang memiliki proporsi suara lebih besar. California menjadi negara bagian dengan elektor terbanyak, 55 orang. Bandingkan dengan Wyoming, Alaska, North Dakota, bahkan Washington DC, yang paling sedikit, cuma tiga orang.

Electoral college bukannya tak memakan korban. Pada 2000 dan 2016, Al Gore serta Hillary Clinton harus gigit jari. Meski menang secara popular vote, mereka kalah dalam urusan electoral college. Gore, di 2000, menang popular vote atas George W Bush dengan proporsi 48,4 persen berbanding 47,9 persen. Tapi, ketika terjun dalam electoral college, Bush menang dengan proporsi 271 suara berbanding 266. Dengan hasil ini, praktis Bush yang melenggang ke Gedung Putih karena electoral college merupakan penentu dari pemilu di Amerika Serikat.

Kejadian serupa menimpa Hillary di 2016. Menang di popular vote dengan proporsi 48 persen alias 65,85 juta suara, Hillary keok lantaran electoral votenya hanya menyentuh 227 suara, kalah dari Donald Trump yang mendulang 304. Kekalahan Hillary dari Trump akhirnya memicu protes. Warga Amerika Serikat turun ke jalan-jalan Kawasan New York, Chicago, Oakland, dan berbagai kota lainnya, memprotes hasil Pemilu 2016. Sejumlah kerusuhan bahkan terjadi di beberapa kampus. Mahasiswa tak puas dengan hasil yang menyatakan Trump menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat. Ada juga aksi protes dengan menggunakan kembang api di Oakland, California, yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa.

Tak hanya mahasiswa, sejumlah selebriti juga turun ke jalan karena merasa hasil yang muncul begitu aneh. Lady Gaga, penyanyi kenamaan Amerika Serikat, bahkan melakukan protes di depan Trump Tower. Berdiri di pintu kanan truk, Lady Gaga membawa tulisan “Love Trumps Hate” yang menandakan kekecewaannya terhadap hasil Pemilu 2016. Memang, Lady Gaga merupakan pendukung Hillary kala itu dan merasa programnya begitu lekat dengan masyarakat serta kontemporer, mengikuti kondisi sosial di Amerika Serikat. Tak cuma Lady Gaga, Madonna, T.I, Mark Wahlberg, dan selebriti lainnya, juga merasa kesal dengan hasil pemilu Amerika Serikat kala itu.

Kemenangan Trump di 2016 memang menjadi sebuah titik balik atas protes terhadap relevansi electoral college dalam pemilu Amerika Serikat. Sebab, selama proses kampanye pula, Hillary mendulang reaksi positif di berbagai lembaga survei. Pew Research Center (2016) menemukan sebuah data menarik dalam peta politik di Pemilu 2016. Hillary mendulang respons positif dari para pemilik hak suara di Amerika Serikat. Dari sampel yang diambil, Hillary mendapatkan grade A atau B hingga 43 persen dalam survei yang digelar pada 10 hingga 14 November 2016, atau tepat dua sampai enam hari setelah Pemilu. Ini menjadi kali pertama, pihak yang kalah justru mendapat resepsi jauh lebih besar ketimbang pemenangnya.

Atas fakta inilah, publik mempertanyakan relevansi dari electoral college. Pertanyaan dari publik di masa kini membuktikan kekhawatiran dari Madison yang dituangkannya dalam Federalist Paper (1787). Dalam tulisannya, Madison memang tidak jelas menyatakan dukungannya pada electoral college. Dia bersikap abu-abu dalam keputusan awalnya yang dianggap mendukung electoral college. Namun, dalam tulisan itu, Madison menyinggung soal “skema perwakilan yang diambil, membuka sebuah prospek, dan menjadi jalan untuk menemukan obat dalam demokrasi”. Pernyataan Madison ini memang memberikan tanda, jika electoral college pada dasarnya memiliki kelemahan.

Protes yang terjadi atas electoral college sebenarnya sudah terjadi sejak lama. National Archives, lembaga arsip independent Amerika Serikat, mencatat selama 200 tahun diberlakukannya electoral college, sudah ada 700 proposal yang diajukan ke kongres demi mengeliminasi sistem tersebut. Bahkan, pada 1987, 69 persen dari pengacara di Amerika Serikat percaya jika electoral college harus dihapuskan karena dianggap ambigu dan kuno.

Dorongan itu sebenarnya berlanjut hingga 2023 lalu. Pew Research mendapat sebuah temuan yang menyatakan jika enam dari 10 orang, alias 57 persen percaya voting langsung atau popular vote, bisa memengaruhi arah negara secara signifikan. Lewat sistem tersebut, suara rakyat langsung tersalurkan. Artinya, dorongan tanpa adanya electoral college cukup besar.

Profesor Ilmu Politik dan Sejarah Universitas Stanford, James Ravoke, juga meyakini harus ada perubahan dari sistem pemilu di Amerika Serikat. Electoral college, menurut Ravoke, bahkan menjadi hambatan dari suara rakyat yang seharusnya bisa disalurkan secara langsung.

Bagi Ravoke, sudah seharusnya electoral college ditinggalkan karena merupakan warisan dari abad 18 yang “monarki, bak raja, atau kementerian, yang beraroma kabinet Britania Raya”. Perlu ada sistem baru yang diberlakukan agar suara dari rakyat bisa langsung tersampaikan ke pemerintahan.

Selain karena suara rakyat yang tertahan, relevansi electoral college juga dipertanyakan atas perubahan zaman, lantaran sudah tak ada lagi perbudakan serta hak-hak politik seluruh warga Amerika Serikat sudah seimbang.

Mantan elektor yang bertugas di Pemilu 2020 lalu, Malcolm Kenyatta, juga merasa electoral college sudah seharusnya ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Dengan electoral college, demokrasi secara penuh tidak tercipta dan masih ada sebuah gap yang muncul di lingkup sehingga suaranya tak terakomodir secara langsung. Sebab, dengan electoral college, capres-cawapres bisa melakukan pendekatan politik kepada para elektor. Hal ini berisiko untuk memutus suara dari rakyat yang dititipkan kepada elektor. Menjadi sebuah ironi, karena setiap generasi memiliki peran penting dalam suara politiknya.

Selain itu, bukan tak mungkin elektor akan memberontak atau tidak meneruskan suara yang dititipkan di negara bagian. Mereka bisa memilih kandidat lain dan ini yang disebut sebagai faithless electors. Kasus ini jarang terjadi, tapi bukan berarti tidak ada. Pada Pemilu 2016 silam, ada sekitar 10 elektor yang membangkang dengan delapan tak memilih Hillary Clinton, padahal merupakan wakil Demokrat, dan dua lainnya mengkhianati Donald Trump. Secara keseluruhan, ada 90 elektor yang membangkang dari 23.507 terlibat dalam 58 edisi pesta demokrasi di Amerika Serikat. Jumlah terbesar muncul pada Pemilu 1872, dengan 63 elektor yang mengalihkan suaranya. Tapi, itu juga didasari karena kandidatnya, Horace Greeley, meninggal saat Pemilu berlangsung.

“Electoral college menciptakan sistem yang membuat setiap suara tidak seimbang. Suara dari satu tempat, lebih penting ketimbang tempat lainnya. Itu sangat tidak adil.

Sebagai negara yang mengklaim sebagai tempat kelahiran demokrasi, Amerika Serikat belum mampu menerapkan demokrasi secara mutlak. Masih ada tembok pembatas yang membuat masyarakatnya tak bisa menyalurkan aspirasi. Elektor di Amerika Serikat rentan untuk disusupi kepentingan hingga berkhianat pada partai atau capres-cawapres yang didukungnya. Perubahan memang penting untuk dilakukan agar demokrasi di Amerika Serikat bisa seutuhnya dijalankan dan suara rakyat bisa diakomodir.

Kejenuhan masyarakat Amerika Serikat bisa dimaklumi, lantaran sistem ini sudah dijalankan selama ratusan tahun lalu, perlu ada perubahan yang signifikan demi kompetisi lebih sehat. Bahkan, menurut saya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki sistem yang lebih maju ketimbang Amerika Serikat. Sebab, masyarakat bisa memilih langsung presiden dan wakil presiden yang dijagokan. Dengan sistem pemilihan langsung ini, suara rakyat bisa didengar dan terakomodir sepenuhnya, karena bukan hanya presiden dan wakil presiden yang bisa dipilih langsung di Indonesia, melainkan juga para anggota dewan dari level DPRD, DPD, DPR, hingga kepala daerah.

Penulis merupakan jurnalis IDN Times dan mahasiswa pascasarjana Kajian Wilayah Amerika Serikat Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.