5 Perspektif Lain Mengenai Rojali (Rombongan Jarang Beli) di Mall

- Masyarakat menahan konsumsi demi stabilitas keuangan

- Perubahan gaya hidup membentuk pola konsumsi baru

- Kebiasaan belanja online menurunkan dorongan belanja di mall

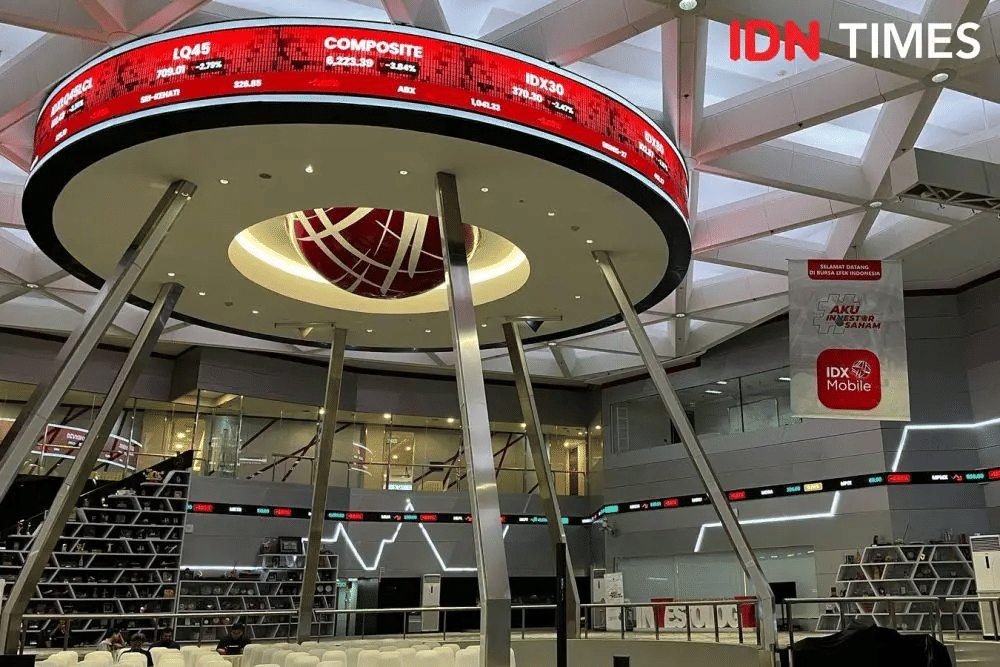

Istilah rojali atau rombongan jarang beli makin sering berseliweran di linimasa, terutama ketika kondisi ekonomi membuat banyak orang berpikir dua kali sebelum belanja. Aktivitas ke mall kini tak selalu identik dengan transaksi, melainkan lebih sering jadi ajang kumpul, cuci mata, atau sekadar cari suasana baru. Dalam situasi ini, banyak yang mengasosiasikan rojali sebagai simbol keterbatasan ekonomi atau gaya hidup yang pelit. Padahal, tidak semua yang termasuk dalam kategori rojali bisa disamaratakan.

Sebelum cepat-cepat menghakimi, sebaiknya pahami dulu berbagai sisi yang melatarbelakangi kemunculan fenomena rojali. Berikut lima perspektif lain tentang rojali di mall yang layak kamu pertimbangkan sebelum terburu-buru menyimpulkan apalagi menghakimi.

1. Masyarakat memilih menahan konsumsi demi stabilitas keuangan

Bagi sebagian orang, pergi ke pusat perbelanjaan tanpa melakukan transaksi bukan karena tidak punya uang atau malas belanja, melainkan bagian dari kesadaran finansial. Saat harga kebutuhan pokok naik dan penghasilan tak ikut berkembang, menahan diri dari pembelian impulsif adalah langkah bijak. Mall kemudian berubah fungsi, bukan lagi sebagai tempat untuk membelanjakan uang, tapi sebagai ruang publik yang memberi jeda di tengah kepenatan. Ada yang datang hanya untuk melihat-lihat koleksi baru, mencicipi suasana, atau menikmati pendingin ruangan secara gratis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat makin sadar akan prioritas keuangan pribadi. Mereka menyadari bahwa membeli barang secara spontan seringkali justru membawa penyesalan di akhir bulan. Menjadi rojali bukan berarti gagal, justru kadang menjadi wujud kematangan berpikir soal uang. Tidak membeli apa pun, bisa jadi keputusan sadar demi kestabilan finansial. Kebiasaan menahan belanja ini juga bisa menjadi refleksi dari pergeseran cara pandang terhadap gaya hidup. Ketimbang membeli barang hanya untuk konten media sosial, banyak orang mulai mengutamakan kebutuhan nyata.

Prinsip value for money menjadi pegangan, di mana setiap pembelian dipertimbangkan secara rasional, bukan emosional. Hal ini secara tidak langsung mematahkan anggapan bahwa belanja adalah satu-satunya cara untuk menikmati hidup. Mereka yang tampak pasif secara konsumtif sebenarnya sedang aktif membangun fondasi keuangan yang lebih sehat. Bahkan, tidak sedikit yang menjadikan kebiasaan “tidak beli” sebagai kebanggaan. Menyebut seseorang rojali seharusnya tidak serta merta dimaknai negatif. Karena dalam banyak kasus, ia adalah bentuk kontrol diri yang tidak semua orang mampu lakukan.

2. Perubahan gaya hidup membentuk pola konsumsi baru

Gaya hidup minimalis yang semakin mendapat tempat di kalangan generasi muda, juga ikut memengaruhi pola konsumsi di ruang publik seperti mall. Banyak orang kini tidak lagi merasa harus membeli barang hanya karena sedang berada di pusat perbelanjaan. Mereka datang karena ingin menikmati suasana, menghabiskan waktu, atau sekadar jalan-jalan untuk melepas stres. Aktivitas ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan psikologis tanpa perlu mengeluarkan uang. Pilihan untuk tidak membeli juga muncul dari kesadaran bahwa barang yang dibeli belum tentu membawa manfaat nyata.

Minimalisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada jumlah barang yang dimiliki, tetapi pada ruang yang tersisa untuk hidup lebih tenang. Maka dari itu, mall bukan lagi pusat konsumsi, tapi bisa jadi tempat untuk mengamati, mengevaluasi, dan bersantai. Rojali adalah bentuk dari pola pikir baru yang memprioritaskan kelegaan atas kelebihan. Lebih jauh lagi, banyak yang melihat rojali sebagai bagian dari upaya merawat lingkungan. Tidak membeli barang secara berlebihan berarti mengurangi konsumsi energi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Hal ini tentu berdampak positif terhadap krisis iklim yang makin mengkhawatirkan.

Maka, bukan sesuatu yang aneh jika seseorang datang ke mall, sekadar melihat baju-baju yang menarik, lalu memutuskan tidak membelinya demi menghindari akumulasi sampah fast fashion. Aktivitas ini bukan tanda tidak mampu, tapi bentuk tanggung jawab terhadap gaya hidup yang lebih sadar. Keputusan untuk tidak membeli menunjukkan bahwa tidak semua orang harus mengikuti arus. Dalam pola pikir ini, yang dihargai bukan hanya kuantitas konsumsi, melainkan juga kualitas pilihan dalam membeli.

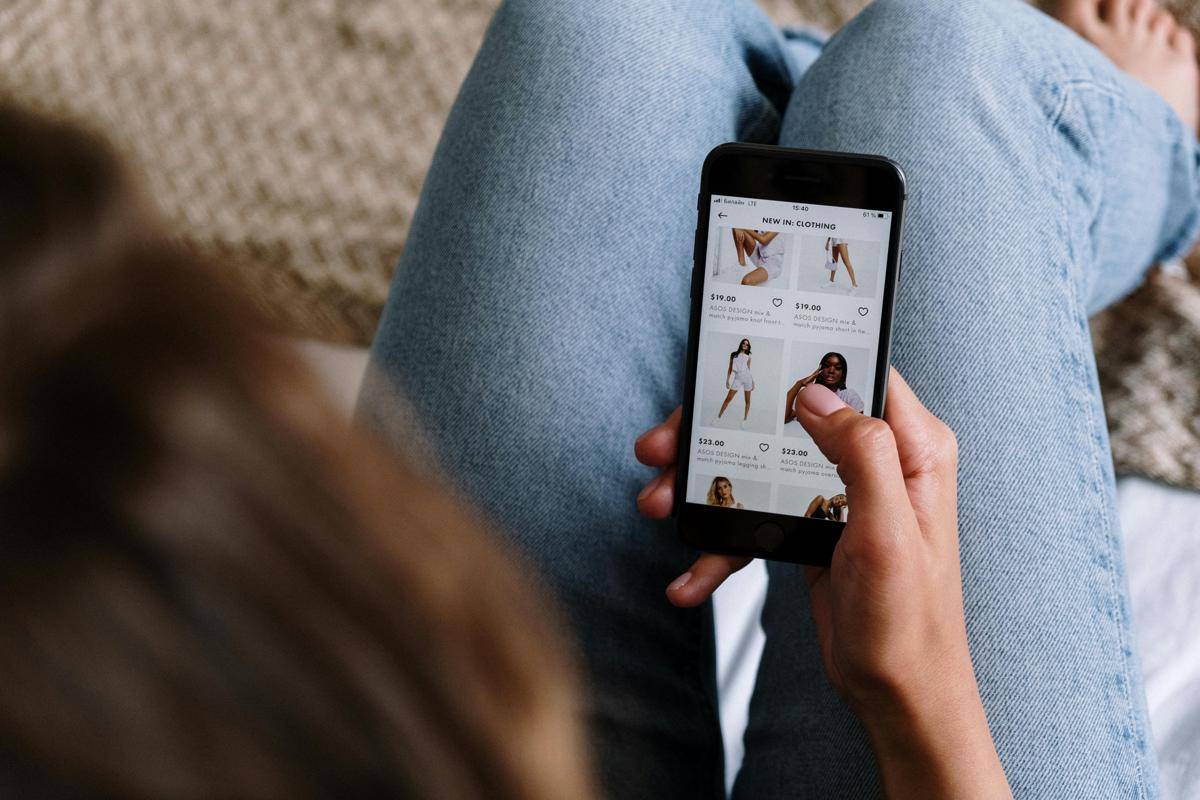

3. Kebiasaan belanja online menurunkan dorongan belanja di mall

Kehadiran e-commerce dengan sistem diskon, cashback, dan ongkir gratis telah mengubah cara masyarakat berbelanja secara signifikan. Kini, seseorang bisa membeli barang apa saja tanpa harus meninggalkan rumah. Aktivitas belanja tidak lagi identik dengan pergi ke mall, melainkan menjadi rutinitas yang bisa dilakukan sambil rebahan. Ini membuat dorongan untuk melakukan transaksi langsung di toko fisik berkurang secara drastis. Meski begitu, mall masih tetap menarik dikunjungi karena atmosfernya yang khas.

Banyak orang datang ke mall bukan untuk berbelanja, tetapi untuk mencari inspirasi, bertemu teman, atau sekadar merasakan keramaian. Dalam konteks ini, rojali bukanlah bentuk ketidaktertarikan terhadap konsumsi, tetapi pengalihan preferensi ke saluran yang lebih praktis dan efisien. Belanja tetap terjadi, hanya saja medium dan momennya berubah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pilihan tidak membeli bukan selalu keputusan final, melainkan keputusan yang ditunda. Seseorang bisa saja melihat-lihat barang di toko, lalu mencarinya secara daring karena harga yang lebih bersaing.

Proses seperti ini menunjukkan bahwa konsumen semakin cerdas dan adaptif terhadap teknologi. Mereka mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk efisiensi biaya. Maka dari itu, rojali tidak bisa dianggap sebagai kegagalan industri retail, tapi lebih sebagai respons alami terhadap perubahan zaman. Dunia digital membuka kemungkinan baru dalam perilaku konsumsi, dan itu tidak perlu disesali. Justru, penting untuk memahami bahwa perilaku rojali adalah refleksi dari konsumen modern yang dinamis dan rasional.

4. Tekanan sosial mendorong labelisasi yang tidak adil

Label rojali seringkali digunakan sebagai bentuk olok-olok terhadap orang yang dianggap “tidak produktif secara konsumtif” saat mereka sedang berada di mall. Padahal, asumsi seperti itu tidak mempertimbangkan berbagai alasan valid mengapa seseorang memilih untuk tidak membeli apapun. Tidak semua orang ingin menghabiskan uang untuk hal yang tidak perlu, apalagi jika mereka hanya ingin menemani teman, melihat tren, atau berjalan-jalan santai. Sayangnya, label ini bisa menciptakan tekanan sosial bahwa seseorang hanya dianggap "wajar" jika melakukan transaksi.

Stigma semacam ini menyederhanakan makna keberadaan di ruang publik dan memaksakan standar yang tidak adil. Akibatnya, banyak orang merasa canggung saat tidak membawa kantong belanja. Mall berubah menjadi tempat yang menuntut validasi konsumsi agar seseorang bisa merasa diterima. Tekanan sosial seperti ini bisa berdampak buruk terhadap rasa percaya diri dan kenyamanan seseorang dalam bersosialisasi. Orang yang sebenarnya ingin bersantai, jadi merasa terintimidasi karena takut dihakimi.

Akhirnya, muncul rasa enggan untuk berkunjung ke mall hanya karena khawatir terlihat “tidak mampu”. Dalam jangka panjang, labelisasi ini bisa menghambat kebebasan orang dalam menikmati ruang publik secara merdeka. Ruang yang seharusnya inklusif menjadi eksklusif bagi mereka yang punya daya beli. Padahal, tidak ada aturan baku yang mewajibkan transaksi setiap kali seseorang berkunjung ke mall. Perlu ada kesadaran kolektif bahwa keberadaan seseorang tidak harus selalu dibenarkan dengan aktivitas konsumsi. Rojali tidak seharusnya dijadikan simbol rendahnya nilai diri, karena memilih untuk tidak membeli adalah hak yang sepenuhnya sah.

5. Keputusan tidak membeli adalah bentuk keberdayaan konsumen

Tidak semua keputusan untuk tidak membeli muncul karena keterbatasan finansial. Banyak konsumen saat ini justru lebih sadar akan hak mereka untuk memilih dan menolak. Di tengah gempuran iklan, influencer, dan strategi pemasaran yang semakin agresif, kemampuan untuk berkata “tidak” terhadap dorongan belanja adalah bentuk keberdayaan. Seseorang yang datang ke mall dan pulang tanpa belanja apa pun bisa jadi lebih berdaya dibandingkan mereka yang terpaksa membeli karena tekanan tren. Ini adalah bentuk kebebasan atas pilihan pribadi yang tidak seharusnya direndahkan.

Mereka tidak tunduk pada narasi bahwa belanja adalah bagian dari eksistensi sosial. Justru, dengan tidak membeli, mereka sedang menegaskan posisi sebagai konsumen yang selektif dan sadar nilai. Keputusan seperti ini juga mengajarkan bahwa hakikat konsumen bukan hanya soal menghabiskan uang, tetapi juga tentang menentukan standar dan arah pasar. Jika semakin banyak orang yang bersikap kritis seperti rojali, maka industri pun akan terpaksa menyesuaikan diri.

Perubahan ini bisa mendorong terciptanya produk yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan nyata. Jadi, meski tidak membawa pulang barang, mereka tetap memberi dampak pada ekosistem ekonomi. Dalam konteks seperti ini, rojali bukanlah sebuah fenomena pasif, melainkan tindakan aktif yang punya daya pengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap konsumsi dan daya beli. Mereka bukan sekadar pengunjung, tapi bagian dari suara pasar yang tidak bisa diabaikan. Rojali bisa jadi representasi dari konsumen modern yang berani menolak godaan belanja barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan demi keputusan yang lebih masuk akal.

Fenomena rojali di mall tak semata soal tidak punya uang atau malas belanja. Ia bisa menjadi cermin dari dinamika sosial, kesadaran ekonomi, dan pilihan hidup yang semakin beragam. Melihatnya dengan perspektif lebih luas memungkinkan kita memahami bahwa tidak semua orang datang ke mall untuk membeli dan itu tidak apa-apa.